为什么从小被否定长大的人会不自觉的过度解释?

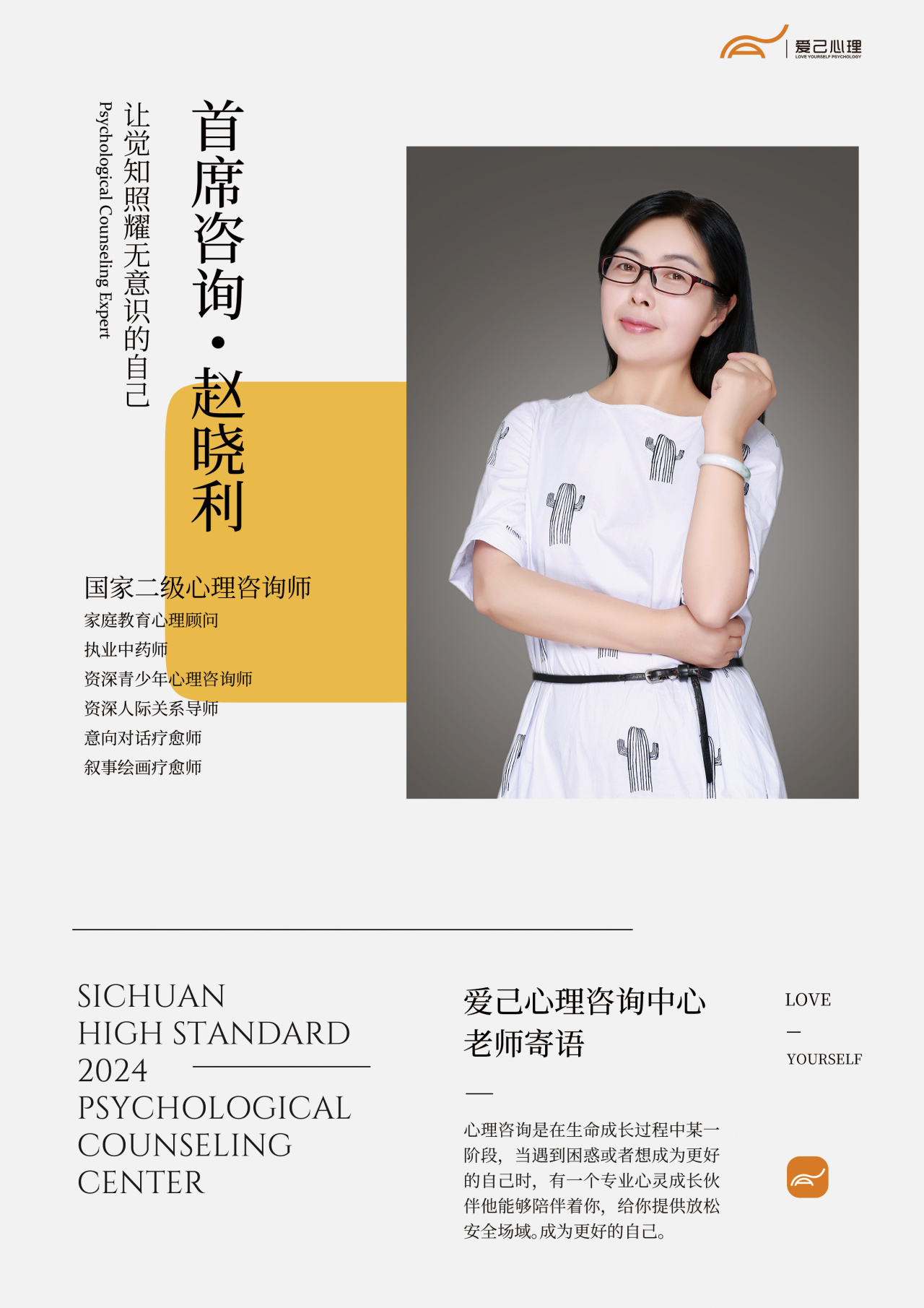

成都专业心理咨询师推荐|爱己心理 爱 己 LOVE YOU SELF 人本身可以成为聚光灯 自己可以就是发光体 “我不是那个意思,我只是觉得...”“可能我说得不够清楚,让我再解释一下...”“您千万别误会,我真的是想...” 这些过度解释的开场白是否让你感到熟悉?在会议桌上,在亲密关系里,甚至在餐厅点单时,有些人总是无法自控地添加大量不必要的解释,即使对方根本没有提出质疑。 心理学者发现,这很可能与一个人早年的成长经历密切相关——那些从小在否定声中长大的人,往往会在成年后发展出过度解释的沟通模式。 什么是“过度解释”? 过度解释指的是超出正常交流需要的解释行为,表现为: 1.主动提供大量并非常规所需的背景信息 2.对一个简单问题给出冗长回答 3.在无人质疑的情况下预先为自己辩护 4.反复确认对方是否理解或接受自己的解释 这种模式不仅消耗当事人的心理能量,也常常让沟通变得低效且令人困惑。 童年否定与过度解释的心理链条 1. 求存策略的延续 对孩子而言,父母或主要抚养者的认可是生存的必需品。在持续否定的环境中,孩子会发展出一套“求存策略”——通过不断解释来避免批评、拒绝或惩罚。 “当我详细解释每一个想法和行动时,父亲可能会少批评我一点。”这种童年期建立的条件反射,往往会延续到成年后的各种关系中。 2. 自我认同的脆弱 持续否定阻碍健康自我价值的形成。个体无法内化“我足够好”的感觉,而是形成了“我本质上是有问题的”的自我认知。 过度解释背后隐藏着一种心理逻辑:“如果我能够解释得足够充分,也许我能证明自己是值得被接受的。” 3. 对误解的高度恐惧 经历过太多否定的人,往往将“被误解”与“被否定”等同起来。他们对任何可能的误解都保持高度警觉,并试图通过过度解释来消除这种风险。 心理咨询师林婷表示:“这类来访者常常有一种魔幻思维——认为自己有责任确保别人完全准确地理解自己,否则就会面临被拒绝的风险。” 过度解释背后的四重心理需求 1. 控制焦虑的需求 解释是一种试图控制他人反应的努力。“如果我能够提前消除所有可能的疑问,我就能控制住可能发生的否定。” 2. 寻求确认的需求 每一次解释都在无声地询问:“这样可以吗?您接受我吗?我足够好吗?”解释成为寻求认可的外在表现。 3. 预防伤害的需求 如同预先穿上心理铠甲:“如果我提前解释,也许能够减轻即将到来的批评的伤害。” 4. 建立连接的需求 在缺乏健康沟通模式的情况下,过度解释成为一种笨拙的尝试:“请通过我的解释看到真实的我,并与我连接。” 过度解释如何影响我们的生活? 1. 职业发展受限 在职场中,过度解释可能被误解为缺乏自信或能力不足。一个总是过度解释的员工,往往难以塑造权威感和专业形象。 项目经理杨先生分享:“我在每次汇报工作时都会不由自主地解释每一个细节,直到上司直接告诉我:‘我不需要知道这些,我只需要你的结论。’” 2. 人际关系疲惫 过度解释会让简单交流变得沉重冗长,使对方感到疲惫和不耐烦。这反而可能导致当事人最恐惧的结果——他人的疏远和拒绝。 3. 自我消耗 持续监控自己的言行并准备解释,需要大量的心理能量。这种持续的自我监控会导致焦虑、疲劳甚至 burnout(倦怠)。 4. 掩盖真实问题 过度解释往往聚焦于表面细节,反而阻碍了深入真实情感和需求的交流。关系中真正重要的问题可能被大量解释所掩盖。 如何打破过度解释的模式? 1. 觉察模式起源 意识到“这是我童年为保护自己发展出的策略,如今已不再适用”。将过度解释识别为旧模式的延续,而非当前实际情况的需要。 2. 区分必要解释与过度解释 问自己三个问题: ·这个信息对对方真的必要吗? ·如果我不解释,最坏的结果是什么? ·这个结果发生的可能性有多大? 3. 练习简洁回应 有意识地练习给出简洁的回应,然后停下来。忍受沉默带来的不适感,观察是否真的会有负面后果发生。 4. 重新定义“被接受”的条件 挑战“只有完美解释才能被接受”的信念。练习在未被完全理解时仍然保持自我价值感。 5. 建立新的自我对话 用“即使我不解释,我也足够好”替代“我必须解释清楚才能被接受”。通过日常自我肯定重建自我价值。 来自心理咨询师的建议 临床心理师张明建议采用“暂停-呼吸-选择”法: “当感到解释的冲动时,先暂停一下,做一次深呼吸,然后有选择地决定是否真的需要解释。通常你会发现,大多数解释都是不必要的。” 他补充道:“改变需要时间。这些模式已经运行了几十年,需要耐心和练习来重建新的沟通习惯。” 如果你身边的人过度解释... 给予温和的保证 “不需要解释这么多,我理解你的意思。” 2. 明确表达接受“ 即使我们不总是达成一致,我仍然重视你的观点。” 3. 避免强化模式 不要因为对方过度解释而表现出不耐烦,这可能会加剧不安全感。 4. 鼓励简洁交流 可以友善地说:“能否用一两句话概括你的主要想法?” 重新认识解释的价值 解释本身并非问题,问题是解释的动机和程度。健康的解释是为了澄清和分享,而非乞求认可和避免否定。 当我们能够区分这两种解释,就能找回沟通的自主权——我解释是因为我选择解释,而不是因为我不得不解释。 每一个过度解释的背后,都藏着一个曾经努力证明自己值得被爱的孩子。 觉察这种模式,本身就是疗愈的开始。当我们能够理解自己过度解释背后的历史原因,就能开始将过去与现在分离,将童年的生存策略转化为成人的自主选择。 真正的沟通自由,不在于解释得多么完美,而在于拥有解释与否的选择权,并且无论对方是否接受,都不动摇自我价值的分毫。 愿你能够逐渐放下不必要的解释,在简洁中找到力量,在沉默中感受自己的完整。因为你的价值不需要通过冗长的解释来证明——它本来就在那里,从未因任何否定而减少分毫。 如果你正在经历情绪困扰、压力过大或是关系上的难题,或许可以通过专业的心理咨询,帮助自己走出困境,以下是我们为你推荐的几位资深心理咨询师,他们在婚姻、家庭领域具有丰富的经验和专业的能力。 ◈ 赵老师 从业10年,咨询经验5000+ 国家二级心理咨询师 家庭教育心理顾问 执业中药师 青少年心理咨询: 焦虑、抑郁、压力、人际关系、厌学、学习动力不足等;家庭教育、家庭系统治疗等; 成人心理咨询: 情绪、压力、人际关系;婚姻情感;职业规划;危机干预;失眠;哀伤处理等; 病症恢复期心理疗愈: 抑郁症、焦虑症、强迫症、恐惧症等; 个人成长: 心灵成长、自我关爱与赋能、情绪自我管理、人际关系提升、亲密关系建设、生涯规划等。 ◈ 冯老师 从业19年,咨询经验10000+ 国家二级心理咨询师 资深婚姻情感咨询师 资深家庭教育导师 情绪压力: 焦虑抑郁|强迫|失眠压抑|恐惧|创伤疗愈|双相情感障碍等 亲密关系: 两性关系|婚姻矛盾|出轨|沟通问题等 青少年心理: 亲子关系|叛逆厌学|学业压力|自卑自闭|家庭教育等 个人成长:人格问题|人际关系|人生探索|原生家庭疗愈等 ◈ 李老师 从业11年,咨询经验5000+ 爱己心理艺术疗愈师 中科院心理咨询师 叙事绘画治疗师 情绪问题咨询: 自卑|内疚|焦虑|愤怒|悲伤 个人成长: 内向孤僻|缺乏自信|敏感多疑|性格缺陷|人际关系紧张|沟通障碍等 人际关系: 人际关系|讨好|人际沟通困扰等 你可以通过扫码轻松了解咨询师的专业背景、预约咨询时间,开启一段自我探索与成长的旅程 1.深入了解咨询师的专业资质,选择最适合你的咨询师; 2.随时预约咨询时间,无需等待,高效便捷; 3.开启一对一的深度对话,在安全、私密的环境中释放内心的压力。

推荐

-

-

QQ空间

-

新浪微博

-

人人网

-

豆瓣