心理学有一个词:童年报复性补偿(童年有缺失的人,一生都在“恶补”)

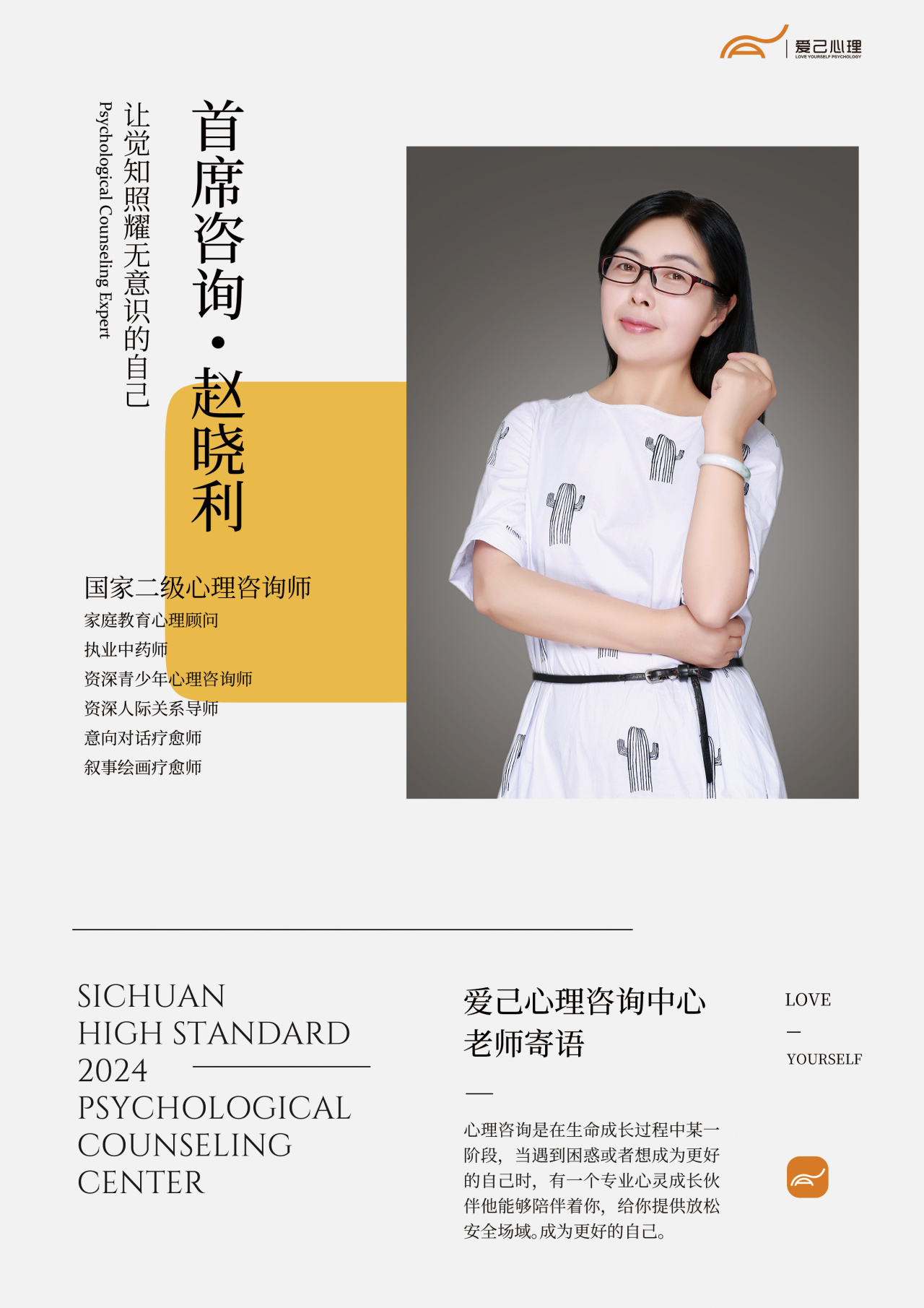

成都专业心理咨询师推荐|爱己心理 爱 己 LOVE YOU SELF “加油”我已经说腻了, 下次我要说就说:“祝你拥有随时停留和休息的底气。” 在每个人的心灵深处,都藏着一个未曾被完全满足的孩子。这个孩子的渴望与缺失,常常以一种隐秘而强大的力量,悄然塑造着我们成年后的选择、行为乃至命运。心理学将这种现象称为“童年报复性补偿”——那些在童年时期未被满足的渴望、遭受的剥夺或经历的创伤,会在个体成长过程中转化为一种近乎偏执的驱动力,驱使人们用尽一生去追寻和“恶补”那份早年的缺失。这不是简单的弥补,而是一种带着情绪张力的、过度的、甚至失控的填补行为,如同一个永远无法被填满的情感黑洞。 报复性补偿的心理机制:为何我们执着于填补过去? 要理解报复性补偿,首先需要探究其深层的心理动因。这种补偿行为远非理性选择,而是情感驱动的强迫性重复,根植于人类最基本的需求与防御机制。 1.需求层次理论下的心理缺口 根据马斯洛的需求层次理论,人的需求像一座金字塔,从底层的生理需求、安全需求,到中层的爱与归属需求、尊重需求,再到顶层的自我实现需求。童年时期,任何一层基础需求的严重缺失,都会在心理结构中留下一个“窟窿”。 · 物质与安全缺失:经历过贫困或物质极度匮乏的孩子,长大后可能对金钱和物质积累产生超乎寻常的执着。他们囤积物品,追求奢侈品,并非全然出于实用,而是通过占有物质来填补早年那份“一无所有”的恐慌,试图用物质构筑一道永恒的安全屏障。 · 情感与归属缺失:在情感忽视、家庭冷漠或缺乏陪伴环境中长大的孩子,成年后可能陷入对亲密关系的极度渴望与恐惧之中。他们可能不断寻求关注和认可,粘人且害怕被抛弃;或者走向另一个极端,回避亲密,用“我不需要任何人”来防御再次受伤的可能。 2. 心理防御机制的过度代偿 个体在感受到某种缺陷或不足时,会无意识地启动防御机制。报复性补偿可被视为一种“过度代偿”。心理学家阿德勒认为,人天生具有自卑感,而追求优越是克服自卑的动力。当这种动力因童年缺失而被极度放大时,便形成了过度代偿。 · 一个童年因身材矮小被嘲笑的男孩,可能成年后痴迷于健身,练就夸张的肌肉,这不仅仅是为了健康,更是为了永远摆脱那个弱小、被欺凌的自我形象。 · 一个在学业上从未得到父母认可的女性,可能在工作后成为一个不择手段的工作狂,她追求的不仅是成功,更是那份迟来的、来自“内在父母”的肯定。 3. 未完成事件的强迫性重复 格式塔心理学提出了“未完成事件”的概念,指那些未被充分体验、处理或解决的情感体验(如遗憾、愤怒、悲伤)。这些未完成的情结具有一种强大的心理能量,驱使个体不断地在类似情境中重复体验,以期获得一个圆满的结局。 · 童年被严厉管束、从未自由玩耍过的孩子,成年后可能突然抛下责任,沉迷于游戏或旅行,这是一种对“自由童年”的延迟追寻。 · 在父母争吵声中长大的孩子,可能不自觉地被充满戏剧性的、不稳定的关系所吸引,试图在类似的情境中,解决童年那个“无法让父母和睦”的未完成事件。 报复性补偿的众生相:表现形式与典型案例 报复性补偿渗透在生活的方方面面,其表现形式各异,但核心都在于“过度”二字。 1. 物质补偿:被看见的饥饿 · 案例:囤积食物的年轻白领:28岁的Lisa是年薪百万的金领,她的衣柜里塞满了名牌,但她最大的秘密是家里那个塞满食物的储藏室。饼干、罐头、巧克力,许多甚至过期都未曾开封。这源于她童年被寄养在亲戚家的经历,那时她总是吃不饱,甚至需要藏起食物以防被抢。如今,她购买的不是食物,而是一种“不会再挨饿”的确信感。然而,无论储藏室多满,她内心的饥饿感从未消失。 2. 情感补偿:爱的无尽索求 · 案例:无法独处的“恋爱脑”:阿明谈过无数次恋爱,每一次都迅速投入、全情付出,要求对方24小时报备,稍有冷淡便陷入恐慌。他的童年,父母忙于生计,将他独自反锁在家是常态。他补偿的不是爱情,而是那个被独自留在空荡荡房间里的孩子对陪伴的极致渴望。他的恋爱对象,更像是一个需要绝对忠诚的“陪伴者”,用以驱散内心深处巨大的孤独感。 3. 自由补偿:被压抑后的过度反弹 · 案例:中年出走的“叛逆者”:45岁的王先生,一直是旁人眼中的好丈夫、好员工。突然有一天,他辞去稳定的工作,买了一辆摩托车,开始环游中国。他的童年和青年时期,都在满足父母的期望:读什么专业、做什么工作、和谁结婚。他的出走,是一场迟来了三十年的青春期叛逆,是对自我掌控权的“恶补”。 4. 成就补偿:价值感的永恒证明 · 案例:永不知足的“成功者”:企业家张总已经非常成功,但他无法停止工作。每一个目标的达成,带来的只是短暂的愉悦,随后便是更深的空虚和下一个更高的目标。童年时,无论他考第几名,父母永远只会问“为什么不是第一?”他补偿的,不是成就本身,而是那份永远无法从父母眼中看到的、无条件的赞赏。他试图用一座又一座奖杯,去填平内心深处价值的深渊。 报复性补偿的双刃剑:是动力还是陷阱? 报复性补偿并非全然消极,它在某些情境下能成为强大的驱动力,但其危险性在于极易失控,从建设性的动力滑向破坏性的成瘾。 1.建设性的一面:升华的驱动力 当个体能一定程度上觉察自己的补偿行为,并将其导向社会认可和富有创造性的领域时,报复性补偿可以升华为非凡的成就。 · 一个童年因口吃被嘲笑的人,可能通过极度刻苦的训练,成为一位杰出的演说家。 · 一个从小目睹家庭不幸的人,可能将这份对“和谐”的渴望,转化为成为一名优秀家庭治疗师的动力。在这种情况下,补偿行为找到了一个建设性的出口,个体在满足自身需求的同时,也创造了社会价值。 2. 破坏性的一面:失控的恶性循环 更多时候,报复性补偿的破坏性更为凸显: · 永不满足的空虚感:补偿行为指向的是过去的心理空洞,而非当下的真实需求。就像往一个漏水的瓶子里灌水,无论注入多少,瓶子永远无法被填满。这种徒劳感会带来深刻的疲惫与虚无。 · 关系中的扭曲与压力:将伴侣视为“完美父母”的替代品,要求对方无条件满足自己早年未被满足的需求,这会给亲密关系带来难以承受的压力,最终导致关系的破裂。 · 财务与健康危机:过度消费、暴饮暴食、工作成瘾等补偿行为,会直接损害个体的经济状况和身体健康。 · 自我认知的模糊:在持续的补偿中,个体离真实的自己越来越远。他们不知道自己真正想要什么,只是在机械地重复着填补过去的动作,成为一个被童年阴影驱动的傀儡。 如何与内心的“饥饿小孩”和解? 意识到自己正陷入“报复性补偿”的循环,是走出困境的第一步。真正的满足,不在于向外疯狂地“恶补”,而在于向内审视,与那个内在小孩达成和解。 1.识别与觉察:按下暂停键 当一种欲望、一种行为模式带着强烈的情绪张力(如“我必须拥有它,否则我会死”)、强迫性和重复性时,我们需要按下暂停键,问自己几个问题: · “我此刻的真实需求是什么?” · “这个欲望,是针对‘现在’的我,还是‘过去’的那个孩子?” · “即使我得到了它,那种满足感能持续多久?” 2. 哀悼与接纳:承认过去的缺失 我们必须承认,童年那份具体的缺失,是永远无法被原封不动地弥补的。40岁买再多的玩具,也补偿不了5岁时没有得到那个布娃娃的遗憾。我们需要去哀悼这种“无法挽回”,承认过去的痛苦是真实的。允许自己为那个受伤的内在小孩感到悲伤,是释放其情感能量的开始。 3. 重新抚育:做自己内在的父母 作为成年人,我们拥有了资源和能力,可以重新“抚育”自己。这意味着: · 对自己表达无条件的爱与接纳:无论成功与否,都告诉自己“你的存在本身就有价值”。 · 满足自己合理的当下需求:如果累了,就允许自己休息;如果想玩,就安排时间娱乐。用适度的、健康的方式关爱当下的自己。 · 建立稳定的自我价值体系:将自我价值从外在的成就、他人的评价中剥离出来,建立在自身的品格、努力和内在成长上。 4. 寻求专业帮助:打破强迫性重复 如果报复性补偿已经严重影响到生活,心理咨询是极其有效的途径。在咨询师的帮助下,个体可以: · 深入探索童年缺失的根源,理解当前行为与过去经历的联系。 · 在安全的关系中,重新体验和表达那些被压抑的情感。 · 学习建立健康的边界和新的应对方式,逐步打破强迫性重复的魔咒。 童年报复性补偿,是一场发生在成人世界里的、针对过去岁月的隐秘战争。它揭示了早期经历对人格塑造的深刻影响力,也展现了人类心灵为求完整而迸发的惊人韧性。我们无法选择自己的童年,但作为成年人,我们拥有理解和改写自己生命故事的能力。 真正的成长,并非执着于用一生去“恶补”一个永远无法填满的黑洞,而是有勇气回头,看见那个躲在内心角落的、未曾被满足的孩子,然后牵起他的手,温柔而坚定地告诉他:“我看到了你的缺失,我理解你的渴望。但过去无法重来。从今天起,让我来照顾你,用成熟而健康的方式,我们一起走向未来。” 当我们能够将关注点从“报复性地补偿过去”转向“创造性地建设现在和未来”时,我们便从童年阴影的囚徒,蜕变为自己生命的主人。这份与自我的和解,或许是人生中最深刻、也最值得的成就。 如果你正在经历情绪困扰、压力过大或是关系上的难题,或许可以通过专业的心理咨询,帮助自己走出困境,以下是我们为你推荐的几位资深心理咨询师,他们在婚姻、家庭领域具有丰富的经验和专业的能力。 ◈ 赵老师 从业10年,咨询经验5000+ 国家二级心理咨询师 家庭教育心理顾问 执业中药师 青少年心理咨询: 焦虑、抑郁、压力、人际关系、厌学、学习动力不足等;家庭教育、家庭系统治疗等; 成人心理咨询: 情绪、压力、人际关系;婚姻情感;职业规划;危机干预;失眠;哀伤处理等; 病症恢复期心理疗愈: 抑郁症、焦虑症、强迫症、恐惧症等; 个人成长: 心灵成长、自我关爱与赋能、情绪自我管理、人际关系提升、亲密关系建设、生涯规划等。 ◈ 冯老师 从业19年,咨询经验10000+ 国家二级心理咨询师 资深婚姻情感咨询师 资深家庭教育导师 情绪压力: 焦虑抑郁|强迫|失眠压抑|恐惧|创伤疗愈|双相情感障碍等 亲密关系: 两性关系|婚姻矛盾|出轨|沟通问题等 青少年心理: 亲子关系|叛逆厌学|学业压力|自卑自闭|家庭教育等 个人成长:人格问题|人际关系|人生探索|原生家庭疗愈等 ◈ 李老师 从业11年,咨询经验5000+ 爱己心理艺术疗愈师 中科院心理咨询师 叙事绘画治疗师 情绪问题咨询: 自卑|内疚|焦虑|愤怒|悲伤 个人成长: 内向孤僻|缺乏自信|敏感多疑|性格缺陷|人际关系紧张|沟通障碍等 人际关系: 人际关系|讨好|人际沟通困扰等 你可以通过扫码轻松了解咨询师的专业背景、预约咨询时间,开启一段自我探索与成长的旅程 1.深入了解咨询师的专业资质,选择最适合你的咨询师; 2.随时预约咨询时间,无需等待,高效便捷; 3.开启一对一的深度对话,在安全、私密的环境中释放内心的压力。

推荐

-

-

QQ空间

-

新浪微博

-

人人网

-

豆瓣