《回避型依恋》:除非他想改变,否则任何人改变不了

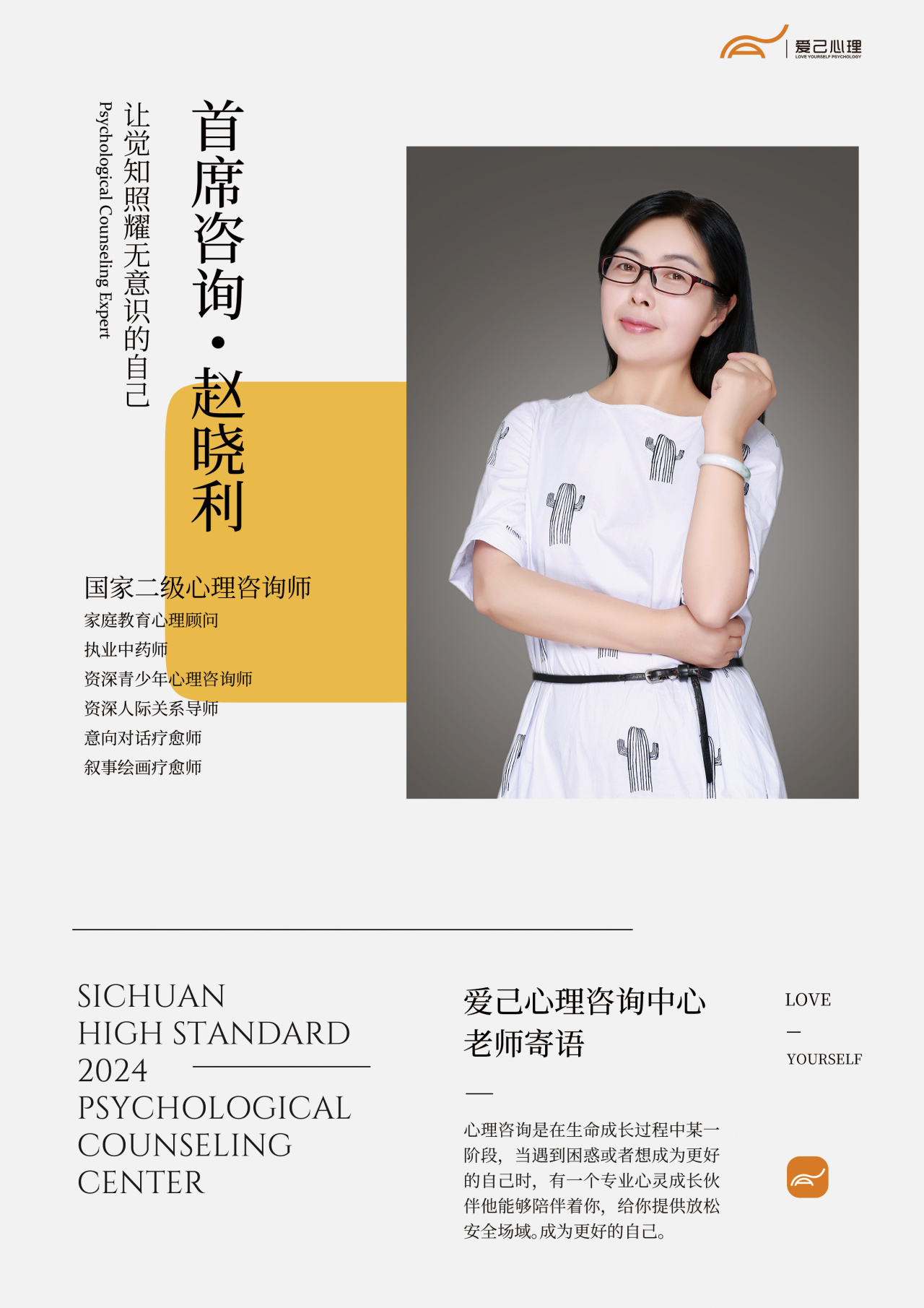

成都专业心理咨询师推荐|爱己心理 爱 己 LOVE YOU SELF 一切归于平淡,一切隐于遗憾。道阻且长,行则将至。 在情感的迷宫中,我们或许都曾遇到过这样一类人:他们仿佛身披一层无形的铠甲,在关系渐入佳境时悄然退却,在渴望亲密时又恐惧靠近。他们像一座孤岛,风景秀丽,却难以抵达。这便是心理学上所描述的“回避型依恋”者。 而所有与回避型依恋者陷入情感纠葛的人,最终都可能不得不直面一个残酷而现实的真相:除非他自己内心燃起改变的火焰,否则,无论你付出多少爱、耐心与泪水,你都无法改变他分毫。 这不是悲观论调,而是基于依恋模式内在运作机制的清醒认知。 何为回避型依恋:一种源于恐惧的生存策略 要理解为何改变如此艰难,我们首先需要深入回避型依恋的内心世界。 回避型依恋并非一种天生的性格缺陷,而是在个体早期与主要抚养者(通常是父母)的互动中,为适应环境而发展出的一种“生存策略”。当婴儿发出需求信号(如哭泣、寻求拥抱)时,若抚养者经常采取拒绝、忽视、或缺乏情感回应的态度,婴儿便会经历一种深刻的“双重束缚”:他们本能地渴望亲密,但亲密带来的却是被拒绝的痛苦。 为了规避这种痛苦,他们的大脑学会了一种“防御机制”:压抑依恋需求,否定亲密的价值,并强调极端的自我依赖。 对他们而言,“不需要任何人”成为了最安全的铠甲。这并非他们不爱,而是他们的“爱”与“恐惧”紧密缠绕,恐惧常常压倒爱意。 回避型依恋者在成年关系中的典型表现包括: 1.情感疏离: 他们难以表达深层情感,习惯将情绪封存起来。在关系中,他们像是一个“情感黑洞”,你很难感知到他们真实的热度。 2.恐惧亲密: 当关系走向深入,需要更多承诺和情感交融时,他们会感到窒息和不安,从而本能地后撤,可能表现为突然忙碌、挑剔伴侣的缺点,或制造冲突以创造距离。 3.极度独立: 他们将“自我依赖”奉为圭臬,视求助和依赖为软弱。同时,他们也难以承接伴侣的情感需求,常常被伴侣的情绪表达视为“压力”和“麻烦”。 4.理想化与贬低: 他们心中常有一个“完美伴侣”的幻想,当现实中的伴侣展现出瑕疵和需求时,他们容易感到失望,并以此作为疏远的理由。 5.“洞穴期”: 在压力或冲突后,他们需要独处的时间来“消化”情绪,这段时间里,他们可能完全切断联系,让伴侣感到极度焦虑和不安。 这套行为模式,经过童年、青少年时期数十年的反复强化,已经内化为他们人格结构的一部分,成为他们感知世界、处理关系的默认程序。它就像一套自动运行的电脑操作系统,而你,作为外部使用者,没有管理员权限,根本无法修改其核心代码。 为何你无法改变他:爱,并非万能解药 许多爱上回避型依恋者的人,都怀抱着一个美好的幻想:“只要我给予足够多的爱、理解和不离不弃,终能融化他内心的坚冰。” 这种想法虽然感人,但在回避型依恋的机制面前,往往显得一厢情愿,甚至会适得其反。 1. 你的“爱”,可能被他解读为“压力”和“入侵” 你需要明白,回避型依恋者的核心恐惧是“被吞噬”和“失去自我”。当你越是努力地靠近,越是热情地付出,在他潜意识中激起的可能不是感动,而是警报。你的爱,像潮水般涌向他试图坚守的孤岛,他感受到的不是滋养,而是即将被淹没的恐惧。 你深夜的关心电话,在他看来可能是控制;你渴望的情感交流,在他看来是沉重的索取;你因他的疏离而表达的悲伤,在他看来是情绪化的表现,会让他更想逃离。你的爱,用错了“语言”,注定无法被正确接收。 2. 你陷入了“追逐-逃离”的恶性循环 这是与回避型依恋者关系中最为经典的互动模式。他的后撤会激发你的焦虑(尤其是如果你是焦虑型依恋),于是你开始追逐——更频繁的联系、更迫切地寻求确认、更努力地付出。而这每一步追逐,都印证了他内心“关系是危险的、会失去自由”的预设,从而让他逃得更快、更远。 在这个循环中,你精疲力尽,他压力倍增。你试图用改变自己的方式(变得更好、更懂事、更独立)来吸引他改变,但这本质上仍是一种“追逐”。只要循环不破,改变就无从谈起。 3. 他的防御是自动化的、潜意识的过程 回避型依恋者的很多行为并非出于理智的决策,而是由潜意识驱动的自动化反应。就像手碰到火会瞬间缩回一样,感受到情感亲密度的提升,他的“回避程序”会自动启动。他甚至自己都无法理解自己为何要这样做,只会感到一种莫名的烦躁和想要独处的冲动。 当你试图与他“理论”,告诉他“你这样不对”“你应该如何如何”时,你是在与他的潜意识防御系统作战。这套系统根植于他最早年的生存经验,其力量远大于后天习得的理性认知。你的逻辑和道理,无法穿透那层由恐惧构筑的铜墙铁壁。 4. 改变意味着直面最深的创伤,这需要巨大的勇气 让一个回避型依恋者改变,无异于要求他亲手拆除保护了自己几十年的心理铠甲,去直面铠甲之下那个曾经因渴望亲密而伤痕累累的内在小孩。这需要他承认自己是脆弱的,是需要他人的,承认自己一直以来的生存策略其实是错的。 这是一个极其痛苦、需要莫大勇气和自我觉察的过程。如果他没有准备好去承受这份痛苦,任何外部的推力,都会让他把铠甲穿得更紧。 除非他想改变:内在动机是唯一的钥匙 那么,改变是否完全不可能?并非如此。但改变的钥匙,百分之百掌握在他自己手中。只有当他自己经历了足够多的痛苦,或看到了关系模式的曙光,从内心自发地产生“我想要改变”的强烈动机时,转机才会出现。 哪些可能成为他“想改变”的契机? · 深刻的痛苦体验: 多次关系的破裂,尤其是失去一段他内心非常珍视的感情,可能会让他开始反思自己的模式是否出了问题。 · 自我认知的觉醒: 通过阅读心理学书籍、文章(比如这篇),或接触到相关知识,他突然意识到自己的行为模式有一个名字,并且理解了其来源。这种“被看见”的感觉,是疗愈的第一步。 · 对深度连接的真正渴望: 随着年龄增长或人生阶段变化,他可能开始厌倦孤独,内心深处对真正的亲密和灵魂共鸣产生了前所未有的渴望,这种渴望压过了对亲密的恐惧。 · 一个极度安全、稳定的环境: 虽然伴侣无法“改变”他,但一个具备安全性的伴侣,可以为他提供改变的土壤。请注意,是“安全型”而非“拯救型”。安全型伴侣边界清晰,情绪稳定,不纠缠不逼迫,允许他来去自由。在这种长期、稳定的“无压力”环境下,他或许能慢慢放下戒备,尝试迈出一小步。 当他想改变时,会做什么? 真正的改变绝非一蹴而就,而是一个漫长且反复的过程。如果他真的踏上征程,他可能会: 1.寻求专业帮助: 认识到问题的深度,主动寻求心理咨询师的帮助,在专业的引导下探索童年创伤,重建内在工作模式。 2.进行艰难的自我对话: 开始学习识别自己的回避信号,当感到想逃离时,不是立刻行动,而是停下来问自己:“我在害怕什么?我现在的感受是什么?” 3.学习新的情感语言: 有意识地练习表达需求和情绪,哪怕一开始非常笨拙。例如,学习说“我现在需要一点空间,但不是因为你不好”,而不是直接冷漠消失。 4.在小事上练习依赖: 尝试在一些无伤大雅的小事上向伴侣求助,体验“依赖他人并不会导致毁灭”的新经验。 这个过程会充满倒退和反复,他可能会在前进两步之后,又因恐惧而后退三步。这对于伴侣而言,是极大的考验。 你的课题:放下拯救者情结,守护自己的边界 在等待与回避型依恋者可能发生的改变时,更为重要和紧迫的,是你自己的课题。你必须从“我能改变他”的执念中解脱出来,将注意力放回自己身上。 1. 分清他的课题和你的课题 他的依恋模式、他的情绪、他是否愿意改变,这是他的课题,你无权也无法干涉。而你的感受、你的需求、你愿意在怎样的一段关系中停留,这是你的课题。 著名的阿德勒心理学说:“所有的烦恼都来自于对别人课题的妄加干涉。” 当你停止干涉他的课题,不再为他的回避负责,你才能拿回自己的力量。 2. 审视自己的需求与动机 诚实地问自己:你为什么如此执着于改变他?是因为爱,还是因为不甘心?你是否在扮演一个“拯救者”的角色,通过拯救他来证明自己的价值?你是否是“焦虑型依恋”,他的若即若离恰恰满足了你对“不确定性”的上瘾? 看清自己,是停止无效互动模式的第一步。 3. 建立清晰而坚定的边界 边界不是墙壁,而是门。它告诉你什么是可以接受的,什么是不可以的。你需要明确地告诉他,也告诉自己: “我爱你,但我无法接受持续的情感漠视。” “我需要亲密和沟通,这是我的正常需求,并非缺陷。”“如果你需要空间,可以明确告诉我,但突然消失是我不能接受的。” 设立边界不是为了控制他,而是为了尊重你自己。当他触犯你的边界时,你需要有勇气做出反应,甚至是离开。 4. 优先照顾好自己的情感世界 你的幸福和完整,不应该寄托于另一个人的改变之上。去发展你的兴趣爱好,维护你的社交圈,投入能让你获得成就感的事业。当你自己的情感水杯是满的,你才不会饥渴地向他索取,也才能更理性地看待这段关系。 如果他始终无法改变,你有勇气离开吗?思考这个问题,能帮助你摆正自己在关系中的位置。 《回避型依恋》这个标题,揭示了一个深刻的命题。它告诉我们,爱本身并不具备改造他人的魔力。爱更像是一阵风,可以轻抚对方的铠甲,但无法强行将其脱下。爱是一盏灯,可以照亮改变的道路,但无法代替对方行走。 与回避型依恋者相处,最高的智慧在于“无为而治”——不是什么都不做,而是不做那些违反规律、强行改造的“妄为”。你能做的,是成为一个稳定而安全的存在,理解他的恐惧源于何处,但同时,坚定不移地守护自己的需求和底线。 最终,关系的健康与否,不在于你付出了多少,而在于这段关系是否能让彼此都感受到滋养和成长。如果一段关系带给你的只有持续的消耗、焦虑和自我怀疑,那么,无论对方是何种依恋类型,你都值得认真思考去留。 记住,除非他想改变,否则任何人改变不了。而你,永远拥有选择自己人生的权力。 在爱的世界里,真正的慈悲,有时是允许对方走他自己的路,同时也勇敢地踏上你自己的征程。 如果你正在经历情绪困扰、压力过大或是关系上的难题,或许可以通过专业的心理咨询,帮助自己走出困境,以下是我们为你推荐的几位资深心理咨询师,他们在婚姻、家庭领域具有丰富的经验和专业的能力。 ◈ 赵老师 从业10年,咨询经验5000+ 国家二级心理咨询师 家庭教育心理顾问 执业中药师 青少年心理咨询: 焦虑、抑郁、压力、人际关系、厌学、学习动力不足等;家庭教育、家庭系统治疗等; 成人心理咨询: 情绪、压力、人际关系;婚姻情感;职业规划;危机干预;失眠;哀伤处理等; 病症恢复期心理疗愈: 抑郁症、焦虑症、强迫症、恐惧症等; 个人成长: 心灵成长、自我关爱与赋能、情绪自我管理、人际关系提升、亲密关系建设、生涯规划等。 ◈ 冯老师 从业19年,咨询经验10000+ 国家二级心理咨询师 资深婚姻情感咨询师 资深家庭教育导师 情绪压力: 焦虑抑郁|强迫|失眠压抑|恐惧|创伤疗愈|双相情感障碍等 亲密关系: 两性关系|婚姻矛盾|出轨|沟通问题等 青少年心理: 亲子关系|叛逆厌学|学业压力|自卑自闭|家庭教育等 个人成长:人格问题|人际关系|人生探索|原生家庭疗愈等 ◈ 李老师 从业11年,咨询经验5000+ 爱己心理艺术疗愈师 中科院心理咨询师 叙事绘画治疗师 情绪问题咨询: 自卑|内疚|焦虑|愤怒|悲伤 个人成长: 内向孤僻|缺乏自信|敏感多疑|性格缺陷|人际关系紧张|沟通障碍等 人际关系: 人际关系|讨好|人际沟通困扰等 你可以通过扫码轻松了解咨询师的专业背景、预约咨询时间,开启一段自我探索与成长的旅程 1.深入了解咨询师的专业资质,选择最适合你的咨询师; 2.随时预约咨询时间,无需等待,高效便捷; 3.开启一对一的深度对话,在安全、私密的环境中释放内心的压力。

推荐

-

-

QQ空间

-

新浪微博

-

人人网

-

豆瓣