心理学中有个词叫:拯救者情结

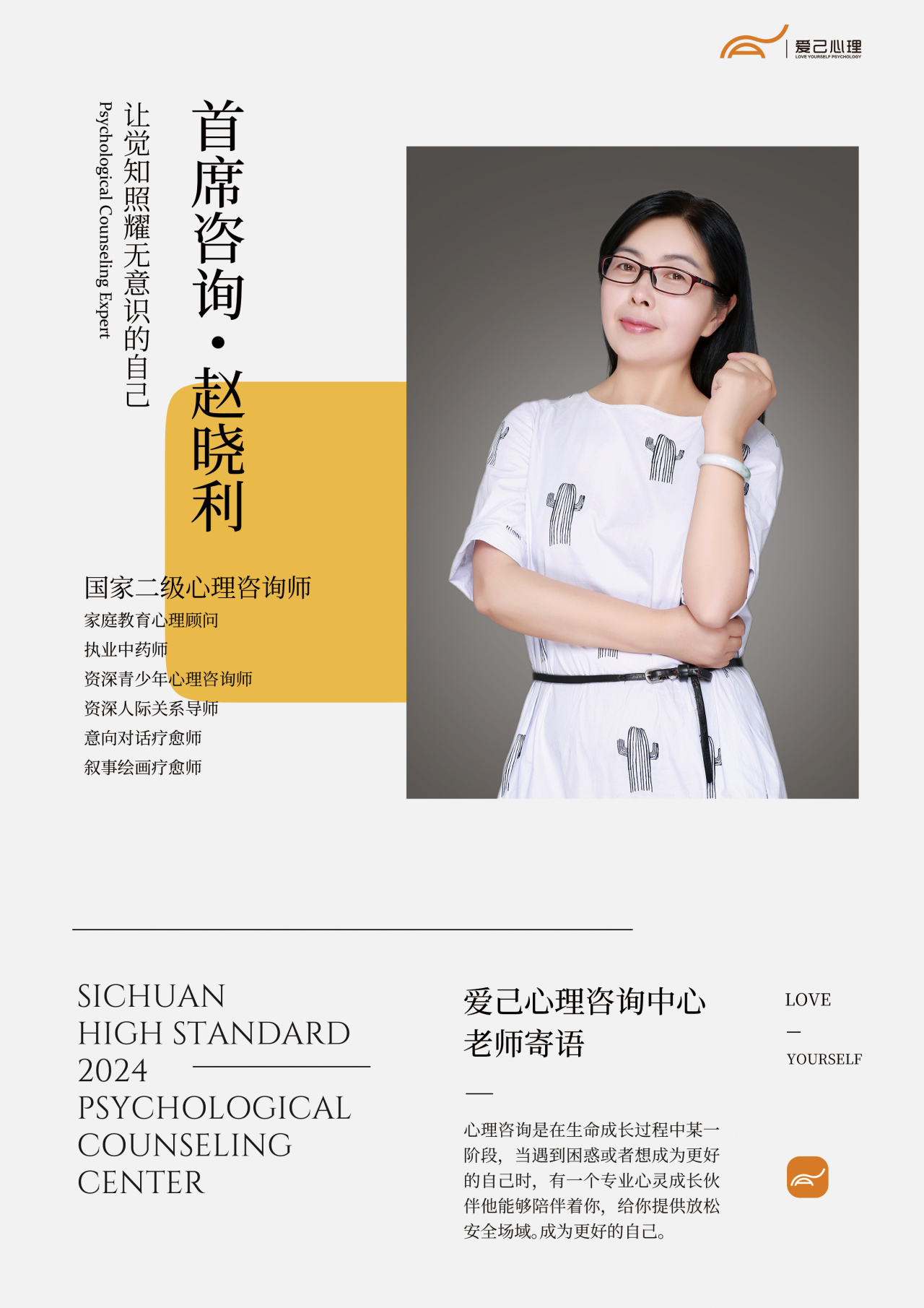

成都专业心理咨询师推荐|爱己心理 爱 己 LOVE YOU SELF 世界上并不存在感同身受这件事, 大家的立场、价值、经历、看的东西完全不一样, 换我坐他的位置也会跟他做同样的事。 在人际关系的复杂图景中,我们常常会遇到这样一类人:他们仿佛天生背负着使命,总是不由自主地被那些身处困境、脆弱无助的人所吸引。他们的生活中,似乎总在上演着同一出戏码:寻找“受害者”,然后倾尽所有地去帮助、扶持、甚至拯救对方。 他们可能是为酗酒伴侣操碎心却永不离开的伴侣,可能是包揽一切、为孩子扫清所有障碍的“超人”父母,可能是永远在倾听朋友痛苦却忽略自己需求的“情绪垃圾桶”,也可能是投身助人行业却燃烧殆尽的理想主义者。 这种强烈的、难以抑制的想要帮助他人,并将他人的幸福与责任背负于自己肩上的心理动力,在心理学中,有一个专门的词来描述它——“拯救者情结”。 它看似无私,甚至被社会文化所赞颂,但其内核却是一个交织着爱与控制、奉献与索取、崇高与卑微的复杂心理迷宫。深陷其中的人,往往在“救世主”的光环下,隐藏着一颗疲惫、委屈甚至破碎的心。 何为“拯救者情结”?超越一般助人的心理固着 首先,我们必须将健康的助人行为与“拯救者情结”区分开来。健康的帮助是出于爱、共情和理性的选择,它有其边界,助人者在付出的同时,也能照顾好自己,并尊重对方解决问题的能力。 而“拯救者情结”则是一种病态的共生关系模式,它源于个体自身未被满足的心理需求,是一种通过“拯救他人”来确认自我价值、获得存在意义的内在驱动力。它更像一种“瘾”,拯救者需要通过不断地帮助“受害者”,来维持自己的心理平衡。 心理学家斯蒂芬·卡普曼提出的“戏剧三角形”理论,为我们精准地剖析了拯救者情结的动态结构。这个三角形包含三个角色: 1.拯救者: 认为别人需要自己,缺乏自己的能力,从而过度干预、提供对方并不需要的帮助。 2.受害者: 扮演软弱、无助的角色,声称“我无能为力”,以此吸引拯救者。 3.迫害者: 指责、压迫受害者或拯救者的人。 关键点在于,这三个角色是流动的,且形成一个牢不可破的闭环。一个拯救者在付出到筋疲力尽后,可能会因为对方没有改变或不知感恩,而转变为迫害者,开始指责对方:“我为你付出了这么多,你太让我失望了!” 而原本的受害者,也可能在压力下转变为迫害者,反过来攻击拯救者。当拯救者感到无力时,他们自己也会滑入受害者的角色,感到委屈、痛苦:“为什么我总是遇到这种事?没有人关心我的感受。” 这个戏剧三角,就是拯救者情结者人际关系中不断重复的“剧本”。他们深陷其中,无法自拔。 根源探析:拯救者是如何“炼”成的? 拯救者情结并非与生俱来,它的种子通常深埋于早年的成长经历中。 1.原生家庭的“角色置换” 在许多案例中,未来的拯救者在童年时期被迫扮演了“小大人”或“情绪配偶”的角色。他们可能有一个脆弱、抑郁或能力不足的父母,孩子为了生存和获得爱,不得不压抑自己的需求,反过来去照顾父母的情绪和生活。例如: · 成为母亲的情感倾诉对象,处理她的婚姻烦恼。 · 照顾酗酒父亲的起居,试图让他“振作起来”。 · 在兄弟姐妹中扮演“小家长”的角色。 在这个过程中,孩子学到了一种扭曲的信念:我的价值在于照顾别人。只有当我有用时,我才是被需要的、可爱的。我自己的需求和感受是不重要的。 这种模式被内化,成为他们成年后人际关系的蓝图。 2. 对自身无助感的防御 一个曾经在童年感到无助、无法保护自己的孩子,会在成长中极力避免再次体验那种脆弱感。通过扮演强大的拯救者角色,他们可以将自身无法承受的无助、脆弱和恐惧,投射到那个他们帮助的“受害者”身上。仿佛在说:“看,他才是那个无助的人,而我不是。我是有力量的、是强大的。” 拯救他人,成为一种对抗自身内在虚弱感的心理防御机制。 3. 对爱与连接的扭曲理解 在功能失调的家庭中,爱可能是有条件的。孩子发现,只有当自己表现得乖巧、懂事、能为家庭分忧时,才能获得关注和赞赏。这让他们形成一种核心信念:爱是需要通过付出和牺牲来换取的。 因此,在成年后的关系中,他们会通过过度付出来维系连接,害怕一旦停止付出,关系就会终结,自己就会被抛弃。 4. 道德优越感与自我价值感的错位 拯救者的自我价值感,严重依赖于“我被需要”的感觉。当他们成功帮助别人时,会体验到一种强烈的道德优越感和成就感。“没有我,他该怎么办?” 这种想法背后,既有一种骄傲,也隐藏着一种恐惧——恐惧自己如果不再被需要,就会变得毫无价值。因此,他们需要不断地寻找需要被拯救的对象,来填充内心的价值空洞。 识别信号:你是否有拯救者情结? 拯救者情结的表现形式多样,以下是一些常见的信号,可以用来进行自我审视: · 你总是被“有问题”的人吸引。 你的朋友、伴侣似乎总是那些有“故事”、有“创伤”的人,而那些健康、独立、快乐的个体反而让你觉得“缺乏挑战”或“没有吸引力”。 · 你的帮助常常过度且不受欢迎。 你提供的帮助远远超出了对方实际请求的范围,甚至会在对方明确表示不需要时,依然坚持己见,认为“我这是为你好”。 · 你感到疲惫、怨恨,却无法停止。 你的付出并非心甘情愿,背后伴随着巨大的牺牲感。当对方没有给予你预期的回报(如感激、改变)时,你会感到强烈的委屈和愤怒,但下一次依然会继续付出。 · 你模糊了界限。 你将他人的问题视为自己的问题,他人的情绪左右你的情绪。你为他人的选择和人生承担了不应由你承担的责任。 · 你忽略自己的需求。 你将自己的健康、兴趣和社交生活放在末位,你的时间和精力几乎全部被“需要帮助的人”占据。当你为自己做点什么时,甚至会感到内疚。 · 你享受在关系中的“不可或缺”感。 你潜意识里可能不希望对方真正独立和强大,因为那意味着你不再被需要。 · 你常用“应该”来思考。 “他应该听我的”、“我应该帮他解决这个问题”,这种思维模式充满了控制欲。 如果你对以上多条信号感到熟悉,那么你可能需要警惕自己是否陷入了拯救者情结的陷阱。 沉重的代价:当“拯救”成为彼此的牢笼 拯救者情结带来的伤害是双向的,它既摧毁拯救者自身,也扼杀了被拯救者的成长潜能。 对拯救者而言: 1.情感耗竭与 burnout: 持续的单向能量输出,得不到有效补充,最终会导致深刻的情感、精神和身体上的疲惫,甚至引发焦虑症和抑郁症。 2.丧失自我: 在长期关注他人需求的过程中,拯救者会逐渐与自己真实的情感和需求失去连接,不知道自己是谁,想要什么,活得如同一个空壳。 3.关系失衡与怨恨积累: 一段健康的关系建立在平等和相互尊重的基础上。而拯救者模式下的关系是垂直的,居高临下的。长期的不平等付出,必然积累深厚的怨恨,最终摧毁关系。 4.阻碍自身成长: 他们将所有精力都用于外部,从而回避了面对自身生命课题的责任和机会。一个总是忙着修理别人人生轮船的人,无暇修补自己船上的漏洞。 对被拯救者(“受害者”)而言: 1.弱化与剥夺能力: 拯救者的行为在无声地传递一个信息:“你不行,你没有能力处理自己的问题。” 这会让对方产生依赖,并真的相信自己无能为力,从而阻碍了他们发展解决问题和应对生活的必要技能。 2.滋生怨恨与抗拒: 没有人喜欢一直被当作弱者。被帮助者最终会感受到这种不平等关系中的控制欲和优越感,从而产生 resentment,甚至通过故意失败或恶化情况来进行被动攻击。 3.逃避责任: 在拯救者营造的温床中,被拯救者可以心安理得地将自己的人生责任外包。“反正有TA在”,这使他们失去了为自己人生负责的动力。 这形成了一个可怕的共生绞索:拯救者需要被拯救者的“无能”来确认自己的价值,而被拯救者则依赖拯救者的“强大”来逃避责任。双方在病态的互相需要中,共同沉沦。 疗愈之路:从拯救者到陪伴者与赋能者 打破拯救者情结的循环,是一场深刻的自我觉醒与重建之旅。它需要勇气、诚实的自我审视和持续的练习。 第一步:觉察与承认 这是所有改变的起点。你需要勇敢地承认:“我可能有拯救者情结。” 意识到自己行为模式的存在,并开始记录它在何时、何种关系中会被触发。仅仅是带着觉知去观察自己“想冲上去帮忙”的冲动,就是一个巨大的进步。 第二步:探寻根源,与过去和解 在专业咨询师的帮助下,或通过深入的自我反思,去探寻这种情结的童年起源。理解那个曾经为了生存和获得爱而不得不去照顾别人的小孩子。拥抱他,告诉他:“你现在安全了,你可以放下这个重担,先照顾好自己。” 这不是指责父母,而是为了理解自己行为的深层动机,从而拿回人生的主导权。 第三步:建立坚固的自我边界 这是疗愈的核心。你需要学习: · 区分“谁的事”: 这是你的人生课题,还是他的人生课题?你可以支持、陪伴,但绝不能越俎代庖。 · 练习说“不”: 在精力不足或对方的要求不合理时,温和而坚定地拒绝。 · 把别人的责任还给别人: 允许他人去经历他们自己人生的困境和失败,并相信他们有内在的力量去学习和成长。 第四步:重新定义“自我价值” 你的价值不依赖于你帮助了多少人,而是你的存在本身就有价值。你需要通过其他途径来建立稳固的自我价值感: · 发展自己的兴趣和技能: 投入能让你感受到心流和成就感的事情。 · 练习自我关怀: 像对待你最好的朋友一样,温柔地对待自己,满足自己的需求。 · 建立平等、健康的社会支持网络: 寻找那些不需要你“拯救”,而是能够与你相互支持、共同成长的朋友。 第五步:学习健康的助人方式 从“拯救者”转变为“陪伴者”或“赋能者”。 · 从“我来帮你做”转变为“我相信你有能力自己做,我会在这里支持你”。 · 从给建议转变为倾听和提问。 “你觉得自己可以怎么做?”、“你需要我怎样的支持?” · 尊重对方的选择和节奏。 即使你认为那是错的,也要允许对方去体验其自然后果。 这个过程绝非一蹴而就。它会伴随着内疚、焦虑和不适应,因为你在打破一个根深蒂固的心理习惯。但每当你选择设立一次边界,每当你优先照顾自己一次,你内在的力量就会增长一分。 如果你正在经历情绪困扰、压力过大或是关系上的难题,或许可以通过专业的心理咨询,帮助自己走出困境,以下是我们为你推荐的几位资深心理咨询师,他们在婚姻、家庭领域具有丰富的经验和专业的能力。 ◈ 赵老师 从业10年,咨询经验5000+ 国家二级心理咨询师 家庭教育心理顾问 执业中药师 青少年心理咨询: 焦虑、抑郁、压力、人际关系、厌学、学习动力不足等;家庭教育、家庭系统治疗等; 成人心理咨询: 情绪、压力、人际关系;婚姻情感;职业规划;危机干预;失眠;哀伤处理等; 病症恢复期心理疗愈: 抑郁症、焦虑症、强迫症、恐惧症等; 个人成长: 心灵成长、自我关爱与赋能、情绪自我管理、人际关系提升、亲密关系建设、生涯规划等。 ◈ 冯老师 从业19年,咨询经验10000+ 国家二级心理咨询师 资深婚姻情感咨询师 资深家庭教育导师 情绪压力: 焦虑抑郁|强迫|失眠压抑|恐惧|创伤疗愈|双相情感障碍等 亲密关系: 两性关系|婚姻矛盾|出轨|沟通问题等 青少年心理: 亲子关系|叛逆厌学|学业压力|自卑自闭|家庭教育等 个人成长:人格问题|人际关系|人生探索|原生家庭疗愈等 ◈ 李老师 从业11年,咨询经验5000+ 爱己心理艺术疗愈师 中科院心理咨询师 叙事绘画治疗师 情绪问题咨询: 自卑|内疚|焦虑|愤怒|悲伤 个人成长: 内向孤僻|缺乏自信|敏感多疑|性格缺陷|人际关系紧张|沟通障碍等 人际关系: 人际关系|讨好|人际沟通困扰等 你可以通过扫码轻松了解咨询师的专业背景、预约咨询时间,开启一段自我探索与成长的旅程 1.深入了解咨询师的专业资质,选择最适合你的咨询师; 2.随时预约咨询时间,无需等待,高效便捷; 3.开启一对一的深度对话,在安全、私密的环境中释放内心的压力。

推荐

-

-

QQ空间

-

新浪微博

-

人人网

-

豆瓣