关于一些“不表达”的深度思考

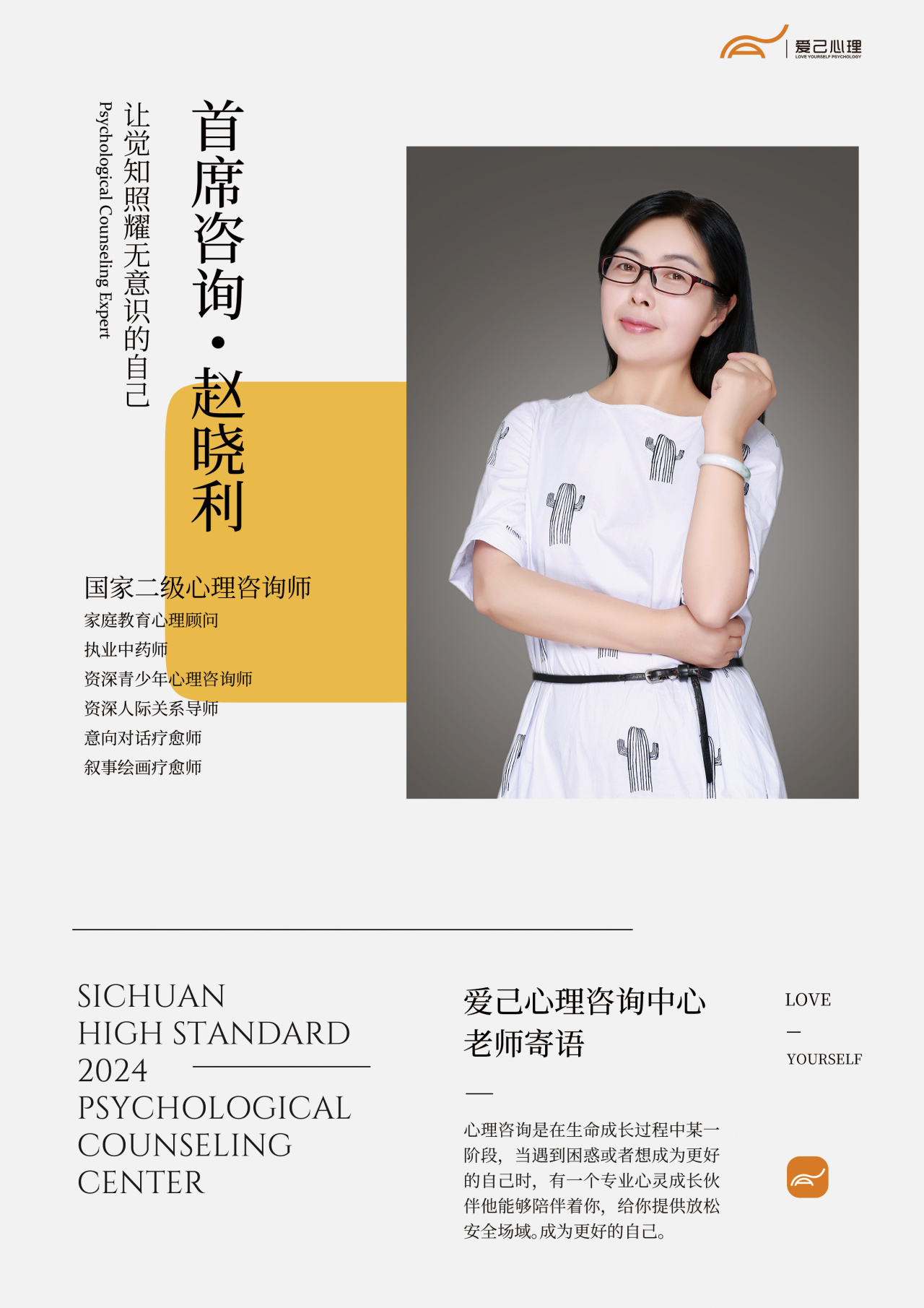

成都专业心理咨询师推荐|爱己心理 爱 己 LOVE YOU SELF 与其说贩卖梦想不如说我们在让更多人能去相信梦想,相信未来和相信梦想,相信一直剧烈的燃烧着, 一直热情的活着,就像日落一样, 哪怕落下去了,也是在发着光。 在这个人人都有麦克风的时代,我们被鼓励表达、分享、发声。沉默被视为怯懦,留白被当作缺陷。但今天,我想为“不表达”辩护,邀请你一同探寻那片在喧嚣之下,被我们遗忘的、深邃而富有力量的静默之地。 喧嚣时代的背景音:我们为何如此痴迷于“表达”? 打开任何一款社交软件,我们仿佛置身于一个永不落幕的盛大集市。文字、图片、视频、音频……无数信息流如同奔腾的江河,汹涌地冲刷着我们的感官。我们迫不及待地分享早餐的样式,直播旅行的见闻,剖析内心的情绪,评论远方的战火。 这种表达的狂热,背后是深刻的社会与心理动因: 1.存在的焦虑: “我分享,故我在”。在虚拟世界中,持续的“表达”成为证明自身存在感最直接的方式。一条朋友圈的点赞,一个视频的评论,都在反复确认:“我被看见了,我存在着。” 2.认同的渴求: 通过表达观点、展示生活,我们寻找志同道合的伙伴,构建属于自己的圈层和身份认同。表达,是一种社交货币,用以换取归属感。 3.算法的裹挟: 内容平台的核心逻辑是“注意力经济”。沉默无法产生数据,唯有不断表达、互动,才能被算法“看见”,从而被推送到更大的流量池中。我们不知不觉成了算法的共谋,为维持“热度”而疲于奔命。 于是,我们活成了一个“全表达”的人。但在这片震耳欲聋的喧嚣中,一种微妙的不安感正在滋生:当表达成为一种义务,当沉默被贴上负面的标签,我们是否正在失去某种更珍贵的东西? “不表达”的污名化:从美德到缺陷的演变 在东方传统智慧中,“不表达”曾是一种被高度推崇的品格。 孔子说:“君子欲讷于言而敏于行。”老子在《道德经》中言:“大音希声,大象无形。”禅宗讲究“不立文字,教外别传”。古人推崇的是一种内在的、沉静的、通过行动而非言语来彰显的修为。沉默是金,是深思熟虑,是胸有丘壑,是“此时无声胜有声”的至高境界。 然而,在现代性的浪潮中,尤其是随着商业文明和个人主义的兴起,“不表达”被迅速地污名化了。 在职场,不善言辞、不懂汇报的人,容易被等同于“没有想法”、“缺乏领导力”。在社交场,内向、安静的性格,需要被“改正”或“治疗”。在公共领域,对热点事件的沉默,可能被解读为冷漠或懦弱。 我们被一种无形的压力驱使着:你必须表达,必须站队,必须即时地、鲜明地亮出你的观点。思考的过程被压缩,沉淀的时间被剥夺。“不表达”从一种深邃的美德,跌落为一种需要被纠正的性格缺陷。 重新发现“不表达”:那些被忽略的深邃价值 是时候为“不表达”正名了。它绝非一片空洞的虚无,而是一片孕育着无限可能的沃土。它的价值,体现在多个维度: 1. 对内的价值:守护内心的完整与深度 · 思想的孵化器: 真正的思考需要时间,如同美酒需要窖藏。一个念头从诞生到成熟,必须经历内在的咀嚼、消化、反刍。急于表达,无异于将未成熟的果实摘下,青涩而乏味。“不表达”为思想提供了免受外界干扰的“子宫”,让它得以自然孕育,形成真正属于自己的、系统而坚固的见解。 · 情绪的容器: 并非所有情绪都需要被立刻倾倒。有些悲伤需要独自咀嚼才能化为力量,有些喜悦需要默默体味才能沉淀为幸福。急于将情绪公之于众,往往是对其深度的一种消解。“不表达”,是给予情绪一个安全的空间,让它自然流淌、转化,最终完成自我的疗愈与整合。 · 精神的避难所: 在信息过载的今天,我们的精神世界如同一个永不关门的广场,疲惫不堪。“不表达”,主动选择沉默,是为自己的精神建立一座“静修室”。在这里,我们可以逃离外部的要求与评判,重新与自己对话,恢复心灵的秩序与能量。 2. 对外的价值:构建更有质量的连接 · 倾听的慈悲: 真正的倾听,是一种稀缺的品质,它要求我们暂时搁置自己的表达欲,全身心地投入另一个人的世界。“不表达”是倾听的前提。当我们闭上嘴巴,才能打开耳朵和心灵,听见对方言语背后的需求、情绪与故事。这种“不表达”,是一种深沉的尊重与慈悲。 · 无言的默契: 最深的情感,往往超越语言。亲人之间的一个眼神,挚友之间的片刻静坐,爱人之间的紧紧相拥……这些“不表达”的时刻,所传递的理解、信任与支持,比千言万语更为厚重。它们构建了一种“主体间性”的深刻连接,无需言传,便可意会。 · 权威的留白: 在艺术中,留白是构成意境的关键。在人际交往中,适度的“不表达”同样能产生强大的气场。它意味着边界、自信与神秘感。一个不急于解释、不随意承诺、不轻易表态的人,其言语和行为往往更具分量。 3. 在公共领域的价值:一种审慎的抵抗 在舆论场日益极端化、标签化的今天,“不表达”可以是一种宝贵的审慎。 面对一个复杂的社会事件,在信息不全、情绪汹涌时,贸然站队、激烈表达,很可能加剧社会的撕裂。此时,选择“不表达”——不是冷漠,而是负责任;不是无知,而是自知无知。这是一种智识上的诚实,是对“慢思考”的坚守。它允许自己停留在矛盾的、不确定的状态,等待更多的事实与更深入的反思。 这种“积极的沉默”,是对“非黑即白”叙事的一种温和抵抗,为理性讨论保留了一丝珍贵的空间。 “不表达”的实践:如何在喧嚣中安放沉默? 认识到“不表达”的价值后,我们如何将其融入日常生活,使之成为一种主动的选择,而非被动的缺陷? 1.创造“数字静默”时间: 每天或每周,划定一段时间,主动远离手机和社交媒体。在这段时间里,不发布、不浏览、不评论,只是与自己相处,读书、散步、冥想,重新感受真实世界的气息。 2.练习“高质量的倾听”: 在与人交谈时,有意识地克制插话和分享相似经历的冲动。专注于理解对方,通过点头、眼神和简短的回应(如“然后呢?”、“我明白”),鼓励对方充分表达。你会发现,这比滔滔不绝更能深化关系。 3.践行“先思考,再表达”: 在想要发表一个观点,尤其是在公共平台或重要场合时,给自己设定一个“冷却期”。问自己:我的依据充分吗?我是否考虑了不同的角度?这个表达是必要的,还是仅仅为了满足虚荣心?让冲动穿过思考的过滤器,留下的才是真知灼见。 4.享受“无目的的独处”: 定期安排只属于自己的活动,不带任何产出和分享的目的。比如,独自看一场电影,不必写影评;去公园发呆,不必拍照打卡。在这些时刻,体验本身即是全部意义。 在表达与不表达之间,找到生命的节奏 为“不表达”辩护,绝非否定表达的价值。表达是人类文明的基石,是连接与创造的桥梁。我们所要警惕的,是那种被异化的、失控的、沦为惯性或表演的表达。 真正成熟的生命状态,或许正是在“表达”与“不表达”之间,找到一种动态的、优美的平衡。 如同大自然的韵律,有白昼的喧闹,就有夜晚的静寂;有夏天的繁盛,就有冬天的蛰伏。我们的生命也需要这样的节奏:既有向外绽放的热情,也有向内深耕的沉静;既有挥洒观点的勇气,也有守护沉默的智慧。 愿我们都能在必要的时刻,勇敢地发出自己的声音;也愿我们拥有更多的勇气,在浮躁的洪流中,安然地、丰盈地,选择“不表达”。 在那片深邃的静默里,我们或许才能听见自己灵魂的真实回响,遇见那个更完整、更有力量的自己。 如果你正在经历情绪困扰、压力过大或是关系上的难题,或许可以通过专业的心理咨询,帮助自己走出困境,以下是我们为你推荐的几位资深心理咨询师,他们在婚姻、家庭领域具有丰富的经验和专业的能力。 ◈ 赵老师 从业10年,咨询经验5000+ 国家二级心理咨询师 家庭教育心理顾问 执业中药师 青少年心理咨询: 焦虑、抑郁、压力、人际关系、厌学、学习动力不足等;家庭教育、家庭系统治疗等; 成人心理咨询: 情绪、压力、人际关系;婚姻情感;职业规划;危机干预;失眠;哀伤处理等; 病症恢复期心理疗愈: 抑郁症、焦虑症、强迫症、恐惧症等; 个人成长: 心灵成长、自我关爱与赋能、情绪自我管理、人际关系提升、亲密关系建设、生涯规划等。 ◈ 冯老师 从业19年,咨询经验10000+ 国家二级心理咨询师 资深婚姻情感咨询师 资深家庭教育导师 情绪压力: 焦虑抑郁|强迫|失眠压抑|恐惧|创伤疗愈|双相情感障碍等 亲密关系: 两性关系|婚姻矛盾|出轨|沟通问题等 青少年心理: 亲子关系|叛逆厌学|学业压力|自卑自闭|家庭教育等 个人成长:人格问题|人际关系|人生探索|原生家庭疗愈等 ◈ 李老师 从业11年,咨询经验5000+ 爱己心理艺术疗愈师 中科院心理咨询师 叙事绘画治疗师 情绪问题咨询: 自卑|内疚|焦虑|愤怒|悲伤 个人成长: 内向孤僻|缺乏自信|敏感多疑|性格缺陷|人际关系紧张|沟通障碍等 人际关系: 人际关系|讨好|人际沟通困扰等 你可以通过扫码轻松了解咨询师的专业背景、预约咨询时间,开启一段自我探索与成长的旅程 1.深入了解咨询师的专业资质,选择最适合你的咨询师; 2.随时预约咨询时间,无需等待,高效便捷; 3.开启一对一的深度对话,在安全、私密的环境中释放内心的压力。

推荐

-

-

QQ空间

-

新浪微博

-

人人网

-

豆瓣