当焦虑遇见回避:别怀疑, 其实只有焦虑才能吃定回避

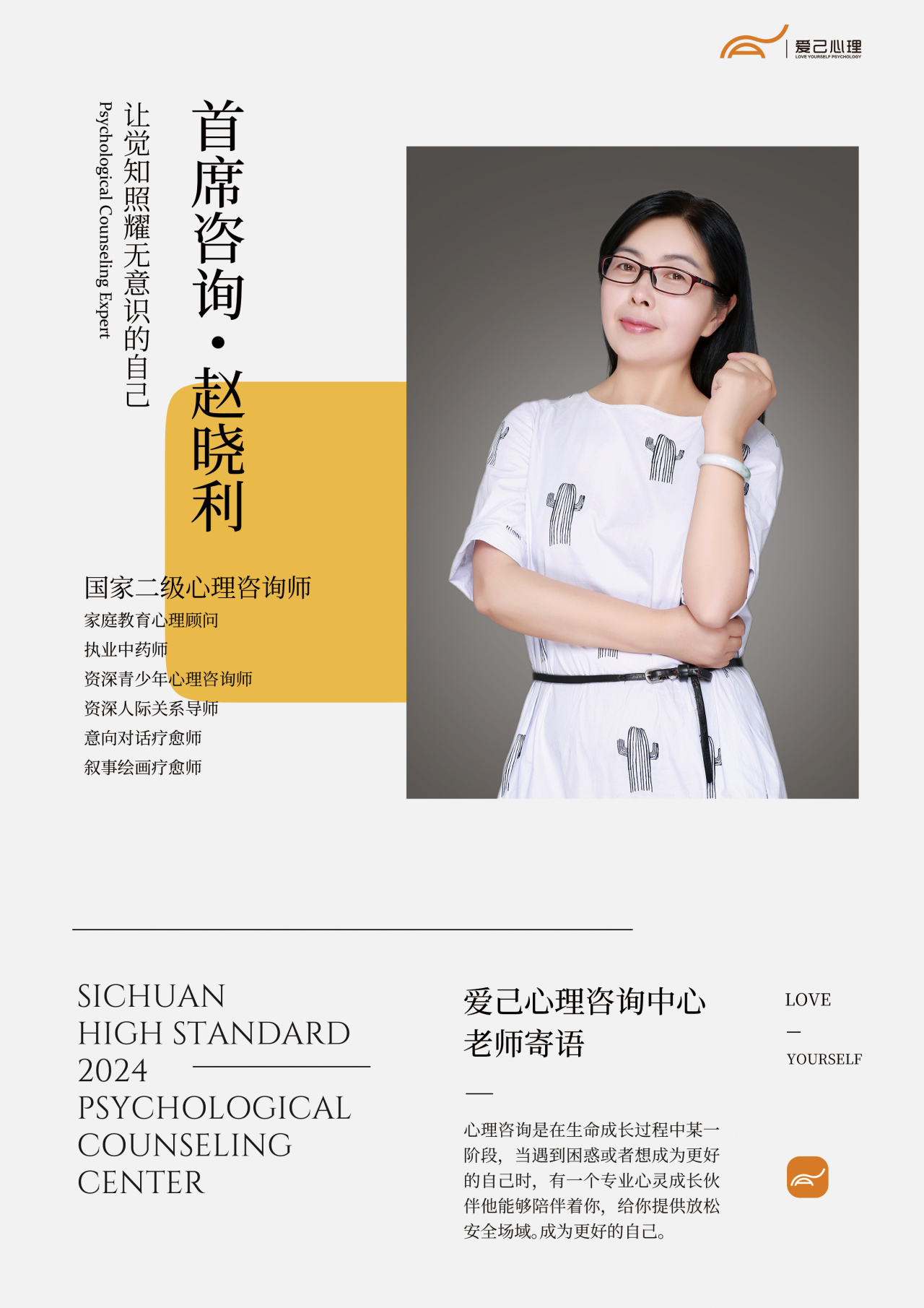

成都专业心理咨询师推荐|爱己心理 爱 己 LOVE YOU SELF 生命中所有“来的”都是惊喜, 没有来的,也未必是遗憾。 在亲密关系的浩瀚星图中,存在着两颗看似永不相交的恒星——焦虑型依恋与回避型依恋。它们的引力场截然相反,一个渴望融合至窒息,一个追求疏离至冻结。当它们偶然被命运的轨道抛向彼此,便会上演一场极致的宇宙探戈:步步紧逼与节节败退,炽热呐喊与冰冷沉默。在这场看似由回避型主导的舞蹈中,一个反直觉的真相渐渐浮出水面:别怀疑,在这场高张力的博弈中,最终,其实是焦虑才能“吃定”回避。 要理解这场博弈,我们首先需要深入两颗“星球”的内部,去看清它们的核心构造与运行法则。 第一部分:双星系统——焦虑的火山与回避的冰山 焦虑型依恋者,如同一座活跃的火山。 他们的情感核心是“被抛弃的恐惧”。这份恐惧源于童年可能的不稳定照料经历,使他们将爱等同于“紧密无间的联系和持续的确认”。他们的世界围绕着一个问题旋转:“你还会在我身边吗?” 其典型行为模式是“激活策略”: · 高度警觉: 对伴侣的细微变化(回复信息变慢、语气稍冷)极度敏感,并倾向于解读为“他不爱我了”的危险信号。 · 情感索求: 通过频繁联系、要求陪伴、寻求承诺来获取安全感,如同需要不断添加燃料的火焰。 · 夸大情绪: 当感到威胁时,会采用指责、抱怨、甚至哭闹的方式,试图引起伴侣的注意和关怀,这本质是一种绝望的呼唤。 · 放弃边界: 倾向于过度融合,愿意为关系牺牲大量自我,并期望对方同样如此。 回避型依恋者,则像一座漂浮的冰山。 他们的情感核心是“被吞噬的恐惧”。他们可能成长于情感淡漠或要求过高的环境,使他们将爱等同于“独立性的丧失和情感上的负担”。他们的内心信条是:“我只能依靠自己。” 其典型行为模式是“去激活策略”: · 保持距离: 本能地抗拒过度亲密,需要大量的个人空间和独处时间,亲密关系的升温会触发他们的“警报系统”。 · 淡化问题: 当冲突发生时,他们的第一反应是逃避、冷处理、或认为对方“小题大做”。 · 理想化前任/下一任: 常常在心中美化未得到的感情,以此对比和贬低当前关系中伴侣的“缺点”,为疏离找到理由。 · 筑起高墙: 在感到压力时,会彻底关闭情感通道,变得沉默、冷漠,用一堵无形的墙将伴侣隔绝在外。 当火山的炽热岩浆,流向冰山的寒冷基底,一场惊心动魄的化学反应就此开始。 第二部分:致命的探戈——追与逃的恶性循环 焦虑与回避的相遇,几乎注定会启动心理学上经典的“追-逃”模式(Pursuer-Distancer Dynamic)。 第一幕:焦虑的“追”点燃回避的“逃”。 焦虑者因伴侣的些许疏离(如几个小时不回消息)而感到恐惧,于是加大联系频率:“在干嘛?”“怎么不理我?”“你是不是生气了?”这些问句在焦虑听来是爱的呼唤,在回避听来却是步步紧逼的号角。回避者感到个人空间被挤压,那种“被吞噬”的恐惧被激活,于是他们本能地向后退缩——回复更简短,更冷淡,或干脆消失。 第二幕:焦虑的“恐慌”加剧回避的“冻结”。 回避的后退,对焦虑而言,是“抛弃”正在发生的铁证。恐惧升级为恐慌,火山开始喷发。焦虑者可能开始打电话、发长文控诉、或在情绪崩溃下说出伤人的话:“你根本不在乎我!”“我们分手吧!”(这常是一种测试)。这种强烈的情感宣泄,对回避者而言,如同海啸般可怕。他们无法处理如此高强度的情绪,唯一的自保方式就是彻底“冻结”——更深的沉默,更厚的冰墙。他们可能在心里想:“看吧,果然如此,感情就是这么麻烦和令人窒息。” 第三幕:循环的固化与角色的锁定。 几次三番下来,双方都固化了对自己和对方的认知:焦虑者坚信“他就是这样冷漠无情的人”,回避者确信“她就是这样情绪失控、需要吞噬我的人”。他们仿佛被锁在了一出没有赢家的悲剧里,一个在追逐中精疲力尽,一个在逃避中孤独至死。 从表面上看,回避者似乎掌握着关系的节奏。他们的冷漠是控制距离的遥控器,他们的沉默是让焦虑者坐立不安的武器。焦虑者看起来是如此被动,情绪被对方的一举一动牢牢牵制。那么,何来“焦虑吃定回避”之说? 第三部分:颠覆的真相——为何是焦虑“吃定”回避? “吃定”一词,并非指浅层的控制或胜利,而是指在关系的深层结构中,焦虑型所具备的、一种能最终穿透回避型坚硬外壳的、近乎残酷的潜能。这种“吃定”,体现在三个层面: 1. 能量层面的绝对主导:焦虑是关系的“心脏” 在一段关系中,谁是投入情感能量更多的人?往往是焦虑型。他们不断地思考关系、分析对方、表达感受、发起互动。他们是关系的“心脏”,不停地泵送着情感的血液。而回避型,则是循环系统的“末端”,常常是接收和回应(或不回应)的一方。 心脏固然会因末端的堵塞而痛苦,但一旦心脏停止跳动,整个系统便会死亡。当焦虑者真正心灰意冷,彻底停止“追”的行为时,关系便瞬间失去了所有的活力和张力,变成一潭死水。回避者会发现,那个曾经喧闹、令人烦躁的世界,突然变得一片死寂。这种死寂,比焦虑的“噪音”更让他们不安。因为他们习惯了被“追”,这种“追”在负面意义上是压力,在正面意义上,也是一种持续的关注和爱的证明。当证明消失,巨大的虚空感会向他们袭来。 2. 叙事层面的道德高地:焦虑是“受害者”,回避是“加害者” 在社交和主流叙事中,焦虑的行为更容易被理解和同情。“我只是太爱他了”“我只是需要一点安全感”,这些说辞充满了情感的正当性。而回避的行为——冷漠、疏离、拒绝沟通——则被视为亲密关系的“原罪”,是消极、不负责任、冷暴力的代名词。 当关系出现问题,甚至走向终结时,焦虑者可以带着满身“伤痕”,向朋友、家人甚至下一任倾诉:“我尽力了,是他一直逃避,是他伤害了我。”而回避者呢?他们甚至连为自己辩护的意愿和能力都匮乏。他们内心的痛苦和挣扎是“失语”的,无法被外界看见和理解。最终,在关系的“审判台”上,焦虑者占据了道德的制高点,而回避者则被钉在“情感施虐者”的耻辱柱上。这种社会层面的判决,本身就是一种被“吃定”的体现。 3. 突破层面的终极钥匙:只有情感洪流能融化情感冻结 这是最核心的一点。回避型的铜墙铁壁,看似坚固,但其唯一的钥匙,恰恰掌握在拥有最强烈情感的焦虑型手中。 · 理性与温和无法触及核心: 一个安全型依恋或一个同样理性冷淡的人,很可能在遭遇回避的冰墙时,会选择尊重和退出。这固然健康,但无法真正穿透回避的防御。他们的防御机制就是为了应对“正常”水平的亲密而设立的。 · 焦虑的“非理性”是破防的利器: 唯有焦虑型依恋者,因其无法忍受的恐惧和痛苦,会爆发出一种近乎“非理性”的、强大的情感冲击力。这种冲击力,如同海啸,会越过回避型所有理性的、逻辑的防御工事,直接撞击他们内心深处那个被遗忘的、渴望联结的脆弱内核。 当焦虑者在一次剧烈的冲突中,不是指责,而是撕开自己的伤口,展现出毫无防备的、赤裸的脆弱与痛苦时——“我这么害怕,是因为我童年曾被抛弃过”“我发疯一样找你,是因为我无法承受失去你的痛苦”——这种极致的、真实的情绪流露,具有一种震撼人心的力量。 它像一道强光,瞬间照进回避者冰封的情感世界。在这一刻,回避者可能会第一次清晰地看到,对方那些“烦人”的行为背后,原来是和自己一样深不见底的恐惧与痛苦。焦虑者用自己破碎的心,撞开了回避者紧闭的心门。这种“突破”,是任何其他依恋类型都难以做到的。正是因为焦虑者“敢”如此不顾一切地表达情感,他们才拥有了最终“吃定”对方,与之产生最深层次灵魂碰撞的可能性。 第四部分:从“吃定”到“治愈”——关系的升华之路 然而,“吃定”不是目的,它只是一个危险而痛苦的过程。真正的目标,是借此机会,将这段致命的探戈,转变为共同治愈的华尔兹。 给焦虑型的建议:将追逐的能量转向自身 1.喊停“追”的本能: 当感到焦虑时,有意识地暂停。不要立刻发信息、打电话。去散个步、做运动、写日记,将向外索求的能量,转向安抚内心的自己。 2.重建自我与边界: 找回被你遗忘的兴趣、爱好和社交圈。让你的人生不再是围绕对方的恒星,而是成为一个独立的星系。你的价值不由他的回应来定义。 3.学习“非暴力沟通”: 将指责“你为什么不理我?”转化为表达感受“我感到有些不安,当我们失去联系时。”这能极大地降低回避者的防御。 给回避型的挑战:练习走向未知的舒适区 1.主动迈出一小步: 在感到压力想逃跑前,尝试做出1%的改变。比如,主动告诉对方“我今天需要一些独处时间,晚点再联系”,而不是直接消失。这种微小的、主动的沟通,是打破循环的关键。 2.识别并表达情绪: 学习为自己的情绪命名。“我感到压力” “我需要空间”。尝试在安全的时候,分享一些浅层的感受。让对方知道,你的沉默不是拒绝,而是你需要时间处理。 3.正视内心的渴望: 诚实地问自己:我真的不需要亲密吗?还是我太害怕了?承认自己对联结的渴望,是走出孤独堡垒的第一步。 共同的功课:创造安全基地 双方需要共同约定,建立一个“安全对话”的机制。比如,约定当一方提出“我们现在需要谈一谈,但可以心平气和地谈”时,另一方承诺不逃避。在这个空间里,焦虑者练习不加指责地表达恐惧,回避者练习不加防御地倾听和回应。他们需要共同明白,他们不是彼此的敌人,那个共同的敌人,是名为“依恋创伤”的幽灵。 在爱的废墟上,重建神庙 当焦虑遇见回避,是一场劫难,也是一场造化。焦虑型用他们炽热的痛苦,逼视着关系的真相;回避型用他们冰冷的防御,守护着独立的尊严。在这场看似不对等的较量中,焦虑者确实拥有那柄能刺穿最坚硬盔甲的双刃剑——他们不顾一切的情感力量。 但这力量若不加引导,只会造成共同毁灭。唯有当焦虑者学会将这份力量用于内在的建构,当回避者鼓起勇气迎接这份力量的温度,他们才能将相遇的废墟,变成共同治愈的神庙。最终,“吃定”与否不再重要。重要的是,两个带着伤痕的灵魂,能否透过对方这面最艰难的镜子,看清自己,并最终携手,走出命运的循环,书写一个不同于过往的故事。 在那时,火山学会了控制它的岩浆,滋养出肥沃的土壤;冰山学会了融化它的边缘,汇成温柔的溪流。他们不再是彼此的噩梦,而是成为了对方独一无二的,清醒与救赎。 如果你正在经历情绪困扰、压力过大或是关系上的难题,或许可以通过专业的心理咨询,帮助自己走出困境,以下是我们为你推荐的几位资深心理咨询师,他们在婚姻、家庭领域具有丰富的经验和专业的能力。 ◈ 赵老师 从业10年,咨询经验5000+ 国家二级心理咨询师 家庭教育心理顾问 执业中药师 青少年心理咨询: 焦虑、抑郁、压力、人际关系、厌学、学习动力不足等;家庭教育、家庭系统治疗等; 成人心理咨询: 情绪、压力、人际关系;婚姻情感;职业规划;危机干预;失眠;哀伤处理等; 病症恢复期心理疗愈: 抑郁症、焦虑症、强迫症、恐惧症等; 个人成长: 心灵成长、自我关爱与赋能、情绪自我管理、人际关系提升、亲密关系建设、生涯规划等。 ◈ 冯老师 从业19年,咨询经验10000+ 国家二级心理咨询师 资深婚姻情感咨询师 资深家庭教育导师 情绪压力: 焦虑抑郁|强迫|失眠压抑|恐惧|创伤疗愈|双相情感障碍等 亲密关系: 两性关系|婚姻矛盾|出轨|沟通问题等 青少年心理: 亲子关系|叛逆厌学|学业压力|自卑自闭|家庭教育等 个人成长:人格问题|人际关系|人生探索|原生家庭疗愈等 ◈ 李老师 从业11年,咨询经验5000+ 爱己心理艺术疗愈师 中科院心理咨询师 叙事绘画治疗师 情绪问题咨询: 自卑|内疚|焦虑|愤怒|悲伤 个人成长: 内向孤僻|缺乏自信|敏感多疑|性格缺陷|人际关系紧张|沟通障碍等 人际关系: 人际关系|讨好|人际沟通困扰等 你可以通过扫码轻松了解咨询师的专业背景、预约咨询时间,开启一段自我探索与成长的旅程 1.深入了解咨询师的专业资质,选择最适合你的咨询师; 2.随时预约咨询时间,无需等待,高效便捷; 3.开启一对一的深度对话,在安全、私密的环境中释放内心的压力。

推荐

-

-

QQ空间

-

新浪微博

-

人人网

-

豆瓣