学会接受所有的离开和疏远

成都专业心理咨询师推荐|爱己心理 爱 己 LOVE YOU SELF 慢也好,步子小也好,是在往前走就好 这大约是生命中最难,却也最寻常的功课。我们总在不断地遇见,又不断地告别;总在编织亲密,又无奈地面对疏远。这“接受”二字,看似云淡风轻,内里却是一场关乎理智与情感、执着与放手的深刻修行。它并非薄情,亦非懦弱,而是在洞悉了生命与关系的某些真相后,生出的一种从容与宽广。 无常的常态:离散是生命的底色 若将目光放得长远些,便会发现,这世间唯一不变的,就是变化本身。我们的生命之河,并非一条静止的水道,而是奔流不息的活水。每一刻,我们所处的环境、所怀的心境、所扮演的角色都在悄然转变。从校园到职场,从故土到异乡,从为人子女到为人父母,身份的转换、场景的变迁,无不牵引着人际关系的聚散离合。 昔日的同窗挚友,曾几何时形影不离,分享着青春的每一个秘密与梦想。然而,当各自奔赴不同的城市,浸染于不同的行业圈层,朝夕相处的共同经验便戛然而止。起初,或许还靠着频繁的通讯维系着熟稔,但久而久之,能谈论的,除了精心筛选过的近况,便只剩下那些被反复咀嚼的、属于过去的回忆。话题如退潮般渐渐稀少,彼此的当下成了对方无法真正参与的陌生剧本。这种疏远,并非源于任何一方的刻意冷淡,而是生活轨迹的自然分岔使然。我们依然会为对方的幸福感到欣慰,却在对方遭遇困厄时,发现自己递出的安慰已显得隔膜而无力。这并非情谊的消逝,而是共享的语境已然变迁。 即便是血脉相连的至亲,那看似永恒的羁绊,也无法豁免于时光的雕刻与距离的稀释。父母与子女,是一场注定指向分离的深情。幼时,我们是他们世界的全部;及长,我们羽翼渐丰,世界变得广阔,他们的身影在视野中不可避免地相对缩小。我们有了自己的主张、自己的家庭、自己需要倾注心力的事业与社交。故乡,从此只有冬夏,或许再无春秋。父母的唠叨从耳提面命变成了需要耐心倾听的遥远关怀,他们的思维方式与生活习惯,与我们身处的新时代之间,已然裂开一道无形的鸿沟。这种亲情的疏远,带着一种无可奈何的悲悯,它不意味着不爱,而是爱的形态,从昔日的依赖守护,转变为今日的遥望与祝福。 更不消说那些因人生重大转折而引发的剧烈离散。恋人的分手,夫妻的离异,往往是情感世界里的一场地震。曾经许诺白头偕老的人,中途挥手作别,将彼此交还于人海。又或是,生命的无常露出它最残酷的獠牙——死亡,所带来的那种绝对意义上的、无法挽回的离开。它不由分说,截断所有可能,让未完的话语、未尽的拥抱,都成为心底永恒的缺憾。这种离开,撕心裂肺,逼迫着生者去直面存在的虚无与孤独。 由此观之,离散实乃生命的常态,是宇宙间能量流转、形态变迁的微观映照。试图抗拒这一规律,无异于螳臂当车,只会徒增苦痛。 执着的苦源:抗拒现实的心灵枷锁 既然离散是常态,为何我们仍感到如此痛苦,难以接受?这痛苦的根源,往往不在于离开或疏远这一事实本身,而在于我们内心对“永恒”与“不变”的执着幻想。我们总希望美好的事物能够定格,亲密的关系能够永固,并将此视为理所当然。这种认知上的偏差,成了我们心灵痛苦的枷锁。 其一,是对“过去”的过度依附。我们习惯于将某一段关系在特定时空下的美好状态,视为它“应该”有的、并且“永远”该有的模样。当关系发生变化,我们便会产生一种深刻的失落感,仿佛失去的不是一个人,而是自己生命中一部分赖以存在的秩序与意义。我们反复追忆往昔的甜蜜与温暖,用记忆中的完美图景来对比当下的残缺与冷清,这种对比如同用昨日之阳光炙烤今日之寒夜,其苦可知。我们执着于那个“回不去的从前”,却忽略了,生命是条单行道,关系亦是流动的河流,无法两次踏入同一条。 其二,是将自我价值与他人的陪伴过度捆绑。尤其是在亲密关系中,我们容易将“被需要”、“被选择”视为自身价值的证明。当对方选择离开或关系变得疏远,我们很容易陷入自我怀疑的深渊:“是不是我不够好?”“我哪里做错了?”“为什么留不住他/她?”这种将他人去留内化为自我评价标准的过程,极大地削弱了自我的稳定性与独立性。仿佛他人的身影一旦远去,我们自身的存在也变得模糊不清。这实则是一种情感上的托付心态,将自己的喜怒哀乐,系于他人之身,其风险与痛苦,自不待言。 其三,是对“控制感”的迷恋与失落。人类天生具有控制环境、规避不确定性的倾向。在人际关系中,我们潜意识里也希望一切能按照自己的预期发展。我们付出,便期望回报;我们投入感情,便期望关系稳固。而当对方的行为偏离我们的预期,尤其是当疏远和离开发生时,我们便感到对生活失去了控制,一种巨大的无力感和不安全感随之袭来。我们可能会愤怒、会质问、会试图挽回,甚至会产生怨恨。所有这些激烈的情绪,底层都是对失控局面的抗拒,是对那已然消逝的“控制感”的徒劳抓取。 这种种执着,如同用手紧紧握住一支燃烧的蜡烛,灼热的蜡油烫伤了手掌,我们却因恐惧失去那点光亮而不敢松开。殊不知,松开手,黑暗只是暂时的,我们才能腾出手来,去寻找新的光源,或者学会在黑暗中凝视属于自己的星辰。 接受的智慧:在废墟上重建内心花园 那么,何为“接受”?接受绝非消极的认命,不是心如死灰的放弃,更不是对情感的强行压抑。恰恰相反,它是一种积极的、清醒的、充满力量的生命态度。它是看清真相之后的理解,是经历痛苦之后的通透,是放下对抗之后的柔软与宽广。学会接受,是一个人在心智上走向成熟的标志。 接受,意味着深刻地理解并尊重“边界”。每个人都是独立的个体,拥有其独有的思想、情感、人生路径和选择自由。无论是父母、伴侣还是朋友,他们来到我们的生命,是彼此的赠与与缘分;他们选择离开或保持距离,亦是他们的权利与自由。真正的爱,不是占有,而是尊重。尊重对方的轨迹,哪怕这轨迹与我们的期望背道而驰。当我们能清晰地认识到“我是我,你是你”,我们之间可以有交集,但不必完全重叠时,我们便从情感的共生与纠缠中解脱出来,获得了心灵的独立与自由。 接受,也意味着完成一场彻底的“哀悼”。任何重要的失去,无论是具体的人的离开,还是一段关系的变质,都值得一场郑重其事的哀悼。这个过程,允许自己悲伤,允许自己痛苦,允许自己暂时地脆弱。不必强颜欢笑,不必急于“走出来”。正视那份失落,如同清理一个伤口,需要先看清它的深浅,才能妥善上药、包扎。可以回忆,可以倾诉,可以用文字或泪水来宣泄。唯有让情绪的潮水自然涨落,才能真正退去,留下平静的沙滩。哀悼的终点,不是遗忘,而是将那段关系、那个人,安放在记忆的某个位置,它依然存在,却不再能轻易牵动我们当下的悲喜。我们带着这份经历留下的印记——无论是教训还是美好,继续前行,而那印记,已成了我们生命底蕴的一部分。 更重要的是,接受引导我们将目光从外在的依附,转向内在的“建设”。当我们将幸福的源泉、价值的基石牢牢建立于自身之上时,他人的来去,便不再具有颠覆性的力量。这意味着,我们需要去培养独立的人格,发展自己的兴趣与热爱,构建属于自己的精神世界与生活秩序。去读书,去思考,去亲近自然,去学习新的技能,去投入能带来成就感的事业,去经营那些能滋养自己、而非消耗自己的社交。当我们内心足够丰盈,便如同拥有了一座永不枯竭的泉眼,无需总是向外乞求情感的甘露。他人的陪伴,于是从“雪中送炭”变成了“锦上添花”,是美好的额外奖赏,而非生存的必需品。 最终,接受教会我们以“平常心”看待一切际遇。如同欣赏天上的云,聚了又散,散了又聚,形态万千,从不执着。我们感念每一次相遇的恩赐,也平静地面对每一次别离的无常。我们开始懂得,生命中的许多人事,其意义或许不在于占有和长久,而在于过程中的体验与启迪。某些人的到来,是为了教会我们某种道理;某些人的离开,是为了腾出空间,让更合适的人、更契合的境遇得以进入我们的生命。 人生海海,潮起潮落。我们皆是孤舟,在各自的航道上,与别的舟船相遇、并行、乃至短暂系缆。但终究,每艘船都有自己的方向与归途。学会接受所有的离开和疏远,便是学会在人生的航行中,坦然面对那必然的孤独与自由。 这并非变得冷漠,而是变得更加深沉与坚韧。我们不再试图紧紧抓住流沙,而是摊开手掌,欣赏它从指缝间滑落的姿态;我们不再为逝去的春天哀泣不已,而是学会在夏日的浓荫里、秋日的旷野中、冬日的静穆里,发现别样的风景与力量。 当我们真正学会了接受,我们便与生命本身的无常达成了和解。我们终于明白,那所有已然离开的,并未真正消失,它们化作了我们灵魂的年轮,雕刻着我们的模样。而我们自己,这片历经风雨却依然挺立的内在天地,才是唯一恒久的故乡。于此,得大自在,获真安宁。 如果你正在经历情绪困扰、压力过大或是关系上的难题,或许可以通过专业的心理咨询,帮助自己走出困境,以下是我们为你推荐的几位资深心理咨询师,他们在婚姻、家庭领域具有丰富的经验和专业的能力。 ◈ 赵老师 从业10年,咨询经验5000+ 国家二级心理咨询师 家庭教育心理顾问 执业中药师 青少年心理咨询: 焦虑、抑郁、压力、人际关系、厌学、学习动力不足等;家庭教育、家庭系统治疗等; 成人心理咨询: 情绪、压力、人际关系;婚姻情感;职业规划;危机干预;失眠;哀伤处理等; 病症恢复期心理疗愈: 抑郁症、焦虑症、强迫症、恐惧症等; 个人成长: 心灵成长、自我关爱与赋能、情绪自我管理、人际关系提升、亲密关系建设、生涯规划等。 ◈ 冯老师 从业19年,咨询经验10000+ 国家二级心理咨询师 资深婚姻情感咨询师 资深家庭教育导师 情绪压力: 焦虑抑郁|强迫|失眠压抑|恐惧|创伤疗愈|双相情感障碍等 亲密关系: 两性关系|婚姻矛盾|出轨|沟通问题等 青少年心理: 亲子关系|叛逆厌学|学业压力|自卑自闭|家庭教育等 个人成长:人格问题|人际关系|人生探索|原生家庭疗愈等 ◈ 李老师 从业11年,咨询经验5000+ 爱己心理艺术疗愈师 中科院心理咨询师 叙事绘画治疗师 情绪问题咨询: 自卑|内疚|焦虑|愤怒|悲伤 个人成长: 内向孤僻|缺乏自信|敏感多疑|性格缺陷|人际关系紧张|沟通障碍等 人际关系: 人际关系|讨好|人际沟通困扰等 你可以通过扫码轻松了解咨询师的专业背景、预约咨询时间,开启一段自我探索与成长的旅程 1.深入了解咨询师的专业资质,选择最适合你的咨询师; 2.随时预约咨询时间,无需等待,高效便捷; 3.开启一对一的深度对话,在安全、私密的环境中释放内心的压力。

推荐

-

-

QQ空间

-

新浪微博

-

人人网

-

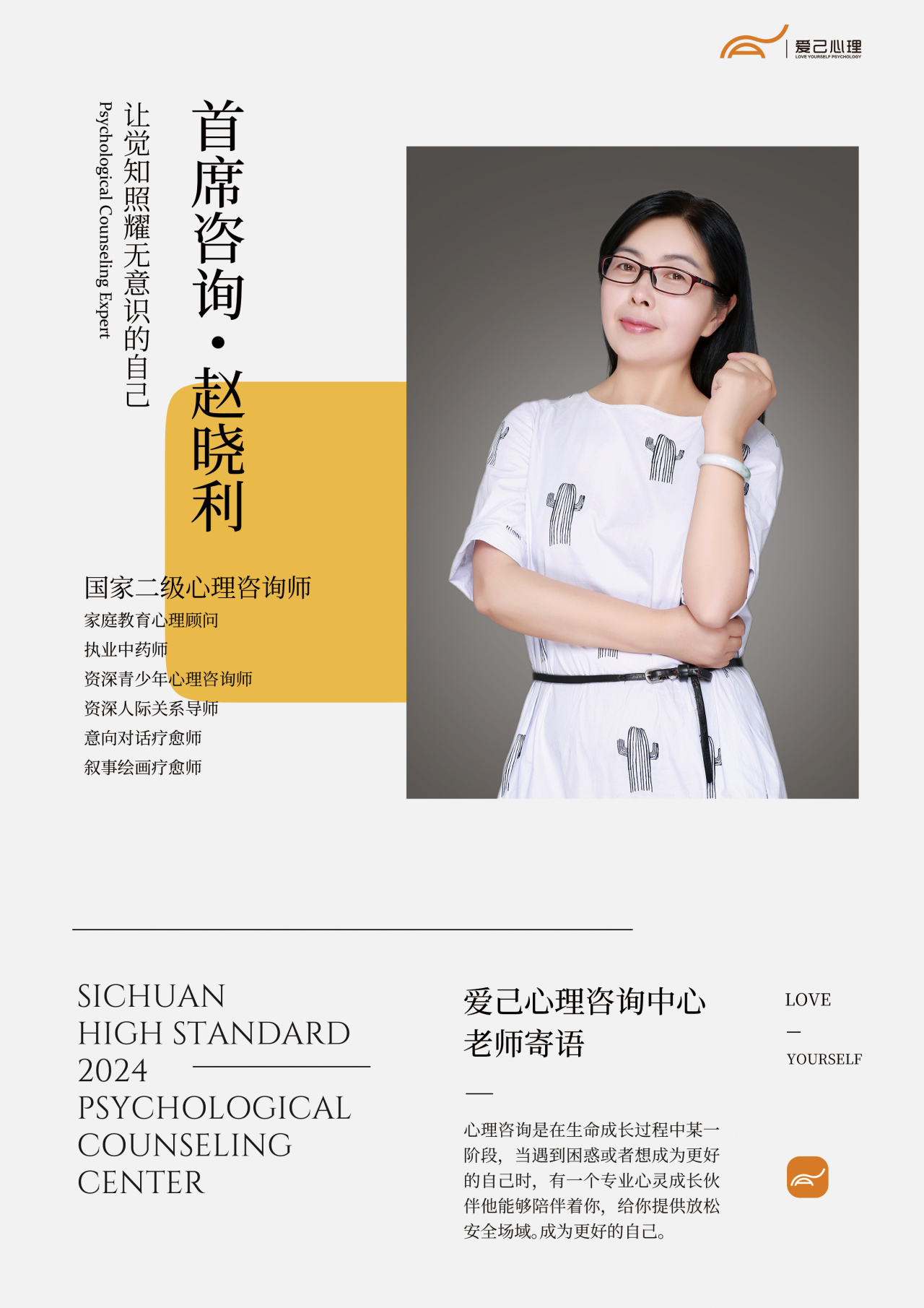

豆瓣