在当今社会,随着物质生活的日益丰富和生活节奏的不断加快,心理健康的议题逐渐从隐秘的角落走向公共讨论的中心。我们开始像谈论感冒发烧一样,谈论着焦虑、抑郁、强迫症等心理疾病。然而,尽管谈论的频率增加了,但公众对心理疾病的认知深度和理解精度,却依然存在着巨大的鸿沟。这种认知上的偏差,如同一层厚重的迷雾,不仅阻碍了患者寻求有效的帮助,更在社会环境中构筑起无形的壁垒,加剧了他们的痛苦。

这些误区,根植于陈旧的文化观念、片面的信息传播以及人类对未知事物的本能恐惧之中。它们看似无害,实则危害深远,是横亘在科学与人文、疾病与健康、理解与偏见之间的一道道坎。拨开这些迷雾,正视心理疾病的本质,不仅是对科学精神的尊重,更是对社会中每一个脆弱个体的关怀与救赎。本文将深入剖析其中最为普遍、危害最大的三个认知误区,以期推动更深层次的社会理解与共情。

误区一:“坚强一点就好”——将心理疾病等同于意志薄弱或性格缺陷

这是最为常见,也最伤人的一个误区。当一个人向亲友透露自己可能患上了抑郁症或焦虑症时,最常听到的“安慰”往往是:“你想开一点就好了”、“别那么矫情,坚强起来”、“你就是太脆弱了,经历点风雨就好了”。这些话语的背后,隐藏着一个核心的逻辑:心理问题是个人可以凭借主观意志完全控制的,它源于当事人的“不想”而非“不能”。

1. 生理基础的忽视:

现代神经科学、精神药理学和影像学的研究已经反复证明,许多心理疾病有着明确的生理基础。以抑郁症为例,它并非仅仅是“心情不好”,而是大脑内神经递质(如5-羟色胺、去甲肾上腺素、多巴胺)系统功能失调导致的复杂疾病。这种失调会影响个体的情绪调节、睡眠、食欲、认知功能乃至整个身体的生理状态。就像糖尿病患者无法靠“意志力”让胰腺分泌足够的胰岛素一样,一个抑郁症患者也无法单靠“想开一点”就让大脑恢复正常的神-经递质水平。

大脑特定区域的结构和功能改变也与心理疾病密切相关。例如,创伤后应激障碍(PTSD)患者的海马体(与记忆相关)可能出现萎缩;强迫症患者的大脑前额叶皮层与基底节之间的神经回路存在功能异常。这些生理上的改变是客观存在的,绝非一句“意志薄弱”可以概括。

2. “坚强”的悖论与伤害:

要求心理疾病患者“坚强”,往往会产生事与愿违的效果。这相当于对一个骨折的人说:“你努力站起来走走就好了。”这种要求不仅无效,更会成为一种沉重的“二次伤害”。患者会因此产生强烈的自责和内疚:“是啊,别人都能扛过去,为什么我不行?我果然是个失败者。”这种自我攻击会进一步消耗他们本已枯竭的心理能量,使病情雪上加霜。

许多心理疾病患者,在患病前恰恰是周围人眼中“最坚强”的人。他们可能长期承担高压工作,完美地处理各种事务,不轻易表露情绪。正是这种长期的自我压抑和过度消耗,最终导致了心理防线的崩溃。因此,将心理疾病归咎于意志力,是对他们过往努力的全盘否定,是极不公平的。

3. 正确的认知:它是一种疾病,需要专业干预

我们必须清晰地认识到,心理疾病是发生在脑部的、真实的疾病。它和高血压、心脏病一样,是一种健康问题,需要的是理解、支持和科学的治疗,而非道德的评判和意志力的考验。治疗手段包括心理治疗(如认知行为疗法)、药物治疗(如抗抑郁药)以及物理治疗等,其目标是帮助患者修复生理和心理功能,重获生活的掌控感。

误区二:“他看起来很正常”——以外在表现评判内心痛苦

人们习惯于“眼见为实”,对于看不见摸不着的心理痛苦,总抱有一种天然的怀疑。当一个抑郁症患者强颜欢笑地参加聚会,当一个焦虑症患者表面平静地完成汇报,旁观者很容易得出“他没事,他很好”的结论。这种“正常”的假象,构成了第二个普遍而危险的误区。

1. 痛苦的内隐性:

心理的痛苦本质上是内在的、主观的体验。一个癌症患者可能外表憔悴,让人一目了然地知其病重。而一个心理疾病患者,其核心症状——如持续的低价值感、丧失一切兴趣的快感缺失(Anhedonia)、无时无刻不在的紧张恐惧、侵入性的负面思维、解离感——这些都是外人无法直接观察到的。

许多患者出于社会压力、职业要求或不愿让家人担心,会发展出极高的“功能伪装”能力。他们可以像演员一样,在必要的场合戴上“我很好”的面具,维持基本的社会功能。但这需要耗费巨大的心力,一旦离开公共视线,他们便会陷入更深的疲惫和崩溃。这种“微笑型抑郁”或“高功能焦虑”状态,因其隐蔽性,往往更具危险性,因为他们的求助信号更难被捕捉。

2. 行为的误导性:

有时,心理疾病会以外在行为问题表现出来,但这些行为容易被误读。例如,一个抑郁症青少年可能表现为易怒、逃学、沉迷网络,被家长简单归结为“叛逆”或“学坏了”。一个患有创伤后应激障碍的士兵可能变得酗酒、具有攻击性,被旁人视为“品行不端”。如果我们只停留在行为表面进行批判,就无法触及行为背后那颗正在饱受煎熬的心——那可能是他用扭曲的方式在呼救,在试图麻痹无法承受的痛苦。

3. 正确的认知:倾听与相信,而非评判

我们必须摒弃“以貌取人”的惯性思维,理解心理痛苦的隐匿性。当一个人向我们诉说他的困扰时,即使他“看起来”一切如常,我们首先要做的是相信他的感受,倾听他的痛苦。他的“正常”可能正是他最后的挣扎。创造一个安全、不评判的环境,鼓励对方表达真实的自我,远比基于外表的判断更为重要。一句“你看起来没事,但我愿意听听你真实的感觉”远比“你别瞎想了,你这不是挺好的吗”更有治愈的力量。

误区三:“心理治疗就是聊聊天,有什么用”——

低估心理治疗的科学性与专业性

当建议一位心理困扰者寻求专业帮助时,常会遭遇这样的质疑:“花那么多钱,就是跟人聊聊天,有什么用?找朋友聊聊不也一样吗?”这种将专业心理治疗等同于朋友间闲聊或思想开导的看法,是第三个根深蒂固的误区。

1. 朋友倾诉与专业治疗的本质区别:

朋友或家人的安慰和支持至关重要,它能提供情感慰藉和归属感,但这与专业的心理治疗有着天壤之别。

· 目的性与系统性: 朋友聊天是随机的、发散性的,主要以情感宣泄和提供建议为主。而心理治疗是一个有明确目标、有理论支撑、有系统流程的科学过程。治疗师会基于对特定心理问题的科学理解(如认知行为疗法对思维-情绪-行为循环的阐释),采用结构化的技术,一步步地帮助来访者识别并改变导致其痛苦的无效认知模式和行为模式。

· 专业关系与中立性: 朋友关系带有情感卷入和个人期待,他们的建议往往基于自身经验和价值观,有时甚至是无意识的投射。而治疗师与来访者之间是一种专业的、有界限的、保密的工作联盟。治疗师保持价值中立,不评判、不指导,而是通过提问、澄清、面质等技术,引导来访者自己发现问题的根源和解决之道。这种“非评判性”的空间,是朋友关系难以提供的。

· 技术与理论: 心理治疗并非简单的“聊天”,它背后是庞大的心理学理论体系(精神分析、人本主义、行为主义、系统家庭治疗等)和经过实证检验的干预技术。治疗师可能运用暴露疗法治疗恐惧症,用正念技术缓解焦虑,用空椅子技术处理未完成情结……这些都需要长期严格的专业训练。

2. “聊聊天”背后的科学内涵:

“谈话”只是心理治疗的载体和形式,其核心是“如何谈”、“谈什么”、“为何谈”。这个过程能够:

· 重构大脑神经网络: 近年来的研究表明,有效的心理治疗能够引起大脑功能和结构的积极改变,这与药物治疗有异曲同工之妙。持续的、导向正确的思维训练,就像给大脑做康复锻炼,能够重塑那些导致负面情绪和行为的神经通路。

· 提供矫正性情感体验: 在治疗关系中,来访者可以安全地体验和表达那些在日常生活中被压抑或被视为“不正常”的情感(如愤怒、悲伤、恐惧),并在治疗师的陪伴下学习如何接纳和管理这些情感。这种体验本身具有强大的疗愈作用。

· 打破自动化思维循环: 心理治疗帮助人们跳出自己的思维“监狱”,看到自己是如何被自动化、扭曲的思维(如“非黑即白”、“灾难化思考”)所绑架,并学习用更现实、更具适应性的思维方式取而代之。

3. 正确的认知:心理治疗是科学、专业且有效的康复手段

心理治疗是一门严谨的科学,也是一种高效能的专业服务。它与药物治疗一样,是应对心理疾病的一线方案。大量循证医学研究已经证实,对于多数心理障碍,心理治疗(尤其是认知行为疗法、人际疗法等)具有持久且可靠的疗效。它不是可有可无的“聊聊天”,而是能够帮助个体从根源上修复心理功能、提升生活品质、预防复发的重要医疗过程。

对心理疾病的误解,如同无形的枷锁,束缚着无数渴望求助的灵魂。将疾病误读为“意志薄弱”,让我们失去了理解的耐心;用“看起来正常”作为评判标准,让我们关闭了共情的大门;把专业治疗矮化为“聊聊天”,让我们拒绝了最有效的康复工具之一。

破除这些误区,需要我们每一个人付出努力。我们需要主动学习科学的心理健康知识,用大脑疾病模型来替代道德缺陷模型;我们需要培养更深刻的共情能力,学会倾听那些无声的呐喊,相信那些看不见的伤痛;我们需要重新认识心理治疗的价值,将其视为维护心理健康、促进个人成长的重要投资。

当一个社会能够摘下看待心理疾病的有色眼镜,当求助不再需要鼓足莫大的勇气,当理解与支持取代了指责与怀疑,我们才真正构建起一个不仅物质繁荣,而且精神健康的文明社会。这不仅仅关乎那数以亿计的心理疾病患者,也关乎我们每一个人——因为我们都在生命的某些时刻,可能成为需要被理解的、那个“脆弱”的人。拨开认知的迷雾,阳光才能照进每一个需要温暖的角落。

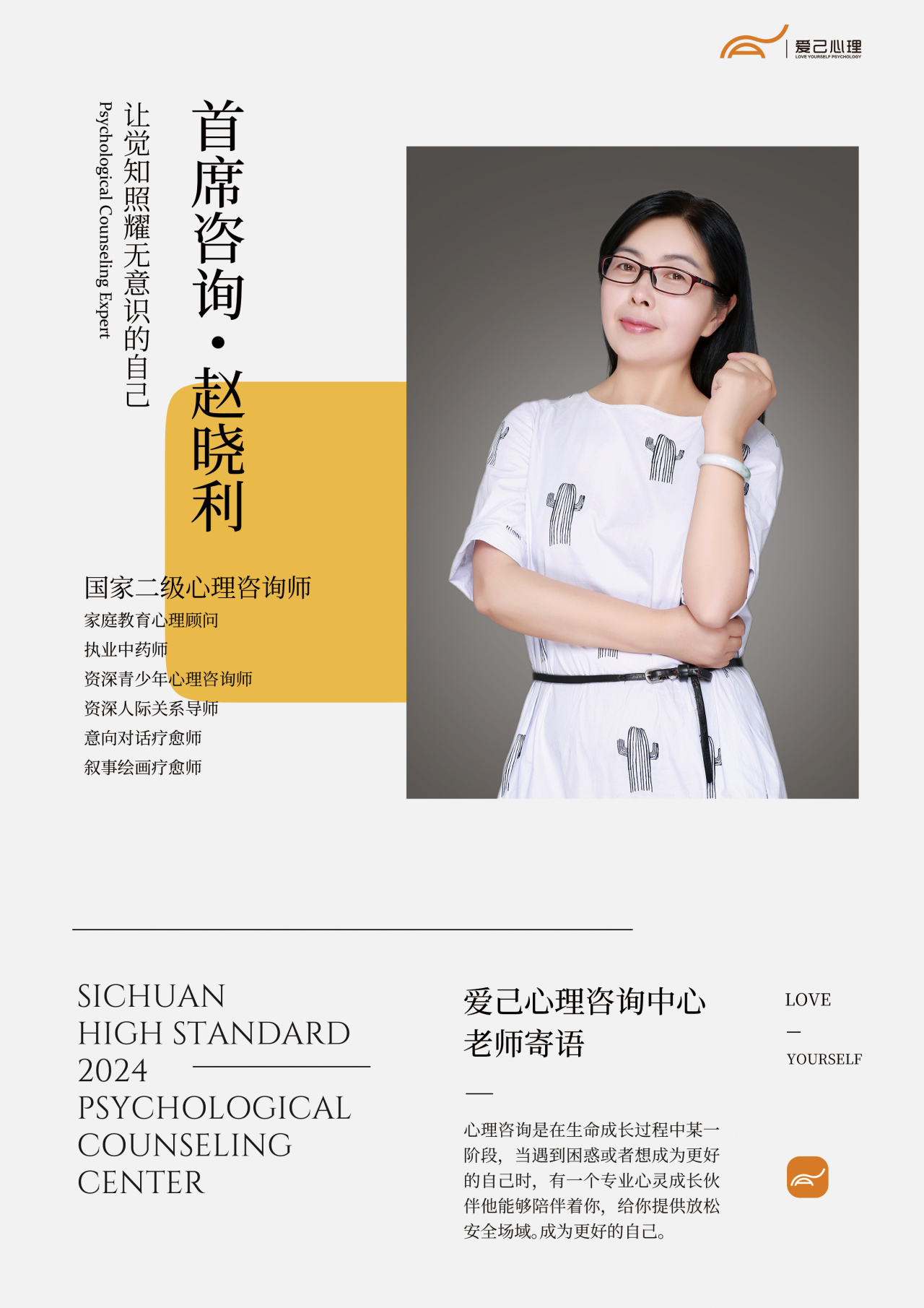

如果你正在经历情绪困扰、压力过大或是关系上的难题,或许可以通过专业的心理咨询,帮助自己走出困境,以下是我们为你推荐的几位资深心理咨询师,他们在婚姻、家庭领域具有丰富的经验和专业的能力。

从业10年,咨询经验5000+

国家二级心理咨询师

家庭教育心理顾问

执业中药师

青少年心理咨询:

焦虑、抑郁、压力、人际关系、厌学、学习动力不足等;家庭教育、家庭系统治疗等;

成人心理咨询:

情绪、压力、人际关系;婚姻情感;职业规划;危机干预;失眠;哀伤处理等;

病症恢复期心理疗愈:

抑郁症、焦虑症、强迫症、恐惧症等;

个人成长:

心灵成长、自我关爱与赋能、情绪自我管理、人际关系提升、亲密关系建设、生涯规划等。

从业19年,咨询经验10000+

国家二级心理咨询师

资深婚姻情感咨询师

资深家庭教育导师

情绪压力:

焦虑抑郁|强迫|失眠压抑|恐惧|创伤疗愈|双相情感障碍等

亲密关系:

两性关系|婚姻矛盾|出轨|沟通问题等

青少年心理:

亲子关系|叛逆厌学|学业压力|自卑自闭|家庭教育等

个人成长:人格问题|人际关系|人生探索|原生家庭疗愈等

从业11年,咨询经验5000+

爱己心理艺术疗愈师

中科院心理咨询师

叙事绘画治疗师

情绪问题咨询:

自卑|内疚|焦虑|愤怒|悲伤

个人成长:

内向孤僻|缺乏自信|敏感多疑|性格缺陷|人际关系紧张|沟通障碍等

人际关系:

人际关系|讨好|人际沟通困扰等

你可以通过扫码轻松了解咨询师的专业背景、预约咨询时间,开启一段自我探索与成长的旅程

1.深入了解咨询师的专业资质,选择最适合你的咨询师;

2.随时预约咨询时间,无需等待,高效便捷;

3.开启一对一的深度对话,在安全、私密的环境中释放内心的压力。