在人类的诸多恐惧中,对“人”本身的恐惧,或许是最令人孤独与困惑的一种。想象一下,当大多数人习以为常的场景——在会议上发言、参加聚会、与陌生人交谈,甚至在餐厅买单——对你而言却如同需要冒着巨大风险才能穿越的雷区,内心充满了即将被评判、被审视、被拒绝的强烈恐惧。这不是简单的“害羞”或“内向”,而很可能是一种被称为“社交恐怖症”或“社交焦虑障碍”的心理状况。

社交恐怖症远非性格标签,它是一种真实且令人痛苦的心理疾病。患者明知道这种恐惧是过度的、不合理的,但却无法控制。他们会极力回避社交情境,如果无法回避,则会带着巨大的焦虑和痛苦去忍受,这严重影响了他们的学业、职业、人际关系和生活质量。本文旨在深入探讨社交恐怖症的根源,并系统性地提供一套从理解到实践的“消除”指南,旨在帮助受困者一步步走出阴霾,重获社交的自由。

第一部分:深入理解——社交恐怖症的本质与根源

在开始“如何做”之前,我们必须先理解“是什么”以及“为什么”。将社交恐怖症简单归结为“胆小”,无异于指责肺炎患者“为什么咳嗽”。

1. 社交恐怖症的核心特征:

· 情感上: 在社交或表现情境中,体验到持续、强烈的恐惧和焦虑。

· 认知上: 存在根深蒂固的、关于自我的负面信念,如“我无趣”、“我无能”、“我奇怪”,并坚信他人会因此对自己做出严厉的负面评价。同时伴有“灾难化思维”,认为社交失误会导致毁灭性后果(如“如果我说错话,我的人生就完了”)。

· 生理上: 焦虑会引发一系列自主神经系统反应,如心跳加速、出汗、颤抖、脸红、口吃、肌肉紧张、胃部不适等。这些不受控制的生理反应又进一步加剧了恐惧,形成恶性循环。

· 行为上: 采取广泛或情境性的回避行为,如拒绝邀请、沉默寡言、提前离场,或使用“安全行为”(如紧紧握住酒杯、避免眼神接触、提前背诵台词)来“保护”自己。

2. 根源探析:恐惧从何而来?

社交恐怖症非一日之寒,其形成通常是生物、心理和社会因素复杂交织的结果。

· 生物学因素: 研究表明,社交恐怖症可能有家族遗传倾向。某些人天生具有更敏感的“行为抑制系统”,对新鲜和不确定的环境更容易产生警觉和恐惧。大脑内神经递质(如5-羟色胺)的失衡也可能是一个因素。

· 心理与社会因素(核心):

· 早期经历与习得: 童年时期经历过被同伴欺凌、当众羞辱、严厉的批评或家庭虐待,会让人在潜意识中将“社交”与“危险”划上等号。

· 养育方式: 父母过度保护或过度控制的教养方式,会剥夺孩子发展社交技能和应对挫折的机会,使其对独立面对外部世界充满不自信和恐惧。反之,父母过于苛责和挑剔,则会让孩子内化一个“我永远不够好”的自我形象。

· 核心信念的形成: 基于以上经历,个体形成了关于自我、他人和世界的核心负面信念。例如:“我是不受欢迎的”、“别人是苛刻的、会伤害我的”、“社交情境是危险的”。这些信念成为他们解读一切社交信息的“滤镜”。

理解了这些根源,我们就能明白,消除社交恐怖症,并非是要消灭一个外来的敌人,而是一个修复内心伤痕、重塑自我认知、并学习新行为模式的系统性工程。

第二部分:系统性的消除策略——从内到外的改变

“消除”社交恐怖症是一个渐进的过程,目标不是变成社交达人,而是将焦虑降低到可控范围,恢复正常的社交功能。以下策略需结合进行,循序渐进。

策略一:认知重构——挑战内心的“批判者”

我们的想法直接决定我们的感受和行为。认知重构的目的,就是学会识别并挑战那些自动涌现的、不合理的负面思维。

· 第一步:思维监测与识别。

准备一个“思维日记”,当你在社交情境中感到焦虑时,立刻记录下:

· 情境: 发生了什么?(例如:在小组讨论中需要发言)

· 自动思维: 当时脑海中闪过了什么念头?(例如:“我的想法很愚蠢”、“我一说话大家就会笑话我”、“我的声音在发抖,他们肯定都发现了”)

· 情绪: 感受如何?强度从0-100打分。(例如:焦虑90%,羞耻80%)

第二步:证据检验与挑战。 像侦探一样,审视你的自动思维:

· 支持这个想法的证据是什么? (“上次我发言时,有人看了下表。”)

· 反对这个想法的证据是什么? (“更多人在点头,会议结束后小王还来问我细节,说明他感兴趣。”)

· 有没有其他更合理、更积极的解释? (“那个人看表可能是因为赶时间,而不是针对我。”)

· 最坏的情况会发生什么?即使发生了,我真的无法应对吗? (“最坏的情况无非是我讲得不够流畅。那又怎样?天不会塌下来,我依然可以活下去,而且这给了我改进的机会。”)

通过反复练习,你将逐渐削弱这些负面思维的权威,学会用更现实、更平衡的视角看待自己和社交情境。

策略二:暴露疗法——直面恐惧,而非回避

这是行为干预中最关键、最有效的一环。回避行为虽然在短期内缓解了焦虑,但从长期来看,它强化了“那个情境是危险的”这一信念。暴露疗法的核心,便是在安全、可控的前提下,主动、反复地进入你所恐惧的情境,直到焦虑自然消退。

· 制定暴露等级表: 将你恐惧的社交情境,按照焦虑程度从低到高排列成一个清单(0-100分)。

· 低焦虑(30-40): 向店员询问商品位置。

· 中焦虑(50-60): 在会议上提出一个简单问题。

· 高焦虑(70-80): 主动打电话给一个不太熟的人闲聊。

· 极高焦虑(90-100): 在团队面前做一个正式的报告。

· 循序渐进,持续练习: 从焦虑等级最低的项目开始练习。反复进行,直到在这个情境中的焦虑感显著下降(例如从70分降到30分),再进入下一个等级。关键点是:

· 不要逃离: 感到焦虑时,停留其中,观察并感受焦虑是如何从峰值逐渐回落的。这个过程会重塑你的大脑,让它学习到“这个情境其实并不危险”。

· 放弃“安全行为”: 在暴露练习中,有意识地放弃那些你用来“保护”自己的小动作(如玩手机、避免眼神接触)。只有完全地暴露,才能获得最彻底的学习。

策略三:技能训练——补足可能的短板

有时,焦虑源于对自身社交技能的怀疑。针对性地训练,可以增强自信。

· 沟通技巧: 学习积极倾听、提问技巧、如何表达赞美和感谢。可以通过看书、观察他人、甚至对着镜子练习。

· 非语言沟通: 练习保持开放的身体姿态、适当的眼神接触和自然的微笑。

· Assertiveness(果敢/自信表达)训练: 学习如何在不侵犯他人权益的前提下,坦诚地表达自己的感受、意见和需求,学会说“不”。

策略四:身心调节——管理焦虑的生理症状

当焦虑来袭时,通过生理调节可以迅速降低其强度。

· 腹式深呼吸: 焦虑时,呼吸会变得浅而快。有意识地进行深长的腹式呼吸(吸气时腹部鼓起,呼气时腹部收缩),可以激活副交感神经系统,使身体放松下来。

· 渐进式肌肉放松法: 系统地紧张然后放松身体各大肌群,有助于识别并释放身体的紧张感。

· 正念冥想: 练习以不评判的态度,观察当下的思绪、情绪和身体感受。这能帮助你与焦虑感“脱钩”,认识到“我在焦虑”不等于“我就是焦虑”,从而减少被焦虑吞噬的无力感。

第三部分:寻求专业帮助与建立支持系统

自我调整是重要的,但对于中重度的社交恐怖症,寻求专业帮助往往是更高效、更必要的路径。

· 心理治疗:

· 认知行为疗法(CBT): 是当前治疗社交恐怖症的金标准。它系统地结合了上述的认知重构、暴露疗法和技能训练,提供结构化的指导和支持。

· 接纳承诺疗法(ACT): 教你如何接纳不可避免的焦虑情绪,同时将精力投入到按照自身价值观念去生活的行动中。

· 药物治疗: 在医生指导下,选择性5-羟色胺再摄取抑制剂(SSRIs)等抗抑郁药或某些抗焦虑药,可以帮助缓解严重的焦虑症状,为心理治疗创造更好的条件。药物通常与心理治疗结合使用效果最佳。

· 建立支持系统: 向你信任的家人或朋友坦诚你的困扰。他们的理解、鼓励和陪伴(例如,在初期陪你一起进行暴露练习)是无价之宝。考虑加入线上的支持小组,与有相似经历的人交流,能极大地减少孤独感。

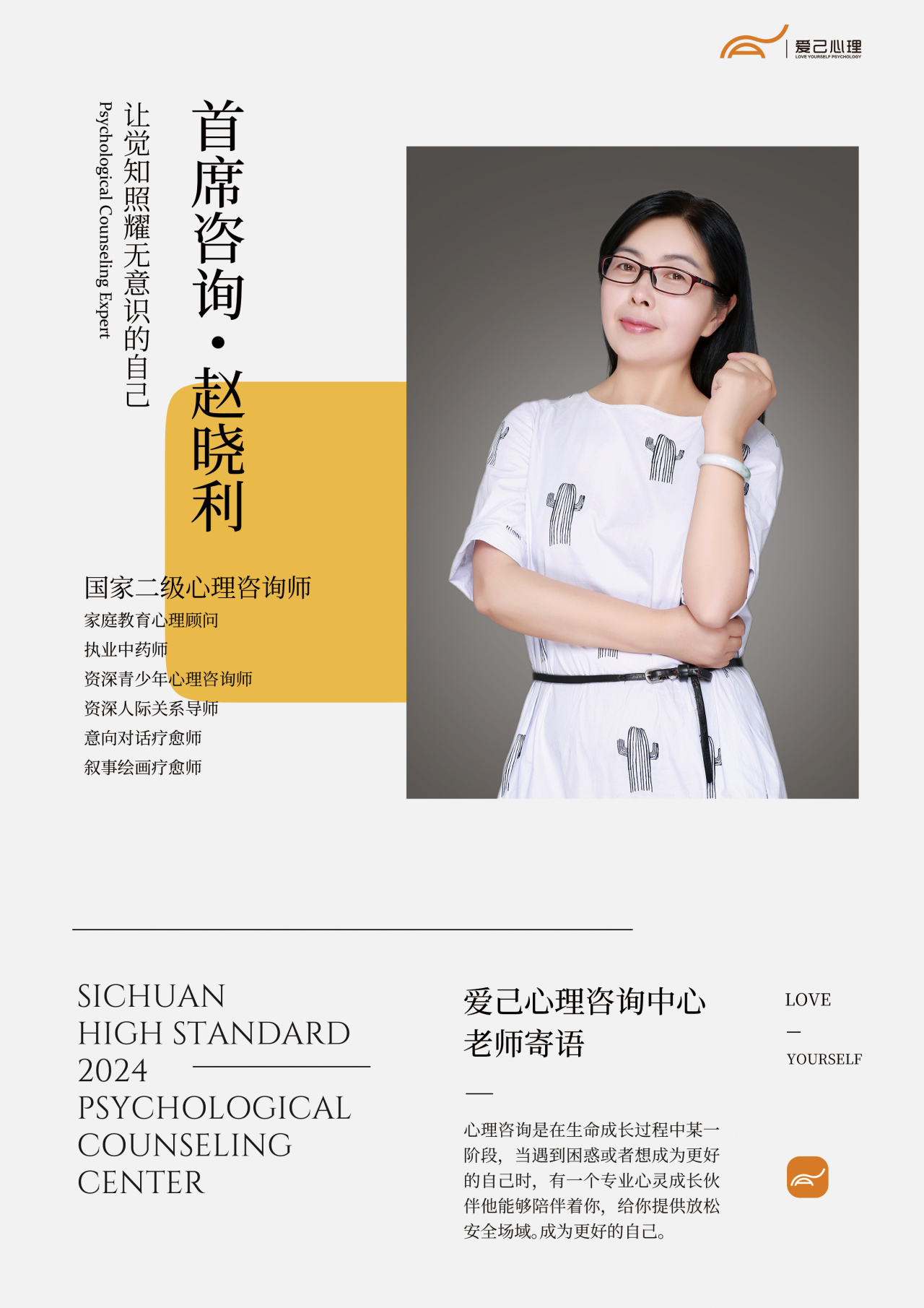

如果你正在经历情绪困扰、压力过大或是关系上的难题,或许可以通过专业的心理咨询,帮助自己走出困境,以下是我们为你推荐的几位资深心理咨询师,他们在婚姻、家庭领域具有丰富的经验和专业的能力。

从业10年,咨询经验5000+

国家二级心理咨询师

家庭教育心理顾问

执业中药师

青少年心理咨询:

焦虑、抑郁、压力、人际关系、厌学、学习动力不足等;家庭教育、家庭系统治疗等;

成人心理咨询:

情绪、压力、人际关系;婚姻情感;职业规划;危机干预;失眠;哀伤处理等;

病症恢复期心理疗愈:

抑郁症、焦虑症、强迫症、恐惧症等;

个人成长:

心灵成长、自我关爱与赋能、情绪自我管理、人际关系提升、亲密关系建设、生涯规划等。

从业19年,咨询经验10000+

国家二级心理咨询师

资深婚姻情感咨询师

资深家庭教育导师

情绪压力:

焦虑抑郁|强迫|失眠压抑|恐惧|创伤疗愈|双相情感障碍等

亲密关系:

两性关系|婚姻矛盾|出轨|沟通问题等

青少年心理:

亲子关系|叛逆厌学|学业压力|自卑自闭|家庭教育等

个人成长:人格问题|人际关系|人生探索|原生家庭疗愈等

从业11年,咨询经验5000+

爱己心理艺术疗愈师

中科院心理咨询师

叙事绘画治疗师

情绪问题咨询:

自卑|内疚|焦虑|愤怒|悲伤

个人成长:

内向孤僻|缺乏自信|敏感多疑|性格缺陷|人际关系紧张|沟通障碍等

人际关系:

人际关系|讨好|人际沟通困扰等

你可以通过扫码轻松了解咨询师的专业背景、预约咨询时间,开启一段自我探索与成长的旅程

1.深入了解咨询师的专业资质,选择最适合你的咨询师;

2.随时预约咨询时间,无需等待,高效便捷;

3.开启一对一的深度对话,在安全、私密的环境中释放内心的压力。