⏲

每个家庭都可能有一个“犟”娃——他们坚持自己的想法,不愿轻易妥协;他们用倔强的眼神告诉你“我不要”;他们甚至会因为一件小事和你僵持半天。作为父母,你可能为此头疼不已,但请别急着否定:这份“犟”背后,或许藏着孩子成长的密码。

⏱“犟”是独立的萌芽

当孩子拒绝穿你选的衣服,或坚持按自己的方式整理书包时,他们其实在说:“我想自己做决定。”这种看似固执的行为,是自我意识的觉醒。

心理学家认为,2-6岁是孩子自主性发展的关键期,适度的“犟”恰恰是健康的标志。与其强行纠正,不如在安全范围内给孩子选择权,比如问:“你想先刷牙还是先换睡衣?”

⏲“犟”背后的情绪信号

孩子倔强时,往往伴随着愤怒、委屈或无助。他们可能因为能力不足(如搭不好积木)而拒绝求助,或因被误解而对抗。此时,父母的共情比讲道理更重要。蹲下来,用“你看起来很难过”“需要我帮忙吗”代替“不许闹”,孩子的防御心会逐渐软化。

⏱区分“原则”与“小事”

并非所有“犟”都需要干预。涉及安全、道德的原则问题(如触碰插座、打人),必须坚定制止;但对无关紧要的“执念”(如非要戴两顶帽子出门),不妨宽容一些。明确底线后,孩子反而更容易接受规则。一位妈妈分享:“我允许儿子雨天穿雨靴上学,哪怕搭配正装。当他发现同学笑话时,自己就放弃了‘执著’。”

⏱用“游戏力”化解对抗

硬碰硬只会让“犟”升级。试试用游戏的方式转移冲突:孩子不肯洗手?假装细菌怪兽在求饶:“求求你别用泡泡消灭我!”拒绝睡觉?比赛谁先躺下变成“木头人”。幽默和想象力能让孩子从对抗状态中跳脱,主动配合。

⏱父母的“犟”可能是导火索

有时,孩子的固执是对父母控制欲的反弹。检查自己是否常说“必须”“听我的”,或习惯替孩子做决定。纪录片《他乡的童年》中,芬兰父母常问:“你觉得呢?”这种尊重会减少权力斗争,培养孩子的责任感。

如果你正在经历情绪困扰、压力过大或是关系上的难题,或许可以通过专业的心理咨询,帮助自己走出困境,以下是我们为你推荐的几位资深心理咨询师,他们在婚姻、家庭领域具有丰富的经验和专业的能力。

从业19年,咨询经验10000+

国家二级心理咨询师

资深婚姻情感咨询师

资深家庭教育导师

情绪压力:

焦虑抑郁|强迫|失眠压抑|恐惧|创伤疗愈|双相情感障碍等

亲密关系:

两性关系|婚姻矛盾|出轨|沟通问题等

青少年心理:

亲子关系|叛逆厌学|学业压力|自卑自闭|家庭教育等

个人成长:人格问题|人际关系|人生探索|原生家庭疗愈等

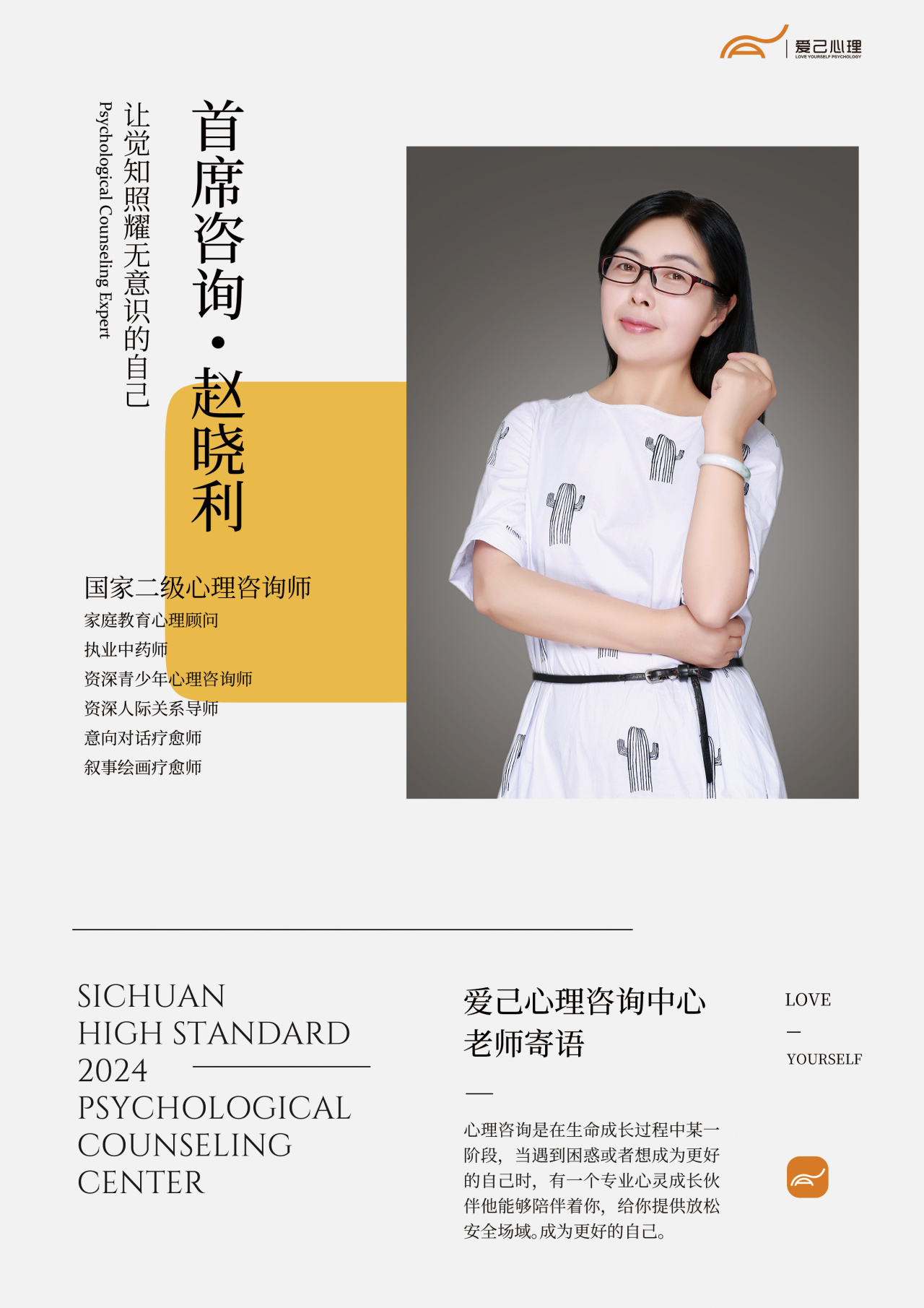

从业10年,咨询经验5000+

国家二级心理咨询师

家庭教育心理顾问

执业中药师

青少年心理咨询:

焦虑、抑郁、压力、人际关系、厌学、学习动力不足等;家庭教育、家庭系统治疗等;

成人心理咨询:

情绪、压力、人际关系;婚姻情感;职业规划;危机干预;失眠;哀伤处理等;

病症恢复期心理疗愈:

抑郁症、焦虑症、强迫症、恐惧症等;

个人成长:

心灵成长、自我关爱与赋能、情绪自我管理、人际关系提升、亲密关系建设、生涯规划等。

你可以通过扫码轻松了解咨询师的专业背景、预约咨询时间,开启一段自我探索与成长的旅程

1.深入了解咨询师的专业资质,选择最适合你的咨询师;

2.随时预约咨询时间,无需等待,高效便捷;

3.开启一对一的深度对话,在安全、私密的环境中释放内心的压力。