跟着自己的人生脚步走

不要别人说你应该结婚了

就着急的把这件事放在心上

你要先完善自己

才能去完善两个热的生活

什么是睡前拖延症?

荷兰行为科学家Floor Kroese于2014年首次提出“睡前拖延症”概念,将其定义为“在没有外部原因阻碍的情况下,习惯性地推迟上床时间”。

这种拖延不同于一般的工作拖延,它有三大特征:

1.行为发生在睡前时段

2.主体是自发选择推迟睡觉

3.当事人完全清楚这种行为会带来负面后果

研究发现,超过70%的成年人存在睡前拖延现象,其中年轻人和高压力人群尤为严重。

为什么我们无法放下手机?

1. 报复性自由(Revenge Freedom)

白天被工作、学习和社会角色所占据,晚上的时间成了唯一完全由自己掌控的时段。即使身体疲惫,我们仍然抗拒结束这一天,因为闭上眼睛意味着自由时间的结束和另一个被支配的白天的开始。

这种心理在中文互联网上被称为“报复性熬夜”——用牺牲睡眠来补偿白天失去的自由感。

2. 情绪调节失败(Emotional Regulation Failure)

手机提供了一个便捷的情绪逃避通道。当我们感到焦虑、压力或不满足时,滑动屏幕、观看视频能够快速提供多巴胺刺激,暂时掩盖负面情绪。

睡前时段往往是白天压力浮上水面的时刻,拿起手机成了自动化的应对机制:“我不想感受我现在感受到的情绪,所以我要分散自己的注意力。”

3. 决策资源耗尽(Decision Resource Depletion)

心理学中的自我损耗理论(Ego Depletion Theory)认为,我们的意志力和决策能力是有限资源。经过一天中无数个大大小小的决策,到了晚上,这项资源已经枯竭,再也没有足够的心理能量来做出“该睡觉了”这个决定。

4. 潜意识抗拒与未完成感

完形心理学指出,人们有完成任务的内在需求。如果一天结束时感到许多事情“未完成”,会产生一种心理张力,让我们难以安心结束这一天。手机提供了“再做一件事”的错觉,缓解这种未完成感。

蓝光背后:手机如何偷走我们的睡眠?

手机影响睡眠不仅是心理上的,还有生理上的直接干预:

1.蓝光抑制褪黑素

手机屏幕发出的蓝光波长介于480-500纳米之间,能够直接抑制褪黑激素分泌。研究发现,睡前使用手机2小时,褪黑素分泌量会减少22%。

2. 心理激活

紧张刺激的游戏、令人激动的视频、甚至工作邮件都会引起认知和情绪唤醒,使大脑从放松的睡眠准备状态进入活跃状态,破坏睡眠onset(入睡过程)。

3. 条件反射破坏

床本来是睡眠的地方,但如果在床上长时间使用手机,大脑会形成“床=娱乐/工作”的条件反射,削弱“床=睡眠”的原有连接,导致失眠问题恶化。

深层解析:你在逃避什么情绪?

睡前拖延不仅仅是对睡眠的拖延,更是对面对自我的拖延。夜深人静时,我们常常不得不直面白天被忽略的情绪和思考:

· 对今天表现的不满意

· 对明天任务的焦虑

· 对人生方向的迷茫

· 对关系质量的担忧

· 对自我价值的怀疑

手机提供了一个完美的避风港,让我们不必面对这些令人不安的思绪。但问题是,逃避永远不会真正解决问题,只会让问题在黑暗中积累壮大。

如何打破睡前手机拖延循环?

第一阶段:意识提升与动机强化

记录睡眠日记

连续一周记录:

· 每晚几点开始准备睡觉

· 实际几点放下手机

· 睡前情绪状态如何

· 第二天醒来感觉如何

模式会自己说话。当你清晰地看到这种行为带来的代价,改变动机就会增强。

2. 计算“生命时间

”如果你每天熬夜1.5小时,一周就是10.5小时,一个月是42小时,几乎是整整两个白天。用这个时间,你可以读多少书?学习多少技能?陪伴多少重要的人?

第二阶段:环境设计与行为干预

1. 创建物理距离

· 卧室外设置手机充电站:让手机远离床头

· 使用传统闹钟:消除需要手机当闹钟的借口

· 睡前1小时启用手机定时锁盒:几十元的物理锁盒比任何自律都有效

2. 建立新睡前仪式

用20-30分钟的放松仪式替代手机时间:

· 纸质书阅读(非电子书)

· 温水沐浴(体温下降过程促进睡眠)

· 轻柔伸展或冥想

· 感恩日记或明日计划(写下担忧,放下负担)

3. 技术干预

· 定时启用蓝光过滤(日落自动开启)

· 使用专注力应用(设定睡前自动锁机)

· 灰度模式设置(减少屏幕色彩吸引力)

第三阶段:认知重构与情绪应对

实施“担忧时间”

下午或傍晚设置15分钟“担忧时间”,把所有担心的事情写下来并思考可能的解决方案。告诉自己:“我已经思考过这些问题,现在不需要在睡前反复纠结。”

2. 自我同情练习

当发现自己又在熬夜时,不要自责(这会增加负面情绪需要逃避),而是温和地问自己:“我现在需要什么?什么样的休息才是真正有益的?”

3. 重新定义“休息”

意识到真正的休息是充足的睡眠,而不是漫无目的地刷手机。手机娱乐不是休息,而是对休息的逃避。

特殊情况应对策略

对于信息焦虑者:设定“信息截止时间”,告诉自己重要信息明天早上一样能看到,不会因为今晚没刷而错过什么。

对于社交依赖者:明确告知朋友自己晚上的离线时间,设置自动回复,减轻等待回复的焦虑。

对于工作狂型:区分“真的需要今晚完成”和“只是想减轻焦虑”,大部分事情实际上可以明天处理。

何时需要专业帮助?

如果睡前拖延已经严重影响到白天功能,并伴随以下情况,可能需要寻求专业帮助:

· 持续的情绪低落或焦虑

· 严重的睡眠障碍(入睡困难、早醒)

· 使用手机时间完全失控

· 伴有其他成瘾行为(赌博、过度消费等)

认知行为疗法(CBT-I)对失眠和睡前拖延有良好效果,必要时可咨询睡眠心理专家。

睡前长时间刷手机,表面上是时间管理问题,实质上是情绪管理和意义追寻的问题。

每一个不愿结束的夜晚,都可能是一个未曾好好生活的白天。当我们能够在白天找到更多的满足感和意义感,晚上对手机的依赖自然会减少。

改变不是一蹴而就的过程。可以从小的承诺开始:“今晚我只比昨天早睡5分钟。”每一个小小的成功,都会增强你对自己生活的掌控感。

真正的休息不是逃避,而是滋养。 当我们能够安心地结束一天,我们才能真正准备好迎接新的一天。

在这个注意力被极度争夺的时代,能够自主决定何时入睡,或许是一种最珍贵的自由。今晚,不妨给自己一个机会,放下手机,闭上眼睛,真正地休息。

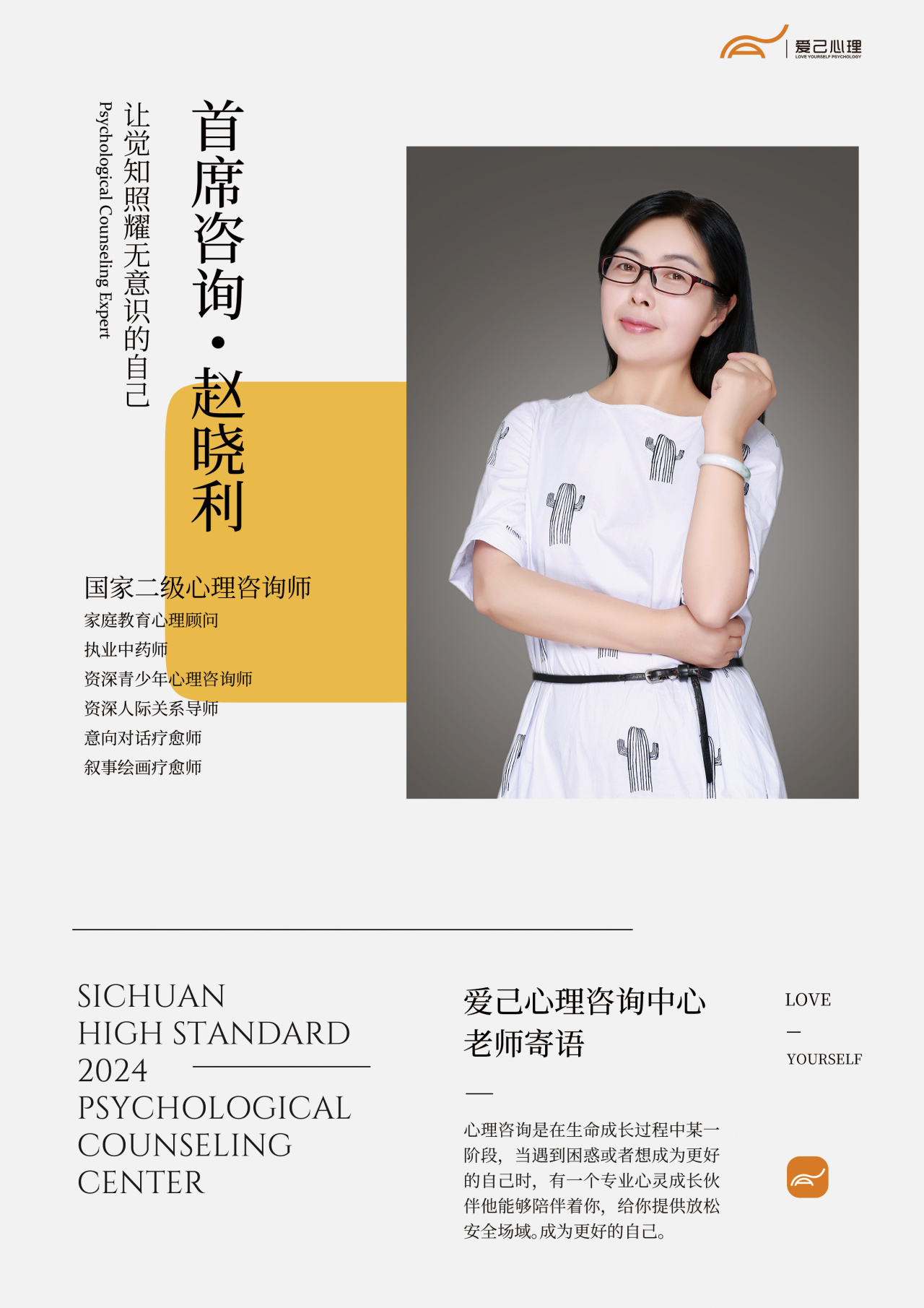

如果你正在经历情绪困扰、压力过大或是关系上的难题,或许可以通过专业的心理咨询,帮助自己走出困境,以下是我们为你推荐的几位资深心理咨询师,他们在婚姻、家庭领域具有丰富的经验和专业的能力。

从业10年,咨询经验5000+

国家二级心理咨询师

家庭教育心理顾问

执业中药师

青少年心理咨询:

焦虑、抑郁、压力、人际关系、厌学、学习动力不足等;家庭教育、家庭系统治疗等;

成人心理咨询:

情绪、压力、人际关系;婚姻情感;职业规划;危机干预;失眠;哀伤处理等;

病症恢复期心理疗愈:

抑郁症、焦虑症、强迫症、恐惧症等;

个人成长:

心灵成长、自我关爱与赋能、情绪自我管理、人际关系提升、亲密关系建设、生涯规划等。

从业19年,咨询经验10000+

国家二级心理咨询师

资深婚姻情感咨询师

资深家庭教育导师

情绪压力:

焦虑抑郁|强迫|失眠压抑|恐惧|创伤疗愈|双相情感障碍等

亲密关系:

两性关系|婚姻矛盾|出轨|沟通问题等

青少年心理:

亲子关系|叛逆厌学|学业压力|自卑自闭|家庭教育等

个人成长:人格问题|人际关系|人生探索|原生家庭疗愈等

从业11年,咨询经验5000+

爱己心理艺术疗愈师

中科院心理咨询师

叙事绘画治疗师

情绪问题咨询:

自卑|内疚|焦虑|愤怒|悲伤

个人成长:

内向孤僻|缺乏自信|敏感多疑|性格缺陷|人际关系紧张|沟通障碍等

人际关系:

人际关系|讨好|人际沟通困扰等

你可以通过扫码轻松了解咨询师的专业背景、预约咨询时间,开启一段自我探索与成长的旅程

1.深入了解咨询师的专业资质,选择最适合你的咨询师;

2.随时预约咨询时间,无需等待,高效便捷;

3.开启一对一的深度对话,在安全、私密的环境中释放内心的压力。