真正的勇气不是没有恐惧

而是在恐惧面前仍然坚持前行。

独处不等于孤独,安静不等于寂寞——重新发现自我与世界连接的方式

你是否常常选择角落而非中心?是否在人群中感到疲惫,独处时却感到舒适?是否被人贴上"孤僻""不合群"的标签,内心却渴望被理解而非被改变?

在这个崇尚外向和社交的时代,性格偏内向、喜欢独处的人常常被误解甚至被病理化。然而,孤僻不等于心理不健康,只有当这种性格特质导致个人痛苦或功能受损时,才成为需要关注的"心理困境"。

据心理学研究显示,约占总人口30-50%的人属于内向型性格,其中有一小部分人可能因过度孤立而陷入心理困境。如果你也是其中之一,请不要担心,这篇文章将为你提供切实可行的自我帮助方案。

理解"孤僻":性格特质还是心理问题?

健康独处与问题性孤僻的区别

健康独处:

· 自主选择而非被迫孤立

· 独处后感到精力恢复而非更加疲惫

· 保持少量但高质量的社会连接

· 能够根据需要参与社交活动

问题性孤僻:

· 渴望连接但害怕被拒绝或伤害

· 独处后感到更加孤独和消沉

· 社交功能明显受损(如避免必要社交)

· 伴有持续的负面情绪和自我批判

孤僻背后的可能原因

了解自己孤僻性格的成因,是走出困境的第一步:

先天气质因素:

研究发现,约40-60%的性格特质与遗传因素有关。有些人生来就对刺激更敏感,需要更多独处时间来处理信息。

早期经历:

童年期的负面社交经历(如被排斥、欺凌、忽视)可能导致对他人的不信任和社交回避。

环境不适配:

当内向者生活在外向标准主导的环境中,可能产生"圆孔方钉"的不适配感,加剧自我怀疑和退缩倾向。

心理障碍前兆:

在少数情况下,明显的社会退缩可能是抑郁症、社交焦虑症或其他人格障碍的表现,需要专业关注。

自我评估:你的孤僻程度如何?

回答以下问题,帮助你了解自己的情况:

1.我避免社交场合是因为害怕被评判,还是单纯更喜欢独处?

2.我的独处选择是主动愉悦的,还是被动无奈的?

3.我的社交回避是否影响了重要生活领域(工作、健康、基本生活)?

4.我是否因为社交模式而感到持续的痛苦或自我贬低?

5.我是否保持至少1-2个能够分享真实自我的关系?

如果后三个问题中你有多个肯定答案,可能意味着你需要积极调整当前的心理状态。

自我帮助策略:循序渐进走出孤僻困境

第一阶段:自我接纳与理解

重新定义"孤僻"

不是所有孤独都是有害的。历史上许多有深刻思想的人都有独处倾向。独处能力与连接能力同样重要。尝试将"孤僻"重新定义为"注重深度而非广度"的生活取向。

识别个人社交节奏

观察自己在什么时间、什么环境下社交能量最充足。有的人早晨社交状态更好,有的人则适合傍晚的轻松聚会。尊重自己的节奏而非强迫符合他人期望。

发展独处的积极意义

将独处时间结构化,用于创造性活动、深度阅读、技能发展等有产出的活动,而不仅仅是消磨时间。这可以帮助减少独处时的罪恶感和自我怀疑。

第二阶段:逐步扩展舒适区

微型社交实验

从极小的社交互动开始,如:

· 每天与便利店店员简短问候

· 在社交媒体上分享一个非个人观点

· 参加不需要发言的线下活动(如读书会、讲座)

设定合理的社交目标

使用"5%挑战"原则——每次只比现有水平多挑战5%,而不是期望自己从0直接到100。例如,如果现在完全避免聚会,可以先尝试参加15分钟的小聚会然后离开。

准备社交"工具箱"

提前准备一些谈话开场白、问题清单和退出策略,减少社交场合的焦虑感。知道如何优雅地开始和结束对话,能大大降低社交压力。

第三阶段:构建支持系统

寻找相似特质的人

不必强迫自己融入"热闹"的圈子。寻找同样喜欢深度交流、小范围聚会的人。兴趣小组(书友、棋友、登山伙伴)往往是更好的起点。

建立一对一深度关系

对于孤僻倾向的人,几个高质量深度关系远比大量浅层关系更有滋养价值。专注于培养1-2个能够理解并接纳你特质的朋友。

利用低压力社交平台

考虑加入一些为内向者设计的社交平台或小组,这些空间通常更尊重个人边界和深度交流。

第四阶段:认知重构与情绪调节

挑战负面自我标签

当出现"我真是个怪人""没人会喜欢我"等想法时,尝试寻找反证:是否真的没有人曾理解过你?是否有些场合你感到相对自在?

练习自我同情

对待自己像对待一个好朋友那样友善:承认独处需求的合理性,理解社交困难的痛苦,鼓励小步尝试而非苛责失败。

发展情绪表达渠道

通过写作、艺术、音乐或其他创造性方式表达难以口头分享的情感和思想。这既是一种情绪宣泄,也可能成为连接他人的桥梁。

特殊情况应对策略

当不得不参加社交活动时

提前准备:了解活动流程、参与人员,准备几个话题设定时间限制:提前决定停留时间,并严格执行

找到角色:承担某项具体任务(如拍照、帮忙准备),可以减少"不知所措"感

允许休息:必要时到卫生间或安静角落短暂休息

当感到社交能量耗尽时

识别耗尽信号:注意力涣散、烦躁、身体不适都是需要休息的信号

制定恢复计划:提前规划社交后如何恢复能量(如独处、沐浴、听音乐)

学会礼貌拒绝:不是所有邀请都必须接受,学会说"不"是重要的自我照顾技能

何时需要专业帮助?

虽然许多孤僻倾向可以通过自我调节改善,但以下情况建议寻求专业帮助:

· 社交回避伴随持续的情绪低落、失眠、食欲改变

· 出现身体症状(如心悸、手抖、出汗)甚至恐慌发作

· 因社交困难无法完成必要的工作或学习任务

· 完全缺乏任何社会连接,感到极度孤独和无助

· 有自伤或自杀念头

心理咨询师可以提供认知行为疗法、社交技能训练、暴露疗法等专业帮助,而且咨询过程本身就是一个安全的社交练习场所。

长期维持:建立可持续的社交生态

走出孤僻困境不是要彻底改变性格,而是建立适合自己特质的社交生态:

定期自查:每月检查自己的社交健康状况,及时调整

质量重于数量:专注于少数高质量关系而非广泛社交

尊重极限:了解自己的社交能量限额,不超支使用

持续成长:通过阅读、课程等方式不断提升自我理解和社交能力

结语:安静的力量

在这个喧嚣的世界中,能够独处、善于沉思不是缺陷,而是一种珍贵的能力。心理学家安东尼·斯托尔在《孤独》一书中写道:"独处能力与交往能力同等重要,缺乏任何一种都会导致痛苦。"

走出心理困境不是要否定自己的本性,而是找到一种平衡——既能享受独处的深邃,也能享受连接的温暖;既能尊重自己的边界,也能向世界适度开放。

记住,灯塔从不移动,却能照亮远方的船只,指引方向。同样,你不需要改变自己的本质,只需要学会发出属于自己的光,自然会吸引那些懂得欣赏这种光芒的人。

你不需要变得外向,只需要变得更加自在——在独处与连接之间,找到专属于你的平衡点。

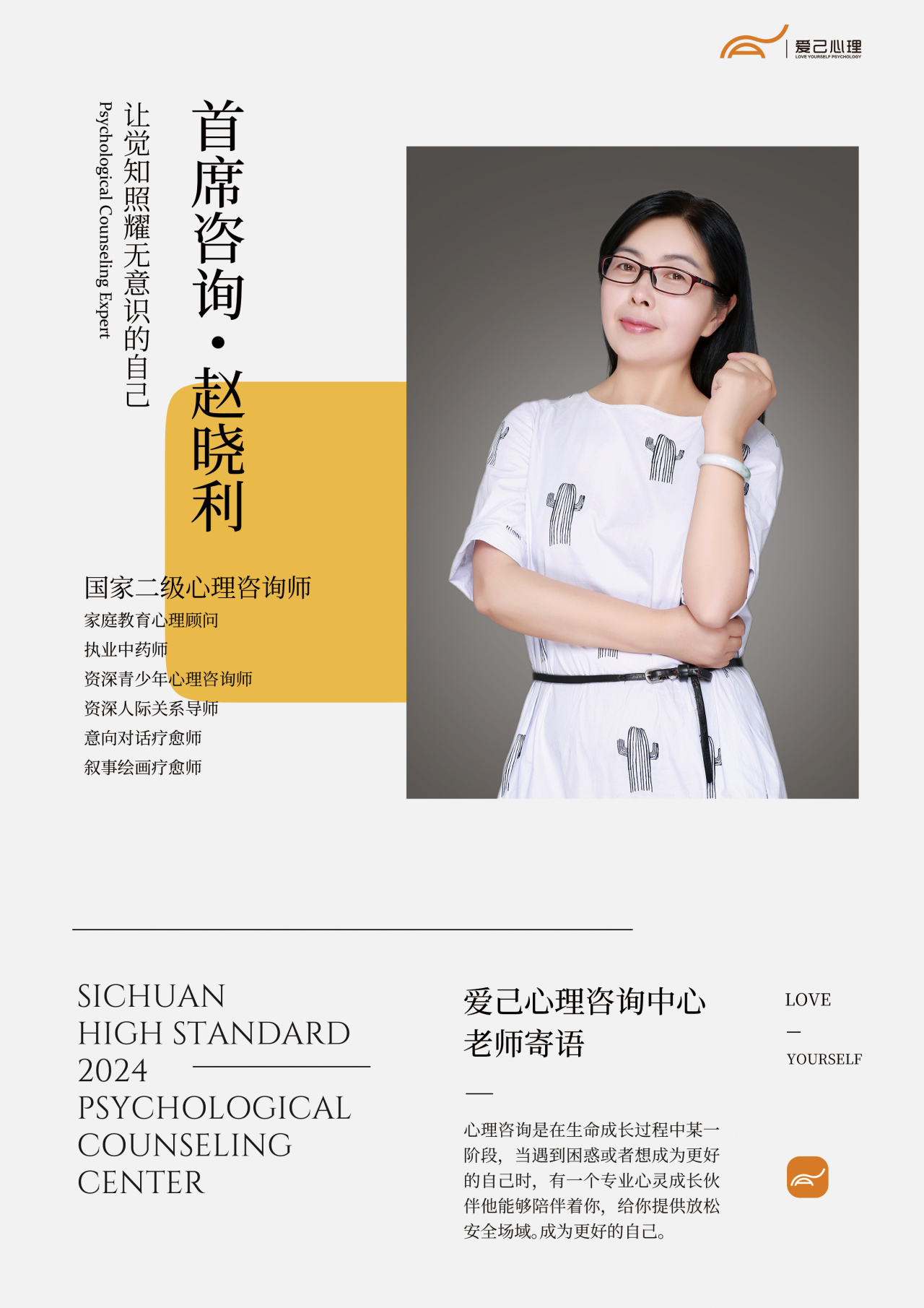

如果你正在经历情绪困扰、压力过大或是关系上的难题,或许可以通过专业的心理咨询,帮助自己走出困境,以下是我们为你推荐的几位资深心理咨询师,他们在婚姻、家庭领域具有丰富的经验和专业的能力。

从业10年,咨询经验5000+

国家二级心理咨询师

家庭教育心理顾问

执业中药师

青少年心理咨询:

焦虑、抑郁、压力、人际关系、厌学、学习动力不足等;家庭教育、家庭系统治疗等;

成人心理咨询:

情绪、压力、人际关系;婚姻情感;职业规划;危机干预;失眠;哀伤处理等;

病症恢复期心理疗愈:

抑郁症、焦虑症、强迫症、恐惧症等;

个人成长:

心灵成长、自我关爱与赋能、情绪自我管理、人际关系提升、亲密关系建设、生涯规划等。

从业19年,咨询经验10000+

国家二级心理咨询师

资深婚姻情感咨询师

资深家庭教育导师

情绪压力:

焦虑抑郁|强迫|失眠压抑|恐惧|创伤疗愈|双相情感障碍等

亲密关系:

两性关系|婚姻矛盾|出轨|沟通问题等

青少年心理:

亲子关系|叛逆厌学|学业压力|自卑自闭|家庭教育等

个人成长:人格问题|人际关系|人生探索|原生家庭疗愈等

从业11年,咨询经验5000+

爱己心理艺术疗愈师

中科院心理咨询师

叙事绘画治疗师

情绪问题咨询:

自卑|内疚|焦虑|愤怒|悲伤

个人成长:

内向孤僻|缺乏自信|敏感多疑|性格缺陷|人际关系紧张|沟通障碍等

人际关系:

人际关系|讨好|人际沟通困扰等

你可以通过扫码轻松了解咨询师的专业背景、预约咨询时间,开启一段自我探索与成长的旅程

1.深入了解咨询师的专业资质,选择最适合你的咨询师;

2.随时预约咨询时间,无需等待,高效便捷;

3.开启一对一的深度对话,在安全、私密的环境中释放内心的压力。