若心有所期,那晚一点也没关系,

因为最好的总是压轴出场

不知你可曾有过这样的经历:

那个至关重要的报告,早在周一就已赫然列在待办事项的顶端,你却对着空白的文档,反复刷新着无关的网页,内心被一股莫名的抗拒感填满,仿佛有千钧重担压在指尖,就是无法敲下第一个字。直到截止日期的前夜,在恐慌与咖啡因的双重刺激下,才奋笔疾书,通宵达旦,最终交出一份连自己都无法满意的答卷。

又或者,那个构思已久的健身计划,装备崭新,攻略详尽,可每当闹钟在清晨撕裂宁静,脑海里便立刻响起一个充满诱惑的声音:“再睡十分钟吧,明天再开始也不迟。”于是,明日复明日,那间计划中的健身房,始终遥远得如同地平线。

我们常常将此类困境归咎于时间管理不善或自律能力欠缺。然而,潜藏在这些表象之下的,那个真正阻碍我们启动与坚持的暗礁,往往是我们的情绪。

执行力,在本质上,并非一种纯粹的时间规划技巧,亦非道德层面的意志力比拼,它是一场发生在内心剧场中,与情绪的直接博弈。真正的执行力,其精髓恰恰在于:跳过情绪,直接做事。

情绪的陷阱:为何感受会成为行动的枷锁?

人类天生是情感的动物。我们的祖先依靠敏锐的情绪感知——对危险的恐惧、对食物的渴望、对归属的需求——在严酷的自然环境中得以存活繁衍。情绪,如同一套精密的即时反应系统,曾是我们种族的护身符。然而,当我们从原始丛林步入现代社会,这套古老的系统在面对抽象、复杂且需要长期投入的任务时,却常常显得格格不入,甚至成为进步的绊脚石。

1.即时满足的诱惑与延迟回报的艰辛:我们的大脑偏好确定、即时的奖励。刷短视频的愉悦、享用甜品的满足,这些都能迅速激活大脑的奖赏回路,释放多巴胺,让我们“感觉良好”。而阅读一本艰深的著作、学习一项新技能、完成一个长期项目,其回报遥远且不确定。此时,畏难、怠惰、追求舒适的情绪便会占据上风,本能地将我们拉向阻力最小的路径。

2.对失败与不确定性的恐惧:启动一项新任务,意味着步入一个未知的领域,伴随而来的是对失败的担忧、对他人评价的焦虑,甚至是对自我能力的怀疑。这些负面情绪,如同为我们的行动套上了沉重的枷锁。我们宁愿停留在“准备”或“幻想”的安全区,也不愿承受可能到来的挫败感。“等我准备得再充分一点”往往成了永无止境的拖延借口。

3.情绪耗竭与决策疲劳:现代生活充满了各种选择与信息轰炸,每一个微小的决策——穿什么、吃什么、先回复哪封邮件——都在消耗我们有限的心理能量。当能量耗尽,情绪调节能力便会下降,此时,那些需要我们调动意志力去执行的“重要但不紧急”的任务,就最容易成为情绪抵抗的牺牲品。我们变得烦躁、易怒,只想寻求即时的放松与宣泄,而非投入需要专注的工作。

由此可见,若放任情绪成为行动的指挥官,我们便极易沦为短期快感的奴隶,在长远发展的道路上步履蹒跚,甚至停滞不前。

跳过情绪:一种可训练的认知策略

“跳过情绪”,听来似乎有违人性,仿佛是一种冷酷的自我压制。然而,它并非要求我们变得毫无感情,或是否定情绪的客观存在。恰恰相反,它建立在对情绪的深刻洞察与接纳之上。这是一种高级的认知策略,其核心在于:认识到情绪只是大脑提供的一种信息、一种建议,而非必须执行的命令。 我们可以选择聆听它、分析它,但不必盲从于它。

神经科学的研究为我们提供了理解这一策略的钥匙。我们的大脑中存在两个与决策和行为密切相关的系统:一是快速、自动、基于情绪和直觉的“边缘系统”(如杏仁核);二是较慢、需刻意控制、基于逻辑和理性的“前额叶皮层”。当“我感到不想做”的情绪升起时,是边缘系统在发出警报。而“跳过情绪”,正是有意识地调动前额叶皮层的力量,去覆盖边缘系统的自动化反应,用理性判断取代感性冲动。

这并非天生本能,而是一种可以通过反复练习而强化的心理肌肉。其过程可以分解为:

· 觉察与命名:当抗拒感来袭,首先停下来,像一位冷静的科学家观察标本一样,辨识内心的情绪:“哦,这是‘畏难情绪’。”或者“这是‘焦虑感’在作祟。”仅仅是将情绪客观化、标签化,就能瞬间在你与情绪之间创造出一个宝贵的心理空间,削弱它的控制力。

· 认知解离:意识到“我不是我的情绪”。你不是那个“不想工作”的感觉本身,你只是一个正在经历“不想工作”这个念头的观察者。你可以看着这个念头升起、停留,然后像看天空中的云朵一样,任由它飘过,而不必被它裹挟而去。

· 价值导向行动:问自己一个关键问题:“在此时此刻,是听从我的感觉更重要,还是追随我的价值更重要?”我的价值可能是成为专业领域的高手、保持健康的体魄、履行对家人的责任。而行动,是通往这些价值的唯一桥梁。选择行动,就是选择忠于自己的长期价值,而非屈从于短暂的情绪波动。

直接做事:启动行为的“最小阻力原则”

理解了“跳过”的心理机制,下一步便是“做事”的具体实践。当情绪的屏障被暂时移开,我们需要的是一套能够让我们轻松启动、持续行动的方法论。其精髓在于:化整为零,降低门槛,让开始变得毫不费力。

1.“五分钟启动”法则:这是对抗拖延最经典的利器。告诉自己:“我只需要做五分钟就好。”收拾房间?先收拾五分钟。写报告?先写五分钟。这个策略的妙处在于,它极大地降低了行动的心理门槛,完美地欺骗了那个贪图安逸的大脑。而一旦你开始了这五分钟,神奇的事情往往会发生:行动的惯性已经形成,最初的抗拒感逐渐消散,你很可能愿意继续做下去。即便只做了五分钟,你也已经打破了僵局,取得了实质性的进展。

2.任务分解至“原子单位”:一个庞大的项目会激发人的无力感,进而引发焦虑和逃避。而将其分解成一个个极其微小、具体、可立即执行的“原子任务”,则能有效化解压力。不是“写一份年度报告”,而是“打开文档,建立文件夹”;然后是“搜集XX资料”;接着是“撰写第一部分提纲”……每一个小步骤的完成,都会带来一次微小的成就感和信心提升,推动你走向下一步。

3.构建“行动触发点”:利用经典条件反射的原理,为行动设置固定的“开关”。例如,每天早晨一杯咖啡后,立刻进入25分钟的专注工作(番茄工作法);或是换上跑鞋的那一刻,就是出门跑步的信号。这些触发点能够绕过内心的讨价还价,让行动变得自动化、习惯化。当行为成为习惯,所需的意志力消耗就会降至最低。

4.创造无法回滚的物理环境:环境设计是“直接做事”的强大助力。若要专注写作,就断开网络,启用专注软件;若要开始健身,前一天晚上就把运动服放在床头。通过移除干扰源、增加坏行为的难度、为好行为提供便利,我们为“直接做事”铺平了道路。

在行动中校准:当执行成为习惯

跳过情绪直接做事,并非一劳永逸的状态,而是一个持续的练习过程。其最终目的,并非将自己训练成一台麻木的工作机器,而是为了达到一种更高级的、动态平衡的工作与生活境界。

当我们能够熟练地运用这一原则,将会发现:

· 行动本身会重塑情绪:你或许曾有这样的体验:在万分不情愿中开始了跑步,跑着跑着,心情却莫名地舒畅开朗起来;硬着头皮处理一件棘手的工作,一旦投入进去,反而进入了忘我的“心流”状态,焦虑感烟消云散。这就是行动的魔力——它不仅是情绪的结果,更是情绪的原因。许多正向的情绪,如成就感、掌控感、愉悦感,正是在有效的行动中孕育和产生的。

· 从刻意到自然:最初,“跳过情绪”需要刻意努力,你会清晰地感受到内在的对抗。但随着一次次成功的实践,新的神经通路得以建立和强化。理性决策的肌肉会变得越来越强壮,反应速度会越来越快。最终,果断行动会成为一种近乎本能的反应模式,就像熟练的司机遇到突发情况能瞬间踩下刹车一样自然。

· 与情绪共舞,而非为敌:最高级的执行力,不是没有情绪,而是与情绪达成了和解。你依然会感到疲惫、畏难、焦虑,但你学会了不再与这些感受苦苦搏斗。你接纳它们的出现,感谢它们提供的信号(也许是需要休息,也许是准备不足),然后温和而坚定地将注意力拉回到当下应该做的事情上。你成为了情绪的舵手,而非波涛中的孤舟。

“执行力就是跳过情绪直接做事”,这句看似冷酷的断言,实则蕴含着一份深刻的智慧与解放。它邀请我们从一个被情绪奴役的被动者,转变为一个依据价值行动的主动创造者。

它告诉我们,你不需要等到“有心情”的时候再去创造,恰恰相反,是创造的行为本身,会为你带来真正持久的好心情。你不需要消除所有的恐惧与疑虑才能上路,你只需要带着这些恐惧与疑虑,依然选择上路。

下一次,当“不想做”的感觉如潮水般涌来时,请记得,你拥有选择的权利。深吸一口气,觉察它,然后轻轻地“跳过”它。接着,运用“五分钟法则”或“原子任务法”,直接去做,哪怕是最微小的一步。

就在这每一次微小的“跳过”与“直接做”之中,你不仅是在完成任务,更是在锻造一个更强大、更理性、更自由的自己。你正在用行动,亲手塑造你所能拥有的最广阔的未来。

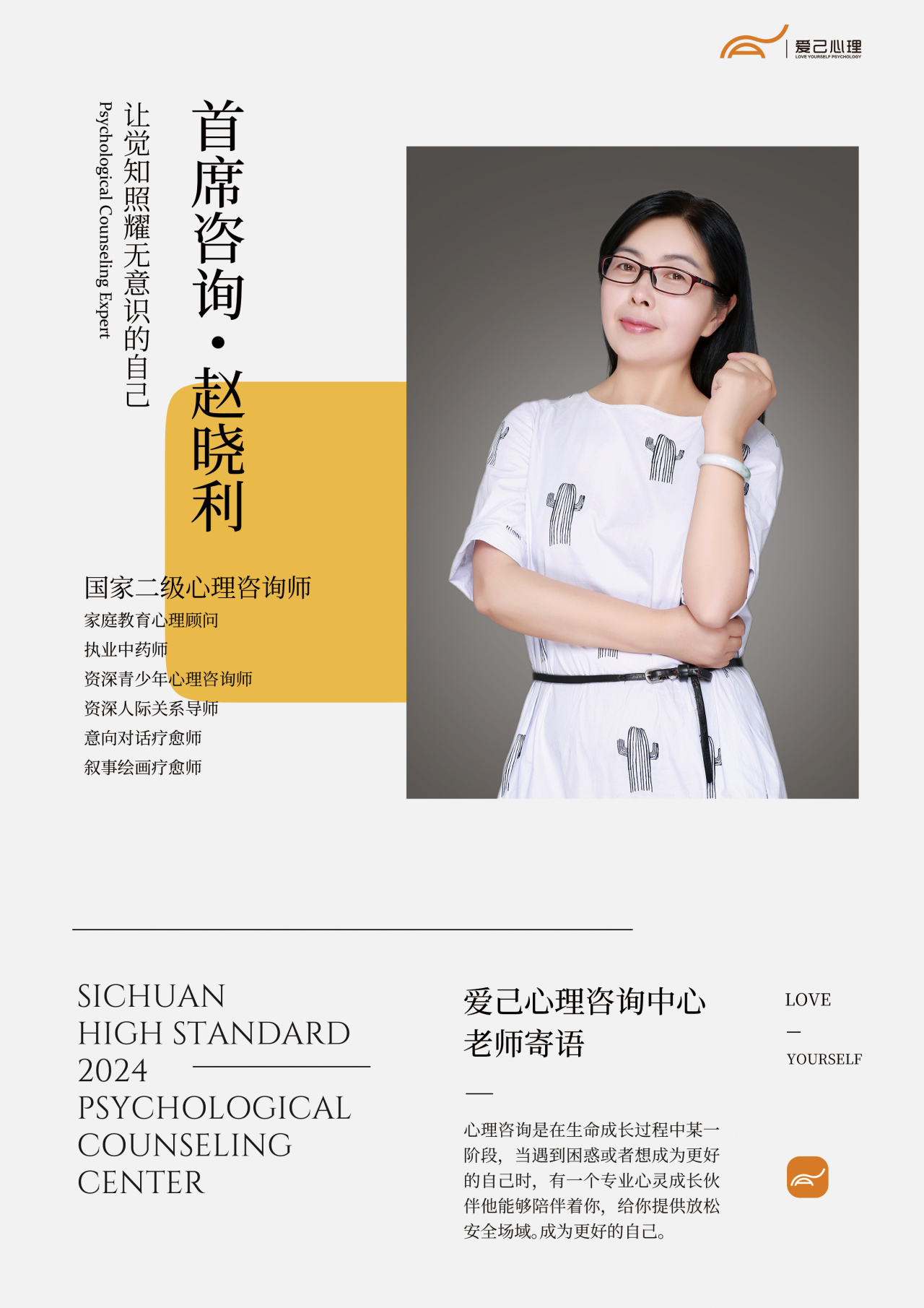

如果你正在经历情绪困扰、压力过大或是关系上的难题,或许可以通过专业的心理咨询,帮助自己走出困境,以下是我们为你推荐的几位资深心理咨询师,他们在婚姻、家庭领域具有丰富的经验和专业的能力。

从业10年,咨询经验5000+

国家二级心理咨询师

家庭教育心理顾问

执业中药师

青少年心理咨询:

焦虑、抑郁、压力、人际关系、厌学、学习动力不足等;家庭教育、家庭系统治疗等;

成人心理咨询:

情绪、压力、人际关系;婚姻情感;职业规划;危机干预;失眠;哀伤处理等;

病症恢复期心理疗愈:

抑郁症、焦虑症、强迫症、恐惧症等;

个人成长:

心灵成长、自我关爱与赋能、情绪自我管理、人际关系提升、亲密关系建设、生涯规划等。

从业19年,咨询经验10000+

国家二级心理咨询师

资深婚姻情感咨询师

资深家庭教育导师

情绪压力:

焦虑抑郁|强迫|失眠压抑|恐惧|创伤疗愈|双相情感障碍等

亲密关系:

两性关系|婚姻矛盾|出轨|沟通问题等

青少年心理:

亲子关系|叛逆厌学|学业压力|自卑自闭|家庭教育等

个人成长:人格问题|人际关系|人生探索|原生家庭疗愈等

从业11年,咨询经验5000+

爱己心理艺术疗愈师

中科院心理咨询师

叙事绘画治疗师

情绪问题咨询:

自卑|内疚|焦虑|愤怒|悲伤

个人成长:

内向孤僻|缺乏自信|敏感多疑|性格缺陷|人际关系紧张|沟通障碍等

人际关系:

人际关系|讨好|人际沟通困扰等

你可以通过扫码轻松了解咨询师的专业背景、预约咨询时间,开启一段自我探索与成长的旅程

1.深入了解咨询师的专业资质,选择最适合你的咨询师;

2.随时预约咨询时间,无需等待,高效便捷;

3.开启一对一的深度对话,在安全、私密的环境中释放内心的压力。