归属感,是一种被接纳、被理解、被认可的情感体验,是感觉到自己是某个更大整体的一部分的深刻认知。它不像食物和水那样直接维系生命,但却如同空气,无形中支撑着我们生命的完整与意义。为什么这种看似抽象的感觉,对人而言如此至关重要?答案,深植于我们的生物本能、心理结构、社会生存乃至精神世界的每一个层面。

进化烙印:孤独的个体意味着死亡

要理解归属感的根本重要性,我们必须将目光回溯到人类的起源。

1.生存的必然选择

在残酷的原始环境中,单个的人类个体是极其脆弱的。面对猛兽、自然灾害、物资匮乏,独自生存的几率微乎其微。因此,我们的祖先必须依靠群体——部落、氏族。在群体中,他们可以分工合作:有人狩猎,有人采集,有人守卫。被群体接纳,意味着获得食物、安全和繁衍的机会;而被群体排斥或放逐,则几乎等同于死刑判决。

2.刻入基因的社交大脑

这种长达数百万年的群居生活,在我们的基因和神经系统中留下了深刻的烙印。我们的大脑进化出了专门用于社交的区域和回路,使我们天生就能识别面孔、理解情绪、学习语言、遵循规则、产生共情。这些能力,本质上都是为“融入群体”服务的。因此,寻求归属、害怕被排斥,并非后天习得的软弱,而是写在人类DNA深处的生存本能。当我们感受到强烈的归属时,大脑会释放催产素、内啡肽等带来愉悦和安全的化学物质;而当我们感到孤独和被排斥时,大脑中与物理疼痛相关的区域会被激活——这意味着,社会性疼痛与身体疼痛共享着部分神经机制。孤独,真的会“心痛”。

心理基石:构建稳定自我的参照系

如果说进化史解释了归属感的“源”,那么心理学则揭示了它在构建一个健康“自我”过程中的“流”。

1.身份认同的锚点“

我是谁?”这个哲学终极问题之一,在现实中很大程度上是通过“我属于哪里”来回答的。我们的身份认同,是一个由多重归属感交织而成的复杂网络:我属于我的家庭,因此我是父母的子女,是孩子的依靠;我属于我的职业群体,因此我是一名教师、工程师或艺术家;我属于我的国家与文化,因此我继承了特定的语言、习俗与价值观;我属于某个兴趣圈子,因此我与同好分享着共同的激情。这些归属关系,像一个个坐标点,共同定位了我们在社会地图上的位置,赋予我们一个清晰、稳定的自我概念。没有这些参照系,个体很容易陷入“我是谁?”的迷茫与虚无之中。

2.安全感与价值的源泉

在一个能提供归属感的环境中,个体感到被无条件地接纳(或至少是有条件但稳定的接纳)。这种接纳带来了最基础的心理安全感:我可以放下伪装,暴露我的脆弱、我的错误,而不必担心被彻底否定或抛弃。正如人本主义心理学家马斯洛所言,归属感是他的需求层次理论中至关重要的一环,位于生理和安全需求之上,是通往自尊和自我实现的前提。只有当归属感得到满足,我们才能从“寻求生存”的焦虑中解脱出来,去追求“如何生活得更好”,去建立自信,去实现个人潜能。

3.应对压力的缓冲垫

人生充满不确定性、挑战与创伤。当逆境来临——失去至亲、事业受挫、身患重病——强大的归属感网络是最有效的缓冲器。家人温暖的拥抱、朋友彻夜的倾听、同事无私的支持,甚至只是线上社群一句“我们都懂”的留言,都能极大地缓解我们的压力与痛苦。研究表明,拥有强大社会支持系统的人,在遭遇重大生活变故后,患上抑郁症、创伤后应激障碍等心理疾病的概率显著更低,康复能力也更强。归属感,让我们知道“我不是一个人在战斗”,这种信念本身,就蕴含着巨大的疗愈力量。

社会运转:合作、信任与文明的黏合剂

从宏大的社会视角看,归属感远不止是个体的心理需求,它更是将无数个体凝聚成社会,并推动其向前发展的核心黏合剂。

1.社会凝聚与合作的基础

大规模的人类合作,是文明得以诞生的基石。而合作的前提,是信任。归属感通过创造“我们”这一共同身份,极大地促进了群体内的信任。当我们视彼此为“自己人”时,我们更愿意分享资源、遵守共同规则、为了集体目标而牺牲部分个人利益。从建造金字塔到探索宇宙,从抗击瘟疫到发展科技,任何宏伟的集体成就,其底层都离不开无数个体对某个“大我”的归属与认同。

2.文化传承与创新的载体

文化、知识、技艺的传承,依赖于稳定的群体。我们对家族、对母校、对师门的归属感,促使我们愿意倾听长辈的智慧,学习既有的知识,并将它们传递给下一代。同时,健康的归属感并非意味着僵化的固步自封。在一个包容、开放的群体中,成员们因为拥有共同的基础和安全感,反而更敢于提出异议、进行批判性思考、尝试新方法,从而催生创新。许多伟大的思想,正是在志同道合的“无形学院”或沙龙的碰撞中产生的。

3.亲社会行为的催化剂

当我们对某个社区、城市或国家产生强烈的归属感时,我们会更倾向于做出有利于该集体的行为——遵守法律、爱护环境、参与公益、帮助邻里。这是一种“主人翁”精神的自然流露。反之,如果一个人在社会中感到彻底的疏离和边缘化,他更可能变得冷漠、愤世嫉俗,甚至产生反社会行为。因此,培养公民的归属感,是构建和谐、文明、富有活力的社会的关键。

现代性困境:为何今天我们更频繁地谈论归属感?

paradoxically,在通信技术空前发达、人与人之间的联系看似无比便捷的今天,“归属感缺失”却成为一个时代性的症候。其原因深刻而复杂:

1.传统社群的瓦解

过去,人们世代生活在稳定的村庄、宗族或教区中,归属感是自然而然、与生俱来的。然而,现代化、城市化和全球化的浪潮,打破了这种地理和血缘的稳固结构。我们为了学业和工作,离乡背井,成为原子化的个体,漂泊在陌生的大都市。传统的、给予我们坚实归属的社群正在萎缩或变形。

2.虚拟社群的“浅归属”

社交媒体和线上社区填补了一部分空白,让我们可以基于极其细分的兴趣找到“同温层”。然而,这种连接往往是脆弱的、碎片化的。我们可能拥有数百个“好友”或“粉丝”,却鲜少有人能在我们需要时提供深刻的慰藉与支持。这种“浅归属”无法完全替代现实中包含全部感官、具身接触的、需要付出长期努力的深度关系,有时反而会因信息茧房和社会比较加剧了孤独与焦虑。

3.个人主义的双刃剑

现代文明高度推崇个人主义、自我实现和独立。这无疑是思想的解放和社会的进步。但过度的、失衡的个体主义,也可能割裂个人与群体之间的纽带,使“归属”让位于“自我”。当“做自己”被置于一切关系之上时,维持长期、稳定、需要妥协和奉献的归属关系变得愈发困难。

主动追寻:在破碎化的时代如何重建归属?

意识到归属感的重要性后,在当今时代,我们不能被动等待,而必须成为自身归属感的主动建构者。

1.向内扎根:与自我建立深度连接

真正的归属感,始于内心。当我们无法接纳真实的自己,总是在迎合外界的期待时,我们与他人的连接也必然是脆弱和功利的。练习自我关怀,接纳自己的不完美,了解自己的核心价值观,是建立一切健康外部归属关系的基础。归属自己,是归属世界的起点。

2.向外探索:投入高质量的“微社区”

我们无法也无需回归到传统的宏大社群。更可行的路径是,主动寻找和建设小型的、高质量的“微社区”。这可以是一个每周见面的读书会、一个坚持了多年的运动小组、一个共同做公益的志愿者团队、一个工作中的项目攻坚小组。在这些基于共同行动、深度互动和共享目标的小群体中,更容易孕育出坚实的归属感。

3.付出与创造:从消费者变为建设者

归属感不是一种可以被动消费的商品。它源于主动的付出、贡献和创造。不要只问“这个群体能给我什么”,多问“我能为这个群体贡献什么”。无论是为家庭准备一顿晚餐,为社区策划一次活动,还是为线上论坛分享一篇优质内容,你的付出会让你与这个群体的连接变得更加牢固和有意义。你是其中的一环,而非一个旁观者。

4.培养共情与倾听的能力

归属感的核心是深度连接,而连接依赖于真正的看见与听见。放下手机,与身边的人进行有眼神交流的对话;练习共情,尝试从他人的角度理解世界;学会倾听,不急于评判和打断。这些看似简单的社交技能,是在疏离时代搭建归属桥梁最珍贵的材料。

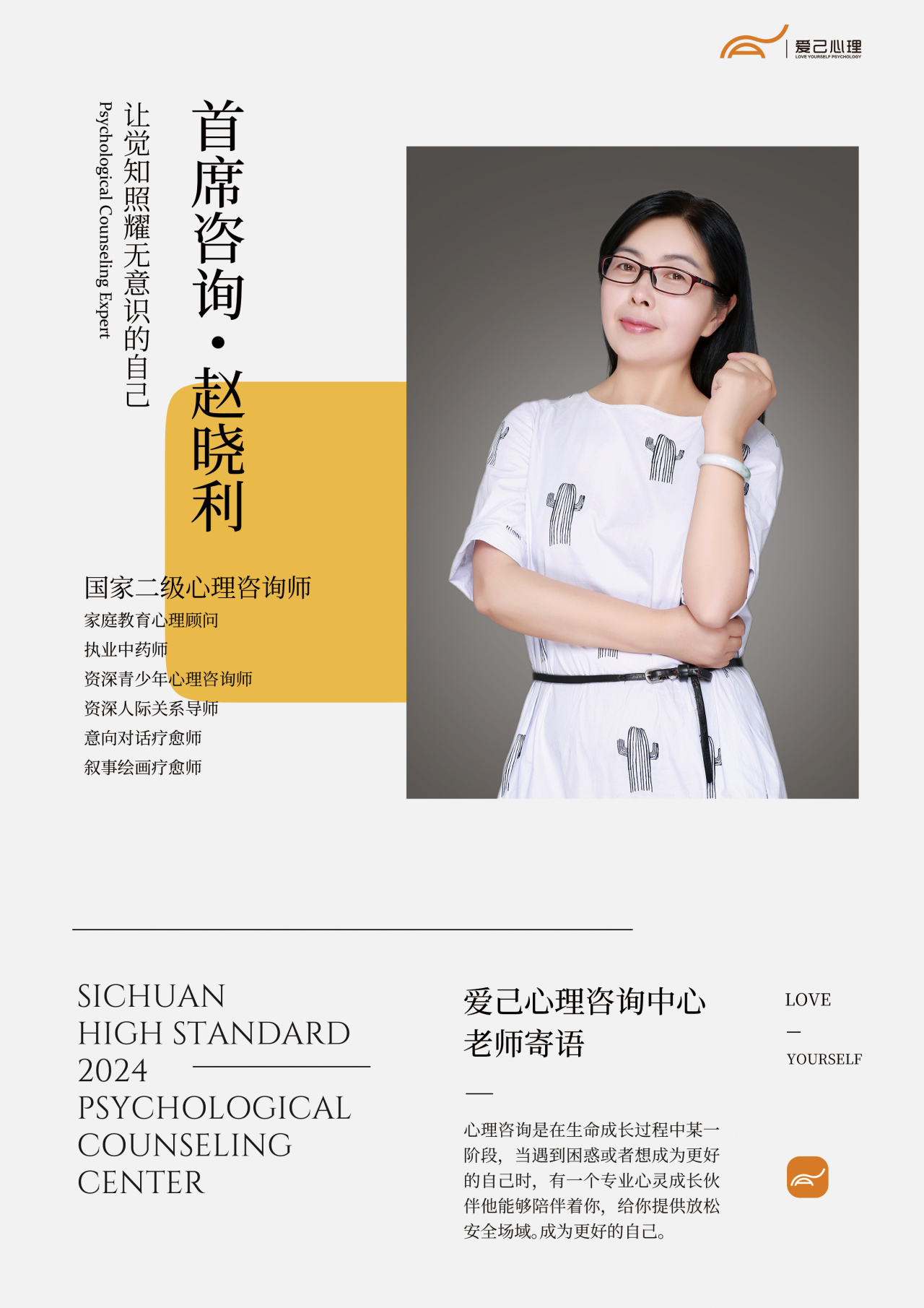

如果你正在经历情绪困扰、压力过大或是关系上的难题,或许可以通过专业的心理咨询,帮助自己走出困境,以下是我们为你推荐的几位资深心理咨询师,他们在婚姻、家庭领域具有丰富的经验和专业的能力。

从业10年,咨询经验5000+

国家二级心理咨询师

家庭教育心理顾问

执业中药师

青少年心理咨询:

焦虑、抑郁、压力、人际关系、厌学、学习动力不足等;家庭教育、家庭系统治疗等;

成人心理咨询:

情绪、压力、人际关系;婚姻情感;职业规划;危机干预;失眠;哀伤处理等;

病症恢复期心理疗愈:

抑郁症、焦虑症、强迫症、恐惧症等;

个人成长:

心灵成长、自我关爱与赋能、情绪自我管理、人际关系提升、亲密关系建设、生涯规划等。

从业19年,咨询经验10000+

国家二级心理咨询师

资深婚姻情感咨询师

资深家庭教育导师

情绪压力:

焦虑抑郁|强迫|失眠压抑|恐惧|创伤疗愈|双相情感障碍等

亲密关系:

两性关系|婚姻矛盾|出轨|沟通问题等

青少年心理:

亲子关系|叛逆厌学|学业压力|自卑自闭|家庭教育等

个人成长:人格问题|人际关系|人生探索|原生家庭疗愈等

从业11年,咨询经验5000+

爱己心理艺术疗愈师

中科院心理咨询师

叙事绘画治疗师

情绪问题咨询:

自卑|内疚|焦虑|愤怒|悲伤

个人成长:

内向孤僻|缺乏自信|敏感多疑|性格缺陷|人际关系紧张|沟通障碍等

人际关系:

人际关系|讨好|人际沟通困扰等

你可以通过扫码轻松了解咨询师的专业背景、预约咨询时间,开启一段自我探索与成长的旅程

1.深入了解咨询师的专业资质,选择最适合你的咨询师;

2.随时预约咨询时间,无需等待,高效便捷;

3.开启一对一的深度对话,在安全、私密的环境中释放内心的压力。