你以为有了暂停,就不会有结束。但暂停,

也意味着不会有新的开始,试着迈出下一步吧

在亲密关系中,你总能看见一个忙碌的身影——他们四处巡视,精准地找出每一个问题,然后坚定地指向别人:“这是你的错。”他们仿佛随身携带着一把无形的尺子和一个高音喇叭,时刻测量并宣告着他人的不足。在心理学领域,我们将这种固化的心理和行为模式称为“指责型人格”。与这样的人建立亲密关系,无论是伴侣、家人还是朋友,往往意味着一场情感灾难的序幕缓缓拉开。他们如同一场持续不断的酸雨,终将侵蚀任何一段关系的生命力。

解码指责型人格:谁是那个“永远正确”的人?

指责型人格并非一个正式的临床诊断标签,而是一个描述性的心理学术语,指的是一种稳定的人格倾向。其核心特征是:习惯于将错误、责任和失败归咎于外部或他人,几乎从不反思自身问题,通过指责来维护自我价值感和掌控感。

主要表现形式:

1.显微镜下的生活: 他们对别人的错误、疏忽有着超乎常人的敏感度。伴侣碗没洗干净、孩子书包没整理好、同事报告有一个标点错误,都会成为他们发起指责的导火索。生活细节成了他们维护控制权的战场。

2.话题的“篡改者”: 无论最初讨论的是什么,他们总能巧妙地将话题引向对方的“问题”上。例如,当你试图谈论“我感到有些孤独”,他们的回应会是:“你之所以孤独,就是因为你总是这样消极/因为你不会处理人际关系。”问题的主体瞬间从“我”的感受变成了“你”的缺陷。

3.“免责”专家: 事情顺利,功劳归于自己或视为理所当然;一旦出问题,责任必定在他人。他们是关系的“永久法官”,自己则享受着“终身豁免权”。

4.语言中的“暴力”倾向: 频繁使用“你总是…”“你从来…”“都是因为你…”等绝对化、概括化的语言。语气中充满了讽刺、贬低和不耐烦,即使内容正确,其表达方式也足以摧毁对方的自尊。

与正常批评的本质区别:

健康的批评是针对具体行为的,目的是为了改善和解决问题,所谓“对事不对人”。而指责型人格的批评是针对人本身的,是泛化的、人格化的,其潜台词是“你这个人有问题”,目的是为了证明“我是对的,你是错的”,从而在心理上占据优势。

灾难现场:与指责型人格相处的真实图景

当你的生活中有一个指责型人格者,你便如同住进了一个情感的无菌室,任何一点“细菌”——即人性的不完美——都会引发警报。这场灾难是系统性的、全方位的。

1. 情感勒索与能量黑洞

指责是一种高效的情感勒索工具。通过制造愧疚感、不安感和自卑感,指责者迫使对方顺从自己的意志。长期与这样的人相处,你会发现自己总是在道歉、在解释、在努力证明自己“没问题”。你的情感能量像被一个黑洞持续吸走,感到精疲力竭,却永远无法填满对方的需求。关系不再是滋养的源泉,而成了一个需要不断填补的深渊。

2. 自我认同的瓦解:“我是不是真的不行?”

最致命的伤害在于对一个人自我价值的慢性摧毁。当你的言行举止长期被置于放大镜下审视和否定,你会开始内化这些批评:“可能他/她说得对,我就是这么糟糕/粗心/无能。”这种自我怀疑如同白蚁,一点点蛀空你自信的根基。你变得战战兢兢,害怕犯错,甚至失去判断对错的能力,因为你的内在标准已被外部持续的否定所扰乱。

3. 亲密关系的死亡:从伴侣到“被告”与“法官”

亲密关系的基础是信任、接纳与脆弱性。而在与指责型人格的关系中,这些基础荡然无存。

· 沟通断裂: 你不再愿意分享真实的感受和想法,因为任何分享都可能成为下一次指责的“证据”。沟通从交心变成了防御。

· 情感疏离: 心与心之间筑起了一道高墙。亲密行为变得机械,因为情感连接已被持续的负面评判切断。

· 角色错位: 健康的伴侣是战友,共同面对外部问题。而在这里,你们成了“法官”与“被告”的关系,家成了法庭,生活成了无休止的审判。

4. 代际传递:原生家庭的诅咒

若父母是指责型人格,其灾难性影响会深刻烙印在孩子的整个人生。孩子会形成两种极端倾向:一是习得父母的模式,自己也成为一个指责者;二是形成讨好型人格,在未来的所有关系中过度道歉、过度负责,失去自我边界。他们可能终生被“我不够好”的核心信念所折磨,在自我证明的路上艰难跋涉,却永远感觉不到满足与安宁。

指责,看似一种攻击性的强大,实则是内心虚弱无力的防御。理解这一点,是慈悲看待(而非认同)指责者的关键。

1. 深层的不安全感与低自尊

这是最核心的根源。指责型人格的内心住着一个脆弱、害怕被否定、自觉不值得被爱的孩子。他们无法承受“我是错的”或“我不好”的感觉,因为那会直接击碎他们摇摇欲坠的自我价值感。于是,他们必须将这种“不好”的感觉投射出去,通过证明“是你错了”,来临时性地获得“我是对的、我是好的”虚幻感觉。指责,是他们维系自尊的救命稻草。

2. 习得性行为:原生家庭的“遗产”

很多指责者,自己就曾是“被指责者”。他们在挑剔、严苛或充满批评的环境中长大,指责是他们学会的唯一的人际互动模式。他们内化了父母对待他们的方式,并认为这就是世界的运行法则——要么指责别人,要么被别人指责。

3. 对失控的极端恐惧

指责是一种获取控制感的方式。承认自己的错误或不足,意味着承认世界并非完全由自己掌控,这会引发巨大的焦虑。通过指责他人,他们为自己构建了一个“一切尽在掌握”的假象:“只要你能按我的来,问题就不会发生。”他们试图用一个完美的标准来控制混乱的现实和不可预测的人性。

4. 情感表达的无能

他们往往缺乏识别、理解和健康表达复杂情感(如悲伤、恐惧、羞耻、内疚)的能力。当这些脆弱情绪涌上心头时,他们会感到极度不适。指责,是一种将内部不适转化为外部冲突的心理防御机制(特别是投射机制)。愤怒和指责,比承认“我受伤了,我害怕了”要容易得多,也显得“强大”得多。

求生与破局:如何面对身边的指责型人格?

如果你身处这样一段关系,无论是离开还是修复,都需要巨大的勇气和清晰的策略。

1. 建立坚固的心理边界(最重要的自救)

· 区分“他的问题”与“我的问题”: 清醒地认识到,他的指责模式是他的内心问题,反映的是他的不安,而非你的价值。他的情绪是他的责任,不是你必须要处理的紧急事件。

· 使用“破唱片”技巧: 面对无休止的指责,无需陷入复杂的解释。可以平静而坚定地重复你的核心立场:“我理解你的看法,但我不认同。”、“这件事我们看法不同。”、“对于这件事,我已经做出了决定。”

· 物理撤离: 当指责升级为语言暴力时,有权暂时离开现场。“当你这样说话时,我无法和你沟通。我们可以等彼此冷静下来再谈。”

2. 改变回应模式,打破恶性循环

· 拒绝玩“指责-辩解”的游戏: 你的辩解和反驳,正是这场游戏得以继续的燃料。尝试不接招,不陷入细节的争论。

· 使用“非暴力沟通”: 尝试将焦点从“谁错了”转向“什么是需要的”。例如,当对方说“你从来不在乎这个家!”时,你可以尝试回应:“听起来你非常希望家里能更整洁、更温馨,是吗?”这虽然极其困难,但有可能将对话引向一个新的方向。

· 给予共情但不等于认错: 你可以尝试回应对方的情绪(而非指责的内容):“你好像对这件事非常生气/失望。”这有时能穿透指责的铠甲,触碰到他们真实的脆弱,但需要冒一定的风险。

3. 寻求专业帮助与建立支持系统

· 个人心理咨询: 对你而言,咨询可以帮助你修复被损伤的自我价值感,学习建立健康边界的技巧,并厘清这段关系是否值得继续。

· 伴侣/家庭治疗: 如果对方有改变的意愿,家庭治疗可以提供一个安全的中立空间,在治疗师的指导下学习新的沟通模式。但前提是,指责者必须愿意承认关系出了问题,并愿意参与。

· 建立自己的支持网: 确保你有自己的朋友、家人或支持团体,在他们那里,你能获得客观的反馈、情感的接纳和价值的确认,避免被指责者完全孤立。

4. 做出艰难的选择:留下还是离开?

最终,你需要评估:这段关系是否还有修复的可能?对方是否有丝毫反思和改变的意愿?你的身心健康是否已经亮起红灯?

如果经过真诚的努力,对方依然固守模式,且严重消耗你的生命能量,那么“离开”不是一个失败的选项,而是一种对自己生命的负责和救赎。你无法拯救一个拒绝看见自己问题的人,但你可以选择不与他一同沉没。

指责型人格,如同一座行走的监狱,既囚禁了自己,也囚禁了身边的人。他们用指责的砖瓦,砌起了自我保护的围墙,却不知这堵墙也隔绝了真正的爱与连接。与他们的相处之道,终极目标不是为了改变他们(这几乎不可能由外力完成),而是为了守护自己的心灵世界免于侵蚀。

认清指责的本质,并非为了赋予我们批判的武器,而是为了获得一份深切的洞察与悲悯——既是对那个在指责铠甲下瑟瑟发抖的灵魂,更是对那个在指责风暴中艰难求存的自己。在这份洞察的基础上,我们才能做出最清醒的选择:是带着慈悲的边界与之共存,还是鼓起勇气,转身离开这场灾难,去迎接一个可以被欣赏、被接纳、被温柔以待的,属于自己的晴天。

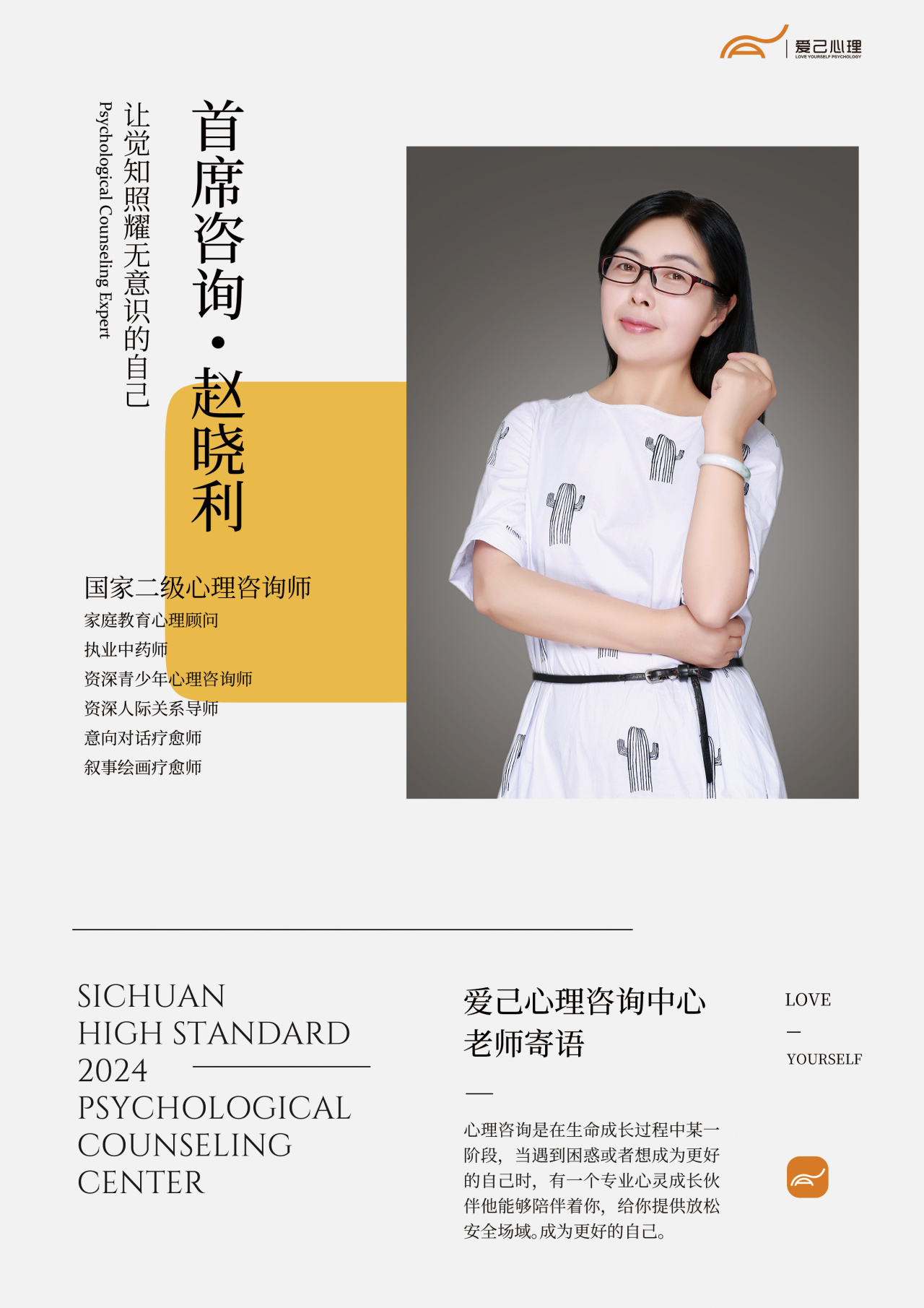

如果你正在经历情绪困扰、压力过大或是关系上的难题,或许可以通过专业的心理咨询,帮助自己走出困境,以下是我们为你推荐的几位资深心理咨询师,他们在婚姻、家庭领域具有丰富的经验和专业的能力。

从业19年,咨询经验10000+

国家二级心理咨询师

资深婚姻情感咨询师

资深家庭教育导师

情绪压力:

焦虑抑郁|强迫|失眠压抑|恐惧|创伤疗愈|双相情感障碍等

亲密关系:

两性关系|婚姻矛盾|出轨|沟通问题等

青少年心理:

亲子关系|叛逆厌学|学业压力|自卑自闭|家庭教育等

个人成长:人格问题|人际关系|人生探索|原生家庭疗愈等

从业10年,咨询经验5000+

国家二级心理咨询师

家庭教育心理顾问

执业中药师

青少年心理咨询:

焦虑、抑郁、压力、人际关系、厌学、学习动力不足等;家庭教育、家庭系统治疗等;

成人心理咨询:

情绪、压力、人际关系;婚姻情感;职业规划;危机干预;失眠;哀伤处理等;

病症恢复期心理疗愈:

抑郁症、焦虑症、强迫症、恐惧症等;

个人成长:

心灵成长、自我关爱与赋能、情绪自我管理、人际关系提升、亲密关系建设、生涯规划等。

从业11年,咨询经验5000+

爱己心理艺术疗愈师

中科院心理咨询师

叙事绘画治疗师

情绪问题咨询:

自卑|内疚|焦虑|愤怒|悲伤

个人成长:

内向孤僻|缺乏自信|敏感多疑|性格缺陷|人际关系紧张|沟通障碍等

人际关系:

人际关系|讨好|人际沟通困扰等

你可以通过扫码轻松了解咨询师的专业背景、预约咨询时间,开启一段自我探索与成长的旅程

1.深入了解咨询师的专业资质,选择最适合你的咨询师;

2.随时预约咨询时间,无需等待,高效便捷;

3.开启一对一的深度对话,在安全、私密的环境中释放内心的压力。