“在一起也会走散每种距离和遗憾都有它存在的意义。”

在教育的漫长画卷中,我们常常关注那些显性的伤痕——体罚的印记、呵斥的回声。然而,有一种伤害,它无声无息,无影无形,却像缓慢渗透的水,侵蚀着孩子心灵的根基,那就是“软暴力”。它并非通过拳脚,而是通过冷漠的语言、否定神态和情感上的疏离来施加伤害。在这种环境中成长的孩子,其人格大厦往往建立在一片流沙之上,而其中最显著、最核心的裂痕,便是深植于内心的自卑。

软暴力,顾名思义,是“柔软”的暴力。它披着“为你好”的外衣,行伤害之实。其主要形态包括:

1.情感勒索与条件式爱: “你再这样,妈妈就不喜欢你了。”“考不到前十名,别叫我爸爸。”爱,本应是无条件的接纳,在这里却成了交易的筹码。孩子接收到一个致命的信号:我本身不值得被爱,我的价值取决于我的表现。为了换取爱和关注,他们必须不断压抑真实自我,去满足父母的期望。

2.持续的否定与贬低: 无论孩子做什么,似乎都难以得到真诚的肯定。“你看人家XXX”、“你怎么这么笨”、“这点小事都做不好”成了家常便饭。这种持续的语言打击,如同钝刀割肉,一点点消磨着孩子的自信。他们开始内化这些评价,真的相信自己“不行”、“不值得”。

3.冷漠与忽视: 相比于激烈的否定,彻底的忽视是另一种极端的软暴力。父母沉浸在自己的世界(工作、手机、情绪)中,对孩子的的情感需求、分享欲、甚至是存在本身,报以冷漠和无视。孩子像是在真空中呼喊,得不到任何回应。这种“情感荒漠”会让孩子产生深刻的存在性焦虑:“我是不是不值得被关注?我的感受是不重要的?”

4.控制与过度保护: 以“爱”之名的全方位控制——“你必须穿这个”、“不能和那个同学玩”、“必须学这个专业”。这种控制剥夺了孩子的自主感和选择权,暗示着:“你没有能力为自己负责,你的判断是错误的。”长此以往,孩子会丧失独立思考和决策的勇气,变得依赖、怯懦。

软暴力的核心运作机制在于“内化”: 孩子,尤其是年幼的孩子,会将父母视为认知世界的权威和镜子。他们通过父母的眼睛来看待自己。当这面镜子始终映照出的是“不够好”、“令人失望”的形象时,他们会毫无保留地相信这就是真相。攻击从外部转向内部,父母批评的声音,最终变成了孩子脑海中那个永不停歇的、进行自我批判的“内在苛责者”。

破碎的自我镜像:自卑如何从软暴力的土壤中滋生

自卑,并非与生俱来,它是在反复的负面反馈中建构起来的。父母的软暴力,正是最肥沃的培育土壤。

· 核心自我的瓦解: 一个健康自我的建立,需要“我是被爱的”、“我是有能力”的基本确信。软暴力系统地摧毁了这两大支柱。条件式爱和冷漠动摇了“被爱”的根基;否定和控制侵蚀了“有能力”的信念。当核心自我支离破碎,自卑便占据了心灵的中央。

· 完美主义的陷阱: 为了获取那稀缺的肯定,孩子会拼命追求完美。他们相信,只要自己做到足够好,父母就会满意,就会爱自己。然而,这是一个永远无法抵达的彼岸。一次99分,会被问“为什么不是100分”?一次成功,会被提醒“不要骄傲”。他们永远活在“不够好”的阴影里,任何微小的失误都会引发巨大的自我谴责,因为那意味着再次证明了“我本质上是不行的”。

· 过度敏感与归因方式扭曲: 在贬低中长大的孩子,对他人的评价异常敏感,如同裸露的神经。一句无心的点评,都可能被他们解读为对自己的否定。同时,他们会形成一种“悲观”的归因风格:成功是偶然的、运气的;失败是必然的、是自己能力不足导致的。这种思维定式,进一步加固了自卑的牢笼。

· 情感表达的无能: 在忽视和冷漠中,孩子学会了压抑自己的情绪,因为表达出来也无人在意,甚至会被斥责为“矫情”。悲伤、愤怒、恐惧这些正常的情感被强行压制,但它们并未消失,而是转化为内在的自我攻击(“我为什么这么脆弱”)或躯体上的症状(如失眠、胃痛)。无法健康表达情感的人,很难建立深度的亲密关系,这又反过来印证了“我不值得被爱”的自卑信念。

漫长的阴影:自卑人格在成年后的具体表现

童年时期种下的自卑种子,会在成年后长成一片遮蔽阳光的森林,影响个人生活的方方面面。

1.亲密关系中的困局:

· 讨好型人格: 他们习惯于在关系中过度付出,牺牲自己的需求和感受,以此换取对方的爱和认可,重复着童年“条件式爱”的模式。他们害怕冲突,因为任何分歧都可能意味着关系的终结。

· 逃避型依恋: 因为害怕被抛弃、被伤害,他们不敢投入真正的亲密关系。一旦关系升温,他们就会选择疏离或逃离,以保护那个脆弱的自我。

· 吸引“施虐者”: 潜意识里,他们可能会被那些同样否定、控制他们的人所吸引,因为这种模式是“熟悉”的,仿佛回到了童年的关系中,重复着痛苦以期获得救赎,却往往陷入更深的泥潭。

2.职场与发展中的自我设限:

· 冒充者综合征: 即使取得了一定的成就,他们也始终觉得自己是个“骗子”,随时可能被“揭穿”。他们将成功归因于运气或外界因素,而非自身能力。

· 恐惧成功与失败: 他们既害怕失败(因为那会印证自卑),也害怕成功(因为成功意味着要承担更多责任和期待,他们害怕自己无法胜任)。因此,他们常常在关键时刻退缩,不敢争取机会,自我设限。

· 缺乏决断力: 从小被剥夺选择权的他们,在面对重大决策时充满焦虑,极度依赖他人的意见,因为他们深信自己的判断是靠不住的。

3.内在世界的战争:

· 持续的内耗: 脑海中那个“内在苛责者”无时无刻不在进行广播,批评他们的一言一行。这种持续的自我批判,消耗着巨大的心理能量,导致他们即使什么也没做,也感到疲惫不堪。

· 空虚与无意义感: 当一个人的价值感始终建立在外界的认可和成就上,而内在核心空空如也时,很容易陷入一种深刻的存在性空虚。他们会不断地问自己:“我到底是谁?我活着的意义是什么?”

打破循环:从觉察到疗愈的漫漫长路

认识到问题是改变的开始。对于深受软暴力影响而自卑的个体而言,疗愈是一段漫长却充满希望的旅程。

1.觉察与承认: 第一步是勇敢地承认:“我的自卑,与父母的教育方式有关。”这不是为了指责父母,而是为了理解自己痛苦的源头,将问题“外化”,意识到“这不是我的错”。看清那柄无形之刃来自何处,是放下它的开始。

2.与内在父母对话,建立“内在支持者”: 我们需要学会识别脑海中那个“内在苛责者”的声音,并意识到那是父母过去言行的内化。然后,尝试用一个温柔、坚定的“内在支持者”的声音去回应它。当内心说“你不行”时,告诉自己“我可以试试”;当内心说“没人喜欢你”时,告诉自己“我值得被爱”。这个过程需要反复练习,如同重新养育自己内心那个受伤的小孩。

3.重新定义自我价值: 有意识地将自我价值与外在成就脱钩。练习关注自己的“存在价值”——仅仅因为“我存在”,我就是有价值的。可以通过写“优点清单”、记录微小的成功和来自他人的正面反馈,来重新建构自我认知。

4.设立边界,包括与父母的边界: 对于已成年的子女,学会对父母持续性的软暴力说“不”至关重要。这不一定意味着激烈的对抗,可以是温和而坚定地表达:“我知道您是关心我,但这样的说话方式让我感到不舒服,我希望我们能换一种方式沟通。”设立边界是为了保护自己来之不易的疗愈成果。

5.寻求专业帮助: 自卑深植于潜意识层面,很多时候单靠个人努力难以根除。心理咨询,特别是认知行为疗法、 schema疗法 或精神分析,可以提供专业、安全的环境,帮助来访者深入探索创伤根源,在咨询师的陪伴下完成重建自我的艰难过程。

我们必须强调,绝大多数施加软暴力的父母,并非心怀恶意。他们往往也是自身成长经历、社会文化压力的受害者,他们只是在不自觉地重复自己熟悉的教养模式。因此,疗愈的最终目的,不是为了清算旧账,而是为了打破代际传递的链条。

当一个个体能够看清软暴力的本质,并踏上自我疗愈之路时,他不仅仅是在拯救自己,更是在为下一代创造一个完全不同的原生家庭。他会懂得,爱是倾听,是接纳,是“我看见你本来的样子,并且深爱着这个你”。他会用肯定代替否定,用拥抱代替冷漠,用信任代替控制。

最终,回答“父母软暴力易导致孩子自卑”这个命题,不仅仅是一个心理学的论断,更是一声警钟、一个起点。它提醒我们,教育的真谛,不在于塑造一个完美无缺的产品,而在于用无条件的爱,去守护一个灵魂原本就拥有的、独特而蓬勃的生命力。只有当爱的阳光照进那些被软暴力阴影笼罩的角落,自卑的坚冰才能逐渐消融,一个真正自信、舒展的自我,才能破土而出,迎风生长。

如果你正在经历情绪困扰、压力过大或是关系上的难题,或许可以通过专业的心理咨询,帮助自己走出困境,以下是我们为你推荐的几位资深心理咨询师,他们在婚姻、家庭领域具有丰富的经验和专业的能力。

从业19年,咨询经验10000+

国家二级心理咨询师

资深婚姻情感咨询师

资深家庭教育导师

情绪压力:

焦虑抑郁|强迫|失眠压抑|恐惧|创伤疗愈|双相情感障碍等

亲密关系:

两性关系|婚姻矛盾|出轨|沟通问题等

青少年心理:

亲子关系|叛逆厌学|学业压力|自卑自闭|家庭教育等

个人成长:人格问题|人际关系|人生探索|原生家庭疗愈等

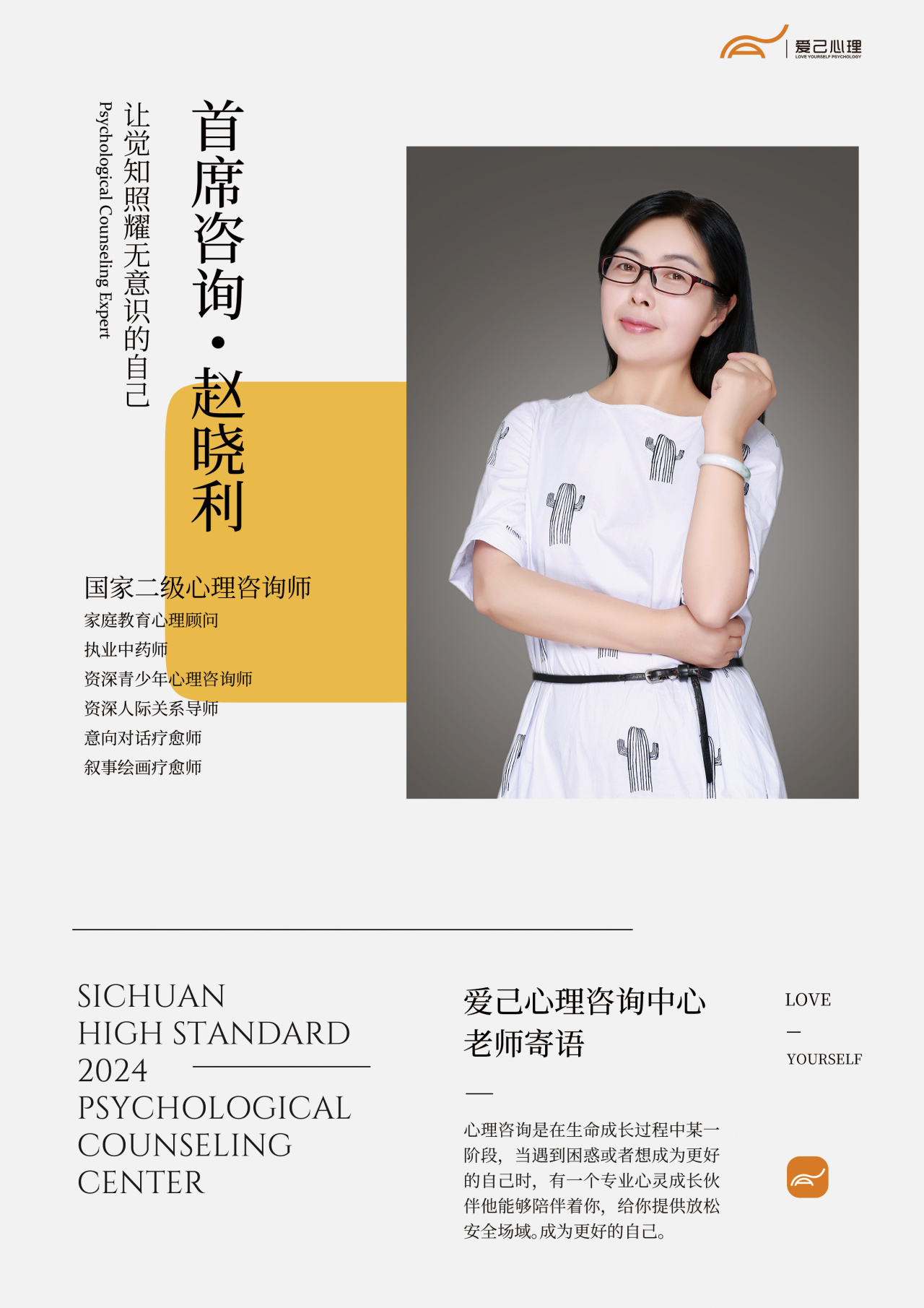

从业10年,咨询经验5000+

国家二级心理咨询师

家庭教育心理顾问

执业中药师

青少年心理咨询:

焦虑、抑郁、压力、人际关系、厌学、学习动力不足等;家庭教育、家庭系统治疗等;

成人心理咨询:

情绪、压力、人际关系;婚姻情感;职业规划;危机干预;失眠;哀伤处理等;

病症恢复期心理疗愈:

抑郁症、焦虑症、强迫症、恐惧症等;

个人成长:

心灵成长、自我关爱与赋能、情绪自我管理、人际关系提升、亲密关系建设、生涯规划等。

从业11年,咨询经验5000+

爱己心理艺术疗愈师

中科院心理咨询师

叙事绘画治疗师

情绪问题咨询:

自卑|内疚|焦虑|愤怒|悲伤

个人成长:

内向孤僻|缺乏自信|敏感多疑|性格缺陷|人际关系紧张|沟通障碍等

人际关系:

人际关系|讨好|人际沟通困扰等

你可以通过扫码轻松了解咨询师的专业背景、预约咨询时间,开启一段自我探索与成长的旅程

1.深入了解咨询师的专业资质,选择最适合你的咨询师;

2.随时预约咨询时间,无需等待,高效便捷;

3.开启一对一的深度对话,在安全、私密的环境中释放内心的压力。